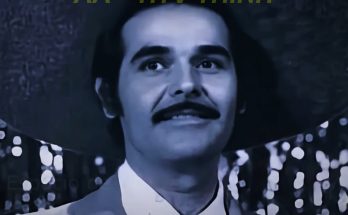

Él aceptó una esclava apache… sin saber que era hija del jefe

El ranchero aceptó una esclava Apache como pago, sin imaginar que era hija del jefe de la tribu. Antes de empezar la historia, no olvides dejar tu me gusta y contarnos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Wade Carrick llevaba ya 12 años viviendo apartado en un pedazo de tierra seca a las afueras de Broken Mesa.

Durante años había trabajado arreando ganado y guiando con voz del ejército hasta que una emboscada a una caravana terminó con su hermano menor atravesado por una bala mientras él cabalgaba demasiado adelante para socorrerlo. Después de enterrarlo, abandonó los caminos, levantó una cabaña con tablas sobrantes y clavos oxidados y se dedicó a cuidar unas pocas reces solo para mantenerse con vida.

Su única meta era evitar a la gente y los problemas que siempre traían consigo. Sin esposa, sin familia ni peones, solo la tierra dos caballos y un fusil que casi nunca usaba, excepto cuando algún coyote se acercaba demasiado al gallinero. Aquella tarde acababa de llenar un cubo de ojalata con agua del pozo y se limpiaba el barro de las botas cuando escuchó cascos viniendo desde el camino del sur.

Los cascos sobre la tierra seca suenan distintos. según la prisa del jinete, y estos no cabalgaban con ritmo firme ni dirección clara. El compás era irregular propio de hombres ebrios exhaustos o ambas cosas. Wade se detuvo y observó la línea de mezquites. Pensó en entrar por el fusil, pero sabía que salir con un arma en la mano solo encendería el fuego antes de tiempo.

De entre la nube de polvo aparecieron tres jinetes con la ropa empapada de sudor y manchada de barro, las barbas descuidadas. Uno llevaba un abrigo militar sin insignias, otro una cicatriz que le cruzaba la ceja y el tercero olía a mezcal incluso desde lejos. Los caballos respiraban con fuerza la espuma pegada al occico. Wade se quedó junto a la cerca el rostro impasible. No los saludó ni preguntó qué querían.

La gente que llegaba sin invitación rara vez traía buenas noticias. El que iba al frente levantó una mano como si fueran vecinos conocidos. Venimos a comerciar, dijo con voz áspera gastada de tanto gritar. Wade no respondió. Su silencio obligó al hombre a continuar. Ese potrillo tuyo, elo. Nos dijeron que sería nuestro por el trabajo de la primavera pasada. Venimos a cobrar.

Los ojos del forastero estaban inyectados de sangre y sus palabras se arrastraban más por el alcohol que por el cansancio. La mandíbula de Wade se tensó. No les debo nada”, respondió con calma sin levantar la voz. El homry, el hombre hizo un gesto hacia el jinete de atrás. “Traemos el pago.” Fue entonces cuando Wade notó la cuerda colgando del arzón.

Detrás del caballo caminaba una mujer con las muñecas atadas al frente, la soga tan apretada que la piel se había marcado de rojo. Tenía los tobillos arañados y los pies descalzos. Cada paso le costaba como si las piernas no pudieran sostenerla, pero seguía firme sin rendirse. El cabello negro se le pegaba al rostro por el sudor y el polvo.

Llevaba un vestido de piel de venado rasgado por un costado y por el pecho, dejando ver la línea superior de un seno y los moretones en la clavícula. Se detuvieron a pocos metros de la cerca. El jinete tiró de la cuerda y ella tropezó, pero no se quejó. Mantuvo la cabeza baja respirando con dificultad. El hombre del frente sonríó. La agarramos robando cerca del cañón. El ejército no la quiere. La dejamos aquí.

Tú te quedas con el caballo, nosotros con el potrillo. Y todos contentos, añadió. Wade miró a la mujer luego al hombre. No cambió de expresión, pero sintió el estómago endurecerse. Sabía lo que pretendía en un intercambio fácil sin preguntas. También sabía lo que pasaría si se negaba.

Tres hombres medio ebrios armados. Y sin nada que perder podían dejar todo en ruinas. Yo no trafico con personas, dijo. No es trato, es entrega. Acepta el caballo. Ella se queda aquí hasta que alguien venga por ella, contestó el forastero, dejando claro que no esperaría respuesta. Wade no era de ceder terreno, pero evaluó el riesgo.

Estaba solo sin vecinos cercanos y una balacera a campo abierto solo atraería desgracias. Sin mostrar emoción, asintió una sola vez hacia el corral. Llévense el vallo y márchense. No dieron las gracias. Dos desmontaron para desatar el caballo señalado y el tercero amarró a la mujer al poste de la cerca como si fuera un saco. Ella se sostuvo sin caer. Al subir otra vez a sus monturas, uno soltó una carcajada.

Si muere, entiérrala o déjala a los lobos. Es tu problema ahora. Se alejaron levantando polvo tras ellos. Cuando desaparecieron, Wit permaneció inmóvil un buen minuto. Escuchaba el jadeo leve de la mujer, el viento moviendo los matorrales y el crujir de la cuerda contra la madera. No se acercó. Regresó a la cabaña como si nada hubiera pasado.

Dentro se quitó el sombrero y lo dejó sobre la silla. Se sirvió agua y bebió la mitad. Se repitió que ella no era su responsabilidad. Los jinetes del fuerte pasaban por esa tierra dos veces por semana. La verían y se la llevarían. ¿O no? En cualquier caso, no sería asunto suyo.

De cualquier manera, no era asunto suyo. Cuando cayó la oscuridad, encendió una lámpara de aceite y cortó una tira de carne salada. Comió despacio. Pensó en la última vez que había decidido ignorar algo que no le pertenecía. Aquello terminó con una tumba abierta y un hombre desangrándose entre sus manos. Echó una mirada hacia la puerta.

Ella seguía de pie, aunque los hombros le caían vencidos. El aire de la noche empezaba a enfriar y no tenía zapatos, ni fuego ni más abrigo que la cuerda que la mantenía erguida. No había emitido un solo sonido. Pasó una hora, los coyotes comenzaron a ullar. intentó acostarse, pero no pudo. Se sentó al borde de la cama con un tirón amargo en el pecho.

No sabía si era fastidio o culpa. Maldijo entre dientes y se levantó. Afuera el viento soplaba más fresco. Caminó hacia ella sin decir palabra. No lo notó hasta que tocó la cuerda. Ella se tensó, pero no se resistió. Su piel ardía de fiebre cuando su mano rozó su brazo.

Vio los talones agrietados, las piernas temblorosas, las marcas de las hogas se habían endurecido con la sangre seca. Cortó la cuerda con su cuchillo. Los brazos de la mujer cayeron al frente y se tambaleó. la sostuvo antes de que tocara el suelo. Pesaba menos de lo que había imaginado, solo huesos y tensión cubiertos de polvo y sudor. No intentó hablar ni hacer preguntas.

Tenía los ojos entreabiertos, desenfocados. No voy a quedarme contigo”, murmuró más como excusa que como promesa. La alzó en brazos y la llevó al interior. Su cabeza descansó contra su pecho, el cabello pegado a su camisa. El vestido rasgado se deslizó, pero él apartó la vista, la colocó sobre el catre que había sido de su hermano y la cubrió con una manta.

A la luz de la lámpara vio los moretones en sus costillas, el corte en el muslo y la hinchazón de las muñecas. Respiraba como quienes están entre el colapso y la supervivencia. Le sirvió un poco de agua en un vaso de lata y lo dejó junto a la cama. Pensó en preguntarle el nombre, pero ya estaba inconsciente. Wade se sentó de nuevo en la silla con la mirada fija en el suelo.

Se repitió que en cuanto pudiera caminar se marcharía. que no se involucraría, no preguntaría quién era, no convertiría esto en otro peso que costara más de lo que valía, pero no se acostó. Permaneció despierto, atento al sonido de su respiración.

La noche se mantuvo quieta solo el viento contra la madera y el ruido de alguien que no planeaba salvar luchando por no morir en su cama. Wade despertó antes del amanecer como siempre, pero el silencio dentro de la cabaña no era el mismo de otros días. Por un instante olvidó que ella estaba ahí. Luego escuchó la respiración áspera que venía del catre y recordó que había cargado a una mujer apache inconsciente hasta su casa. Se incorporó, se frotó la nuca y escuchó.

Ella apenas se había movido. La manta aún le cubría los hombros y un brazo descansaba fuera amoratado e hinchado donde la cuerda había cortado la piel. Cruzó la habitación. Había preguntas rondándole la cabeza que no dijo en voz alta, ¿de dónde la habrían sacado? La estaría buscando alguien, el ejército ya la marcaría como propiedad o prisionera.

Si la llevaba al pueblo y alguien la reconocía, creerían que la había comprado o robado y ninguna acusación terminaría bien. De cerca vio el polvo incrustado en su cabello y la sangre seca en la pierna, donde el vestido se abría por encima del muslo. Revisó la herida no era profunda, pero estaba sucia.

Los pies agrietados e hinchados mostraban moretones oscuros y piel desgarrada. Nadie caminaba tanto así a menos que lo obligaran. Retrocedió, tomó la vieja palangana del rincón, la llenó de agua del balde y la colocó junto al catre. Ella no abrió los ojos, pero su respiración cambió cuando el trapo frío tocó su frente. Le limpió el rostro y las manos con cuidado, evitando presionar demasiado las quemaduras recientes.

Se movió una vez, los labios entreabiertos. Intentó hablar, pero no salieron palabras. le ofreció un sorbo de agua sosteniendo el vaso contra su boca. Parte se deslizó por su mentón, pero bebió lo suficiente para no atragantarse. Él no intentó conversar, no le preguntó si lo entendía, se concentró en lo práctico. En el mueble junto a la puerta guardaba pan seco, café y cecina.

Cortó un trozo de pan en pedacitos y los puso en un cuenco de ojalata por si despertaba con hambre. Había cosido sus propias heridas decenas de veces y atendido a hombres heridos en el campo. Así que curarla no le resultó extraño, solo incómodo. Mientras ella descansaba, salió a cuidar los animales.

El alzán que los hombres se habían llevado era uno de sus mejores caballos y la pérdida dolía más ahora que salía el sol y se hacía real. El gallinero estaba silencioso y una fina capa de polvo cubría el bebedero. Observó el horizonte por costumbre. Ningún jinete a la vista, ningún patrullaje, ni huellas de carreta. La tierra seguía inmóvil, aunque la calma nunca duraba demasiado.

Cuando volvió a entrar, la mujer estaba medio despierta, los ojos, avenas entreabiertos. Primero miró el techo, luego desvió la vista hacia él. Su rostro no mostraba miedo, solo un agotamiento profundo y una cautela aprendida la misma que tienen los animales perseguidos demasiado tiempo. Su garganta se movió como si quisiera hablar. Él se agachó junto al catre. “Puedes beber si tienes fuerzas”, dijo con voz baja y tranquila.

Ella parpadeó entendiendo la intención, aunque no todas las palabras. levantó una mano temblorosa para subirse la manta al pecho. El vestido rasgado aún se abría en el escote, dejando a la vista la piel amoratada junto a la clavícula y el borde superior de un seno. Evitó su mirada mientras se cubría. Él se incorporó y acercó el cuenco con pan, dejándolo en el suelo a su lado.

“Come cuando puedas y te irás cuando puedas caminar.” habló como quien se promete algo a sí mismo más que a otra persona. Ella lo miró entonces con los ojos oscuros, firmes, sin súplica. Intentó hablar otra vez, su voz apenas fue un suspiro. “No iré”, dijo despacio con un acento áspero, pero claro. No pedía permiso, estaba negándose. Él no respondió.

No tenía sentido discutir con alguien que apenas podía mantenerse sentada. En su lugar tomó una camisa vieja del baúl. Era una de las más ligeras, gastada pero limpia. La dejó al pie del catre. Tu vestido está roto. Usa esto cuando puedas levantarte. Ella siguió su mano con la vista, pero no dijo nada. Cerró los ojos un instante, como si mirar costara demasiado esfuerzo.

Quedó flotando una pregunta a su nombre, ¿quién era? ¿Por qué esos hombres la habían traído, pero él no la formuló, no porque no quisiera saberlo, sino saberlo haría su presencia un problema y llevaba años evitando problemas. Pasó una hora antes de que intentara incorporarse.

Él la observó desde la mesa, los brazos cruzados preparado para ayudar si caía, pero sin moverse. Ella logró apoyarse en un codo y envolverse con la manta. El movimiento le arrancó una mueca de dolor donde la cuerda había dejado las quemaduras. miró el cuenco de ojalata luego a él dudando si era seguro comer algo ofrecido por su mano. El hambre ganó.

Se inclinó despacio los dedos temblorosos y llevó un trozo de pan a la boca. Él notó con qué cuidado masticaba, como si tragar demasiado pudiera enfermarla. Cuando terminó el segundo trozo, su voz volvió suave, luchando con su escaso inglés. No esperaba que ella hablara primero.

Dudó un momento, no por miedo, sino porque los nombres volvían reales a quienes uno prefería mantener como fantasmas. Wade dijo al fin. Ella asintió una sola vez. Él esperó pensando que ella diría el suyo. Al no hacerlo, se obligó a preguntar, “¿Cómo debo llamarte?” Ella bajó la mirada al suelo, luego al muro, evitando sus ojos al responder a Yana. El nombre cayó en su mente con un peso distinto al esperado.

No sonaba una extraña de paso, sino alguien cuya ausencia podría dolerle a otros. El pensamiento siguiente lo hizo tensarse. Si alguien la buscaba, podrían llegar directo a su puerta. No comentó nada. Aún no. Ella terminó el pan y se recostó despacio los párpados entreabiertos, pero sin dormir del todo. La fiebre había bajado un poco, aunque seguía débil.

Él tomó el cuenco vacío y se detuvo junto a la puerta. “Descansa ahora”, dijo. “Cuando puedas caminar te vas.” Ella no asintió ni replicó. Lo miró con la misma expresión indescifrable que tenía cuando él cortó la cuerda. Ni confianza ni miedo, solo resistencia silenciosa. Él salió de nuevo, repitiéndose que era algo temporal que ella no se quedaría, que no permitiría que otra vida se enredara con la suya.

Pero mientras el sol subía y el calor volvía al patio, seguía atento a cualquier sonido del catre y cada vez que miraba hacia el horizonte, no sabía si deseaba ver jinetes o rezaba para que no aparecieran. A media mañana, la cabaña seguía tranquila, solo el crujido leve de la madera con el viento. Wade partía leña junto al cobertizo escuchando sin querer.

Se decía que solo vigilaba que no se desmayara, pero la verdad era más difícil de negar. Ahora que había pronunciado su nombre en voz baja, [Música] había visto mujeres apaches. Antes había comerciado con algunas, peleado contra otras, pero nunca una había estado en su cama, ni le había preguntado su nombre. Cuando volvió a entrar, ella estaba despierta otra vez, sentada con la manta apretada a los hombros.

El polvo manchaba sus brazos y piernas, y su cabello colgaba enmarañado y pesado. Tenía la camisa en el regazo aún sin ponérsela. Parecía estudiar la cabaña con calma, la estufa de tubo ennegrecido, la mesa angosta, el estante con dos platos de lata y una cafetera. Sus ojos se movían lentos, repasando cada cosa como si la memorizara. Él llenó una taza de la palangana y se la ofreció sin rozar su piel.

Ella la tomó con los dedos temblorosos, pero más firmes que antes, y bebió despacio. Él observó la manera en que manejaba el agua con cuidado, como quien ha aprendido a no desperdiciar ni una gota. No lo miró cuando habló. ¿Por qué me metiste a tu casa? No respondió enseguida. La pregunta era directa sin reproche. Su voz sonaba ronca pero estable. Él apoyó el hombro en la pared y cruzó los brazos.

Habrías muerto allí afuera si no lo hacía”, contestó con la versión más simple de la verdad. Lo demás, el miedo a tener otro recuerdo convertido en tumba, se lo guardó para sí. Ella bajó la taza. “Los hombres dicen que me tomaste como trueque”, dijo con frialdad. “No te pedí”, dijo con voz seca.

“No pienso pelearme por un maldito caballo.” No le importaba sonar brusco. La franqueza era lo único que todavía le quedaba. Ella asintió una sola vez, asimilando las palabras sin mostrar emoción, y luego señaló sus muñecas donde la piel estaba hinchada y desgarrada. Ellos me llevaron tres días sin comida, sin decir mi nombre, su español. Era entrecortado, pero el sentido era claro.

Él se inclinó junto al catre y observó las marcas que la cuerda había dejado en su carne. La infección era un riesgo. Tomó el unguüento que guardaba para las heridas espeso y con olor a hierbas y lo destapó. para las muñecas”, dijo. Ella no lo tomó de inmediato. Esperó a que él retrocediera antes de abrir la lata y empezara a aplicárselo despacio, apretando los dientes cada vez que la piel ardía.

Él se mantuvo cerca por si necesitaba ayuda, pero no intervino, salvo que dejara caer algo. Cuando terminó, él colocó un trozo de tela limpia sobre el borde del catre. “Envuélvelas, manténlas limpias.” Ella obedeció atando cada muñeca con los dientes cuando los dedos le temblaban demasiado. Luego tomó la camisa que él le había dejado. “Voltéate”, dijo en voz baja señalando con la barbilla.

Él no discutió. Se dio la vuelta y se quedó mirando por la ventana mientras ella bajaba el vestido roto del hombro y se ponía la camisa. Escuchó el rose de la tela enredándose en su cabello y el leve suspiro que soltó al acomodársela. Listo, murmuró ella. Él se giró. La camisa le quedaba holgada, le caía hasta los muslos, las mangas dobladas sobre los codos.

Seguía cubriéndose las piernas con la manta. El vestido permanecía hecho un bulto en el suelo manchado de sangre y tierra. Wade se preguntó cuántos días habría llevado esa prenda, cuántas veces la habrían arrastrado o empujado antes de llegar ahí. le acercó un pequeño plato con carne seca y medio trozo de manzana que había guardado.

Ella comió primero la carne despacio, masticando con cuidado, luego dudó antes de probar la manzana. Al morderla, sus hombros se relajaron un poco, como si el sabor fresco le despertara un recuerdo. Él por fin formuló la pregunta que lo había estado rondando desde la noche anterior.

Tienes gente que te busque por primera vez desde que la había visto consciente. Ella lo miró de frente. Sus ojos no titubiaron. Tal vez, tal vez muertos respondió tras una pausa buscando las palabras adecuadas. Ataque, soldados. escondidos entre piedras. Hombres me toman cuando voy por agua. Su tono no tembló. Hablaba como quien recuerda el clima, no el dolor.

Wade asimiló lo que decía sin mostrar frustración, aunque sabía que aquello complicaba todo. Si los soldados habían atacado a su gente y los cazadores de recompensas la habían capturado, cualquiera de los dos, podía estar siguiéndoles el rastro. Miró hacia la puerta calculando la distancia hasta su rifle. Te quedas hasta que puedas mantenerte en pie y montar, dijo. Luego sigues tu camino. Ella dejó el corazón de la manzana en el plato y miró alrededor.

Me voy sin zapatos, sin caballo dijo sin ruego alguno, solo constatando un hecho. Sus pies seguían agrietados e hinchados. Aunque la echara, no llegaría lejos. Él no respondió, no porque no la oyera, sino porque abrir la boca significaría tomar una decisión para la que aún no estaba listo. Al mediodía, el calor espesaba dentro de la cabaña.

Wade movió la palangana hacia la mesa y se lavó las manos. Ella se recostó de nuevo agotada. La fiebre no había regresado del todo, pero su cuerpo seguía débil. Él volvió a cubrirle las piernas con la manta. Antes de que saliera, ella habló una vez más. “¿Me dejarás cuando pueda andar?” “Sí”, contestó él. Ella no pareció aliviada ni molesta.

Simplemente asintió cerrando los ojos como quien acepta una sentencia que ya esperaba. Wade permaneció de pie un momento, luego salió para revisar el cobertizo y la cerca. No había huellas cerca de la colina, ni señales de humo, ni reflejos de metal, ni jinetes cruzando las planicias. Aún así, el estómago se le mantenía tenso.

Por la tarde reparó la bisagra rota del gallinero y revisó dos veces el barril del agua. No podía evitar mirar hacia el horizonte, ni tampoco a la puerta de la cabaña, repitiéndose que solo era precaución. Pero la pregunta ya se había instalado en su mente si alguien venía por ella su tribu, el ejército o algún bandido. La entregaría o pelearía por conservar algo que nunca quiso tener.

Cuando el sol comenzó a caer, Wade había terminado casi todas las tareas que solía repartir durante el día. Trabajar le ayudaba a no pensar, pero ahora cada labor dejaba huecos para el pensamiento. Revisó la cerca del corral dos veces, aunque sabía que no quedaban caballos dentro.

Tiró alimento a las gallinas, aunque aún picoteaban las obras de la mañana. Afiló un hacha que no lo necesitaba. Cada paso lo acercaba otra vez a la puerta y cada vez se obligaba a no entrar demasiado pronto. Cuando finalmente lo hizo, la encontró sentada las piernas cubiertas por la manta, su camisa colgándole suelta. Había intentado trenzarse el cabello, pero seguía enredado y manchado de sangre seca.

En el suelo junto al catre había un pequeño montón de tierra que había raspado de debajo de sus uñas. Se veía más consciente a un débil, pero ya no al borde del colapso. Él colocó frente a ella una taza de agua y un plato con frijoles y carne salada que había calentado. Ella no tomó la taza de inmediato. Sus ojos se desviaron hacia la puerta abierta detrás de él y luego regresaron al vaso. “¿Los hombres vuelven?”, preguntó.

“No, esos”, respondió él. “Ya consiguieron lo que querían.” Ella asimiló la respuesta y levantó la taza con ambas manos. Las muñecas aún vendadas temblaban mientras bebía despacio. Luego asintió una sola vez hacia el plato. Fue lo más parecido a pedir permiso para comer. Él acercó una silla a la mesa y se sentó observándola sin incomodarla.

Su pecho subía y bajaba lentamente al masticar. En la base de su garganta, Gy distinguió moretones señales frescas de manos que la habían empujado o sujetado. El cuello de la camisa tapaba parte de esas marcas, pero no lo suficiente. Aún quedaban preguntas que ella no había respondido. ¿Cuántos hombres fueron? Hubo más prisioneros. ¿Desde dónde la habían capturado? No insistió. Optó por algo más simple.

¿A qué distancia estaba tu grupo del cañón cuando ocurrió el ataque? Ella dudó no por no entender, sino porque decidía si debía contestar. Dos días caminando al norte del paso del agua, dijo, “Llegaron los soldados. Fuego. Muchos corrieron”, añadió en voz baja. Él asintió. Conocía el lugar crestas ásperas, enros secos, un arroyo que solo llevaba agua después de las tormentas.

Si los soldados habían atacado allí, habría cuerpos esparcidos o cautivos. Y las noticias de ese tipo siempre llegaban al pueblo deformadas por los rumores. En Broken Mesa, la verdad solía ser lo último que se sabía. No se atrevió a preguntar si tenía esposo, hijos o familia entre los que huyeron, pero algo en su mirada le dijo que en esa semana había perdido más que la libertad.

Ella dejó el plato vacío a un lado y se limpió la boca con el dorso de la mano. Respiró hondo antes de hablar otra vez. “Vives aquí hace mucho tiempo, 12 años”, contestó él. Desde que las redadas cerca del arroyo salado acabaron con la mitad de los peones con los que trabajaba. No mencionó a su hermano, casi nunca lo hacía.

Ella lo observó como sopesando esa respuesta y luego miró otra vez hacia la puerta. peleas y vienen o me echas afuera. Él no se movió, pero su mirada se cruzó firme con la de ella. No había reproche en su pregunta, solo una duda práctica del tipo que se hace sobre si un techo gotea o un caballo patea. Depende de quién llegue, respondió con sinceridad.

Ella asintió una vez sin mostrar ni alivio ni decepción. Comprendía más de lo que decía. El silencio que siguió despertó algo que él había evitado pensar. Y si su gente había sobrevivido y venía por ella, sabía que algunas bandas apaches rastreaban con precisión y se movían sin dejar huellas. Si había exploradores buscándola, tal vez ya seguían el rastro de los hombres que la trajeron.

Su rancho estaba cerca de las rutas que usaban cazadores y guerreros en años secos. Por costumbre, Wade echó un vistazo a la ventana. Ella se dio cuenta. Si mi gente me encuentra, te matan dijo sin dureza. Pensarían que me tomaste para usarme o venderme. Él no se inmutó. Entonces les dirás la verdad, replicó. Ella bajó la vista a sus muñecas vendadas.

No siempre escuchan a las mujeres primero murmuró. La verdad de esas palabras pesó en el aire. Wade ya había visto cosas así. Como la sospecha podía ser más cruel que los hechos. se levantó y llevó los platos al lavabo. “Aquí no eres esclava”, dijo. “Si alguien llega, yo mismo se los diré.

” Ella lo miró intentando descifrar si hablaba por convicción o solo para mantener la paz hasta que pudiera marcharse. ¿Por qué?, preguntó. Él secó el plato con un trapo viejo. “Porque no quiero otra tumba acerca de este rancho”, respondió. No explicó más. No conocía su historia, pero sin darse cuenta había dejado escapar un pedazo de la suya. Ella no contestó, aunque su mirada cambió menos precavida, más tranquila. No confianza, pero tampoco distancia total.

Cuando la luz comenzó a apagarse, Wade trajo un par de botas viejas y las dejó junto al catre. No te quedarán perfectas, pero son mejores que andar descalza. Ella tocó el cuero gastado y asintió. Cuando sea fuerte me iré”, dijo recordándole lo que él mismo había dicho antes. “Debería haber asentido y callar, pero en su lugar respondió, “No irás lejos sola, no con soldados y jinetes rondando los valles.

” Ella frunció un poco el ceño. “¿Me mandarás al pueblo?”, no dijo enseguida. “El pueblo es lo peor”. Preguntas, miradas, manos, que no saben respetar. Entonces entendió que ella creía que podía entregarla o venderla. añadió con tono firme, “Te quedas hasta que decidas a dónde ir. No te obligaré a irte.” Ella aceptó sin alivio ni resistencia.

Se recostó despacio el cansancio, volviendo a pesarle. Antes de cerrar los ojos, dijo una última cosa. “Si vuelven, tú hablas primero. Si mi gente llega primero, hablas antes de que maten”, dijo ella, mirándolo fijo. “No huyo de una puerta que yo mismo abrí”, respondió él. Ella parpadeó una sola vez y apoyó la cabeza en el catre. Por primera vez desde que había llegado se durmió sin desplomarse de agotamiento.

Wade permaneció sentado en la mesa hasta que la lámpara se consumió repasando en silencio la promesa que acababa de hacer. No conocía del todo su historia, ni quién podría estar buscándola, ni qué rastro de sangre seguía su nombre. Lo único que sabía era que en el momento en que cortó aquella cuerda sus problemas, cruzaron a su tierra y ahora tendría que decidir cuáles se enfrentaría con palabras y cuáles con el rifle. El amanecer llegó sin ruido.

Wade despertó al oír un leve movimiento cerca del catre. Ayana estaba sentada con una mano presionándose el costado como si el moretón de la noche anterior se hubiera endurecido. La manta se le había deslizado hasta la cintura y su camisa, aunque holgada, se le pegaba a los hombros por el sudor seco.

Notó que él la observaba y volvió a cubrirse no por vergüenza, sino por costumbre. Cubrirse era un reflejo aprendido después de haber sido exhibida como mercancía. Él no dijo nada al principio. Se acercó a la estufa, avivó las brasas y vertió agua en la cafetera. Ella giró las piernas hacia un lado y bajó los pies al suelo. Las heridas en las plantas se habían cerrado un poco, aunque aún mostraban grietas.

Alcanzó las botas que él le había dejado y las probó sin ponerse de pie. Le quedaban grandes y duras, pero no se quejó. Wade la vio intentar levantarse apoyándose con una mano en el marco del catre. Se tambaleó, pero no cayó. Eso bastó para que él entendiera que la fiebre había cedido lo suficiente para permitirle moverse. “Necesitas limpiar los cortes antes de andar por ahí”, dijo él.

Ella miró la palangana sobre la mesa y luego sus piernas. El silencio que siguió tenía una pregunta implícita. ¿La ayudaría o la dejaría sola? Wade llenó la palangana con agua tibia y la colocó al pie del catre. Siéntate, dijo sin rodeos. Ella obedeció los músculos tensos, el rostro alerta pero sereno. Él se agachó y levantó uno de sus pies para meterlo en el agua. Ella se puso rígida.

Él no le sujetó el tobillo más de lo necesario y al cabo de un momento ella dejó de resistirse. Wade lavó la sangre seca y la tierra de las heridas sin decir palabra. Cuando ella se estremecía, él reducía el ritmo, pero no se detenía. No lo hacía por compasión, lo hacía porque era necesario. Allá fuera, una infección mataba más rápido que una bala.

Cuando terminó con ambos pies, los envolvió con tiras de tela limpia y las ató firmemente. Ella no habló durante todo el proceso, solo dijo algo cuando él retiró la palangana. Tú arreglaste hombres antes, afirmó con tono curioso más que incrédulo. Él se secó las manos con una toalla. Curé a peones cuando había peleas o ataques.

No siempre funcionaba contestó con la voz endurecida por el recuerdo, pero sin detenerse en él. Ella lo observó un instante antes de preguntar algo que lo tomó por sorpresa. “Tu hermano murió ahí.” Él no supo cómo lo había adivinado, pero algo en su mirada debió delatarlo. No respondió enseguida. Finalmente murmuró, “En la cresta del arroyo salado. Lugar equivocado, hora equivocada.

” Eso fue todo lo que pudo decir. Ella asimiló la respuesta sin compasión ni disculpa, solo asintiendo con respeto como quien guarda un dato importante. Wade se levantó y fue hacia la mesa. Puedes salir si quieres aire, pero quédate cerca de la casa. Si los jinetes te ven sola, pensarán que estás otra vez cautiva. Ella no replicó.

Se incorporó despacio, envolvió la manta en su cintura como una falda. y caminó hacia la puerta. Avanzaba cojeando, probando cada paso las vendas, amortiguando lo suficiente para soportar el peso. Él la siguió a unos pasos por si se tambaleaba, pero ella llegó al porche sin pedir ayuda. Afuera, el sol era pálido y el calor todavía no apretaba. La tierra se veía seca, pero no cuarteada.

Ella se sentó en el borde del porche, la manta aún sobre las piernas. Su cabello se movía con la brisa y él notó por primera vez lo largo que era cayendo más allá de sus costillas, espeso y enredado. Ella escaneó el horizonte con ojos entrenados, no por curiosidad, sino por instinto. “No hay humo,” dijo. “Tampoco jinetes, respondió él.” Aún así, Wade volvió a mirar hacia la colina.

Ella observó el corral, el cobertizo, la leña apilada y el pedazo de tierra acercado donde él solía sembrar frijoles antes de que la sequía arruinara la última cosecha. “Vives lejos de todos”, comentó. “A propósito,”, replicó él, ella parecía esperarlo. Tras una pausa, habló de nuevo. “No regreso al pueblo.

Si los soldados me ven, me matan o me llevan. Si los bandidos me ven, me venden. Él cruzó los brazos y se apoyó contra el pote del porche. No tenía pensado mandarte al pueblo, dijo. Ella recibió esas palabras sin reacción visible. Wade notó en su mirada que otra pregunta se estaba formando. Esperó. ¿Me darás un caballo cuando me vaya? Preguntó al fin con voz firme.

Tengo uno que sirve, respondió él, pero no suelto un caballo con alguien que aún no sabe montar. ni sin saber a dónde piensa ir. Ella bajó la mirada hacia sus manos, luego alzó el mentón. Yo no huyo. Buscaré a mi gente si aún vive alguno o seguiré el rastro de los hombres que me llevaron.

Waitade no lo mostró, pero algo en esa respuesta le endureció la mandíbula. ¿Recuerdas sus caras? Preguntó. Ella sintió una vez la mirada oscureciéndose. Tres. Los recuerdo. Eso le dijo algo que no había querido admitir. No solo quería escapar, también pensaba encontrarlos. Aunque eso la destruyera en el intento. No iba a decírselo. Se bajó del porche y caminó hacia el pozo.

Mientras subía el balde, ella le habló en voz baja desde atrás. Porque esos hombres saben tu nombre. Él se detuvo con la cuerda en la mano. No lo había pensado cuando los vio por primera vez. regresó despacio hacia ella. “¿Los escuchaste decirlo?”, preguntó. Ella entrecerró los ojos. Uno dijo, “Ellos conocen este lugar.

” Wade dejó el balde en el suelo. He trabajado antes con gente como ellos. Conduje ganado. Llevé mensajes. Espanté bandidos. Esa gente escucha nombres y lo suelta cuando les conviene. Ella asimiló sus palabras. Ellos regresan. Ya obtuvieron lo que buscaban.

Pero si hablan en el pueblo y alguien se entera de que estás aquí, podría venirnos encima otro problema. Ella no se mostró asustada, sino calculadora. Entonces, debo mantenerme en pie antes de irme. Si vuelven, no me esconderé bajo una manta. Él respondió sin pensar. No estará sola si alguien aparece por aquí. Ella lo observó unos segundos más, buscando lo que él no decía.

Ahora hablas verdad, afirmó no como elogio, sino como quien reconoce la diferencia entre una promesa vacía y una intención real. Dentro Wade limpió los platos y colocó una manta extra junto a la estufa. Ella volvió al catre después de una hora afuera, los pies adoloridos y el cuerpo rendido. Antes de acostarse hizo algo que ninguno de los dos había mencionado. Arrastró el catre para acercar la cabecera a la pared lejos de la puerta.

Era el gesto de alguien que alguna vez había sido tomada mientras dormía. Wade fingió no notarlo, pero lo entendió. Mientras ella descansaba, revisó su rifle, se aseguró de que la recámara estuviera limpia y lo dejó al alcance, aunque fuera de la vista desde la entrada.

Al caer la noche, la Tierra permaneció en silencio, pero ahora había más razones para mantenerse alerta. A la mañana siguiente, Ayana ya podía mantenerse en pie sin sostenerse del catre. Se movía despacio, tanteando el equilibrio, las vendas apretadas lo suficiente para evitar que las heridas se abrieran. No pidió ayuda y él no la ofreció.

Entre ambos se había formado un silencio que no era incómodo, sino franco. Mientras Wade preparaba a Tole y recalentaba frijoles, ella usó un peine que él había dejado sobre la mesa para desenredar su cabello. Los mechones enredados y manchados de sangre seca cedían poco a poco bajo su paciencia, solo fruncía el ceño cuando un nudo se resistía.

Luego se ató una parte con una tira de tela del vestido rasgado, dejando el resto suelto sobre los hombros. La camisa que él le había dado seguía suelta, pero cerrada. Cuando Wade le ofreció un plato de lata con comida, ella no agradeció con palabras, pero tampoco dudó en aceptarlo. Comió con orden sin dejar migas. Al terminar el último bocado de frijoles, se limpió la boca con el dorso de la muñeca y colocó el plato con cuidado.

Wait, aún tenía preguntas que no había formulado si alguien de su grupo había escapado, si el ejército volvería a patrullar por el arroyo salado o si los hombres que la cambiaron presumirían de lo que hicieron. Pensaba en eso mientras se servía café. Fue a Yana quien habló primero. ¿Sabes el nombre de los hombres que me llevaron? Wade se apoyó contra el mostrador repasando su memoria.

Recordaba bien sus rostros, uno con una cicatriz en la ceja, todo con un abrigo militar y el tercero, el que sostenía la cuerda apestando a whisky. El que más hablaba se llama Streak McAle, dijo. Ha trabajado como pistolero ladrón de ganado y escolta de carga.

A los otros los he visto cerca del pueblo, pero no confío en los nombres que usan. Ella lo escuchó sin pestañar. Dijeron a dónde iban. No contestó Wade, pero estaban cortos de forraje y sin alforjas. Probablemente se detengan en Broken Mesa o en el puesto de intercambio al sur de la colina. No venderán ese caballo. Si no lo hicieron ya. Al mencionar Broken Mesa, el rostro de Ayana se endureció.

En el pueblo, los hombres tratan a las mujeres como carne. Wade no lo negó. había visto cosas peores que simples tratos de ganado. Ella preguntó algo inesperado, “Si digo sus nombres, ¿me dices si los pronuncio bien?” Él comprendió lo que buscaba asegurarse de poder nombrarlos en inglés sin margen de error cuando llegara el momento de casarlos, asintió. “Di lo que recuerdes.

” Ella habló despacio armando los sonidos McAll Henson. Rig o Rick. Uno llama al otro Slone o Stone. Hizo una pausa y añadió, “Hablan de un hombre con abrigo azul en el fuerte del ejército. Eso tocó algo que Wade había querido ignorar. Si estaban en contacto con alguien en Fortven, lo ocurrido con ella podía ser más que el acto de unos borrachos. ¿Estás segura de que dijeron eso?”, preguntó. Ella asintió.

hablan como si ya me hubieran entrenado antes. Luego dicen que me entrenarán otra vez. Ese detalle respondió una de las preguntas que Wade llevaba dándole vueltas en silencio. Ella no había sido vendida enseguida tras el ataque. La habían estado moviendo de un sitio a otro, seguramente buscando quién pagara por ella.

Si había un soldado involucrado entregarla, podría traer un problema más grande que un simple rescate. Cuando Ayana terminó de hablar, él llevó los platos al barreño para lavarlos. Ella se levantó despacio y caminó hacia la puerta. Apoyó una mano en el marco y salió al porche. Desde allí observó las llanuras abiertas. El aire estaba más limpio que el día anterior.

No había polvo levantado ni jinetes cruzando las colinas. escudriñó el horizonte con los ojos de alguien acostumbrado a leer la tierra, entornando la vista donde el sendero desaparecía tras una curva. Al cabo de un momento, Wade se le unió. Traía un pedazo de carne seca y una cantimplora que le ofreció sin explicar por qué. Ella los tomó. Rastrearé cuando mis pies sean fuertes dijo.

Pero aún no puedo andar sola. Él asintió. Reconocía esa mirada la de alguien que guardaba fuerzas para cumplir un propósito. La pregunta que ambos habían evitado salió al fin. Si tu gente llega antes que los soldados, dijo Wade. ¿Quieres que te lleven o que esperen a ver qué pasa? Ella no lo miró al responder. Si mi padre vive, me encontrará.

Si murió, vendrá mi tío o mi primo. Ellos te verán y pensarán que me usas. Él no se inmutó. Entonces estaré a tu lado cuando lleguen. Ella giró un poco la cabeza sin sorpresa ni gratitud, solo midiendo si hablaba en serio. ¿Por qué harías eso? Porque estás bajo mi techo dijo con franqueza, ¿y por qué esos hombres no te dejaron aquí por tu voluntad? Ella desvió la mirada, pero algo en sus hombros se relajó. No era confianza, pero sí aceptación.

El silencio que siguió trajo otra duda sin decir. Y si el ejército llega primero, preguntó, “Les diré que te encontré atada y medio muerta”, respondió él. “Si quieren llevarte, tendrán que pasar sobre mí primero.” Ella comprendió al instante. No le ofrecía morir por ella, pero tampoco la entregaría. Permanecieron afuera hasta que el sol subió calentando la tierra seca.

Ayana practicó bajando y subiendo del porche, probando el equilibrio. Las vendas ya estaban llenas de polvo, pero firmes. Wade fue al cobertizo por un barril pequeño de agua. Mientras trabajaba, ella habló sin levantar la voz. ¿Crees que esos hombres volverán por el caballo? O por mí. No por ti, dijo él. No sabían tu nombre ni quién eras. Pero si presumen en el pueblo, alguien podría venir detrás.

Eso respondió otra duda. Antes de volver a entrar, ella preguntó lo que él esperaba desde hacía rato. Cuando esté fuerte, si me quedo más tiempo, ¿me harás ir o me dejas decidir? Él la miró directamente. Te irás cuando tú elijas. Nadie te obliga a quedarte ni a marcharte. Ella sostuvo su mirada un momento, luego asintió y volvió a la entrar.

Al caer la noche, ninguno lo dijo, pero la verdad ya se había asentado lo que viniera la tribu, los soldados o los hombres que la trajeron, no lo enfrentarían como extraños. A la mañana siguiente, el aire traía ese silencio seco que anunciaba calor. Wade salió temprano a revisar la cercas, pero su mente seguía regresando a la cabaña.

Ayana había dormido casi toda la noche sin fiebre y el modo en que se movía al amanecer mostraba que había recuperado algo de fuerza, aunque el dolor seguía marcando cada paso. Cuando él regresó, la encontró sentada a la mesa en lugar del catre. Su camisa estaba ajustada a la cintura con una tira del vestido viejo. Se había lavado parte del cabello en la palangana y lo había trenzado en dos largas cuerdas que le caían sobre el pecho.

Las botas que le dio estaban puestas atadas lo más firme que pudo, las vendas aún visibles sobre los tobillos. Ella lo miró y luego al rifle apoyado junto a la puerta. ¿Hoy te quedas o cabalgas? Preguntó. Me quedo respondió él. Demasiado riesgo dejar el rancho solo. Ella asintió lentamente. Caminaré un poco, no lejos, solo afuera. Él no la detuvo.

Observó como probaba cada paso antes de avanzar. Caminó hasta el porche y se detuvo en el borde, respirando el aire fresco. El sol aún no quemaba, pero la luz era dura. Wade llevó dos tazas de lata y colocó una cerca de ella. Ella bebió despacio y guardó silencio hasta tragar. Luego dijo, “¿Crees que los soldados volverán a pasar pronto? Quizá mañana, tal vez en tres días.

No se mueven con orden a menos que haya persecución”, respondió él. Ella recorrió el horizonte con la mirada. Si vienen y me ven, harán preguntas. Si ven que llevo tu camisa, harán más. Wade apoyó el hombro en el marco de la puerta. Entonces, quédate dentro hasta que pasen. No revisan las casas si nadie los llama.

Ella lo pensó un momento y asintió como quien entiende que la calma en el desierto siempre es engañosa. Entonces, sin previo aviso, ella preguntó lo que hasta ese momento había callado. “Le dijiste a alguien del pueblo que estoy aquí.” No respondió él. No hablo con la gente del pueblo a menos que sea necesario. La última vez fue en primavera, añadió con calma. Ella aceptó la respuesta sin mostrar desconfianza, aunque enseguida llegó otra pregunta.

Si los hombres que me llevaron regresan, ¿qué harás? ¿Dejarás que me lleven otra vez o pelearás? Él no apartó la mirada cuando respondió, “No dejo que nadie arrastre a otro ser humano fuera de mi tierra como si fuera un animal.” Su voz era firme, sin espacio para dudas. “Si vuelven, no saldrán caminando tan fácil”, añadió.

Ella escuchó el peso de sus palabras y no insistió más. Permanecieron afuera un rato. Ella caminó del porche al abrevadero y de regreso varias veces midiendo la distancia. Cuando el sudor comenzó a humedecerle la frente, Wade le alcanzó un trapo limpio sin decir nada. Ella se secó el rostro y se lo devolvió. Luego se sentó en el escalón del porche y preguntó algo que no había dicho hasta entonces.

Tú dijiste que te llamas Wade, pero ¿quién más te conoce aquí? No tienes esposa ni familia. Él dudó un momento antes de responder con la verdad. Mi hermano solía trabajar conmigo. Está enterrado al este bajo un mezquite. No tengo esposa ni hijos. Nadie más viene por aquí. Ella miró hacia donde él señaló, aunque no podía ver la tumba. ¿Aún le hablas? Preguntó con voz baja.

Él soltó un respiro seco, algo entre un suspiro y una risa cansada. No con palabras, dijo ella, no insistió. Miró sus muñecas vendadas. Pasaron unos segundos antes de que hablara otra vez. Los hombres que me tomaron creen que no valgo nada. Me llamaron esclava. Dijeron que no tengo a nadie, pero se equivocan.

Escucha, Wade. Su voz no tembló, solo había convicción. Mi padre esenaya continuó jefe de la banda Blackwood. Si está vivo, enviará rastreadores. Si está muerto, su sangre los hará venir igual. Eso respondió la pregunta que Wade no había querido formular por qué los apaches podrían aparecer sin aviso. Él asintió despacio.

¿Estás segura de que sigue con vida? Preguntó. No vi su cuerpo, contestó ella. No escuché su último aliento. Hasta que lo haga vive. Wade respetó la certeza con la que lo dijo. Su propio hermano había muerto entre sus brazos. Eso no dejaba lugar a dudas. Ella añadió, “Si mi gente llega y me ve aquí sin cuerdas ni cadenas, escucharán. Si ven señales de que me usaron.

” No terminó la frase, pero él entendió. Si creían que él la había tomado como propiedad, habría sangre antes que explicaciones. “Nadie aquí te toca ni te reclama”, dijo en voz baja. “Si entran, hablaré yo. Pueden escuchar o atacar, pero sabrán que no fuiste retenida como esclava.

” Ella lo miró más tiempo que antes, sin suavidad, solo firmeza. El calor de la tarde los envolvía. Ella regresó adentro para descansar los pies y volver a vendarse. Wade fue al pozo, sacó agua fresca y la llevó al interior. Ella se lavó las manos y el rostro sin que él tuviera que decirle nada. Luego él revisó el rifle y cerró la puerta para evitar que entrara el polvo.

Mientras ella descansaba, él se sentó a la mesa y afiló su cuchillo. El rose del acero llenó el silencio. Antes de dormirse. Ella habló con un hilo de voz claro. Si mi gente llega, tú no correrás. Él dejó el cuchillo. No, no correré. Ella pareció medir el peso de esa promesa. Luego se recostó con un brazo sobre el vientre, los ojos cerrándose sin miedo.

Al caer el sol, ninguno habló más. Pero ambos sabían algo que no hacía falta decir lo que viniera la tribu los soldados o los hombres que la vendieron, ya no lo enfrentarían como extraños. Antes del amanecer, el viento cambió trayendo consigo un olor tenue a caballos que no eran de Wade.

Se despertó de inmediato, no por el ruido, sino por el instinto forjado en años de vivir donde el peligro llegaba sin aviso. El aire estaba más frío que la noche anterior con un filo que no correspondía a la estación. Se incorporó, tomó el revólver de la mesa y escuchó. Ayana ya estaba despierta. sentada en el borde del catre con la manta a un lado y las botas puestas. No había hablado, pero su cuerpo decía que también había oído.

Miró la puerta y luego a él. No había pánico ni sorpresa, solo preparación. Wade se levantó, se ajustó el arma al cinturón y se movió en silencio hasta la ventana. Afuera, el paisaje tenía un tono azul grisáceo con la primera luz. Tres figuras oscuras avanzaban lentamente sobre la cresta, aún lejos, pero acercándose.

Reconoció su modo de montar rectos silenciosos, sin tambalearse como los borrachos o los exploradores que fingen no mirar. No eran vagabundos, eran guerreros. Miró hacia Yana. Tres jinetes. No son del ejército, tampoco los que te trajeron. Ella se incorporó con cuidado probando sus piernas. La fiebre se había ido. Su paso era más firme. Ajustó la tela que ceñía la camisa a su cintura, se acercó a la ventana y observó sin asomarse del todo.

Su respiración cambió más onda, pero controlada. No parpadeó cuando lo dijo, “Mi gente.” Wade midió la distancia con la mirada. La historia acababa de cruzar el umbral de su puerta. “¿Estás segura?”, preguntó Wade. Ella asintió una sola vez. Marca de cuervo en la cola del caballo. Solo la banda Blackwood cabalga con ese signo.

Él no lo había notado a esa distancia, pero confiaba en que ella sabía lo que decía. Entonces, la pregunta que había estado esperando desde que oyó el nombre de su padre se hizo presente con todo su peso. ¿Vendrían a buscarla o lo matarían primero por tocar lo que pertenecía a su sangre? Se apartó de la ventana. Quédate dentro hasta que yo hable con ellos”, dijo. Ella se giró con brusquedad.

“Si te ven solo a ti, creerán que me escondes o me usas”, respondió firme. “Estaré junto a la puerta, pero no detrás de ti.” Él lo pensó un segundo. Tenía razón. Si creían que la había mantenido encadenada o tomada como suya, no preguntarían dos veces antes de disparar. Entonces habla tú primero”, dijo Wade.

“Nombra a tu padre. Hazles ver que no eres una prisionera”. Ella no perdió tiempo en responder, simplemente caminó hacia la puerta y esperó. Wade salió al porche con el rifle en la mano, pero bajo sin apuntar. No gritó. Se quedó de pie donde pudieran verlo con claridad.

Los tres jinetes redujeron el paso al divisarlo. A medida que se acercaban el caballo del frente, mostró la marca que Ayana había descrito tres cortes tallados en un pequeño trozo de hueso trenzado en la cola. El jinete principal era mayor con arrugas en las comisuras de los ojos y el cabello trenzado con cuentas y plumas.

Los otros dos eran jóvenes, uno con una cicatriz cerca de la 100. Ambos portaban arco y rifle cruzados en la espalda. Se detuvieron a unos 30 m de la cabaña, observándolo con rostros duros e impenetrables. Ninguno empuñó un arma, pero tampoco bajaron la guardia. Wade permaneció inmóvil. “Está viva”, dijo con tono firme y tranquilo. “Está dentro. No fue tomada por mí.

” Antes de que pudieran responder, Ayana apareció en el umbral. No caminó hacia ellos, pero se colocó donde pudieran verla completamente. Los jinetes jóvenes se tensaron la sorpresa en su postura más que en sus rostros. El mayor entrecerró los ojos, su expresión mezclaba alivio y furia. Ayana levantó ligeramente el mentón. No estoy atada. Estoy aquí por mi voluntad, dijo el hombre mayor, habló primero en apache su voz baja y cargada de intensidad.

Ella respondió en la misma lengua con frases breves y tono contenido. Wade no entendía las palabras, pero percibía la acusación en la voz del hombre y la firmeza en la de ella. Luego cambió al inglés probablemente para que él entendiera. Cortó la cuerda. Me dio comida. Ningún soldado me tocó desde entonces.

Uno de los más jóvenes lo miró con desprecio, como si eso no bastara para limpiar la sospecha. El hombre hombre mayor desmontó con lentitud sin apartar los ojos de Wade. Habló en un inglés cuidadoso. Tú cambiar caballo por ella. Wade negó con la cabeza. La dejaron amarrada. Les dejé llevarse el caballo para evitar sangre en mi tierra. No la compré. No la retuve. El hombre apretó la mandíbula procesando sus palabras.

Luego miró a Ayana. Tú herida. Ella respondió en apache. Él asintió una vez volviendo su atención a Wade. ¿Por qué ayudar? Wade no adornó la respuesta. Habría muerto si no lo hacía. Ya he enterrado suficientes personas cerca de este rancho. No lo dijo para convencerlos, pero sus palabras tuvieron peso. El hombre lo observó un largo momento leyendo su rostro. Luego habló de nuevo con Ayana.

Esta vez su respuesta fue más corta, más tranquila. El anciano lo miró una vez más. Ella es hija de Tenaya. Wade ya lo sabía, pero no mostró sorpresa. Entonces es justo que hayan venido por ella respondió. Ayana dio un paso al frente. No me iré todavía le dijo a los suyos. Eso tomó a los tres por sorpresa. Los jóvenes fruncieron el ceño. El mayor habló con aspereza en apache, exigiendo una explicación.

Ella contestó con voz baja, lanzando una mirada rápida hacia Wade, pero sin ponerse detrás de él. Él se mantuvo callado. No intervendría en esa decisión. Tras un intercambio tenso, el anciano asintió una sola vez con los hombros rígidos. Se volvió hacia Wade. Ella no prisionera. Dices verdad, pero hombres que la tomaron.

¿A dónde fueron Wade? indicó la dirección de Broken Mesa y el puesto de comercio. Tres hombres, uno con cicatriz sobre la ceja, otro con chaqueta de caballería, uno se hace llamar Mcull. El anciano memorizó los detalles con la mirada. Habló en apache con los más jóvenes y volvió a montar. irían de cacería y el juicio que harían de Wade dependería de cómo terminara esa búsqueda.

Antes de que se alejaran a Yana, dijo una última frase en su lengua. Sus palabras flotaron en el aire seco y aunque Wade no entendió, sintió el eco de algo que significaba despedida o promesa. El hombre, el hombre mayor, la miró primero a ella y luego volvió la vista hacia Wade. Asintió una sola vez en dirección a la cabaña, no con simpatía, pero tampoco con amenaza.

Después, los tres jinetes giraron sus caballos y se alejaron por el mismo camino por donde habían llegado silenciosos como sombras. Cuando desaparecieron en el horizonte, Ayana soltó un suspiro que no había permitido salir antes. Wade bajó el rifle, aunque aún no lo dejó del todo.

Ella lo observó sin miedo ni temblor, solo con la certeza de que su gente ya había comprendido lo necesario. “Volverán pronto”, dijo, “pero no para matarte”. Él no preguntó si planeaba irse con ellos cuando regresaran, solo respondió, “¿Confías en eso?” Ella sostuvo su mirada. Yo me quedo contigo. Ellos lo vieron. Saben que es mi elección, no una imposición. El significado de esa elección, lo que implicaría mañana, quedó suspendido entre los dos mientras el sol subía sobre la cresta. Los guerreros apaches no regresaron ese día, pero su presencia seguía pesando en el aire que rodeaba la

cabaña. Wade revisó el rifle solo una vez más antes de apoyarlo en su lugar habitual. Ayana permaneció cerca de la puerta, no por miedo, sino porque meditaba en lo que podría venir después. Se sentó a la mesa y comió los frijoles que él recalentó sin que él tuviera que insistir.

Su fuerza había regresado sus manos ya no temblaban y las marcas de las muñecas, aunque oscuras, habían dejado de sangrar. Las heridas de sus pies sanaban bajo los vendajes. Ya no cojeaba, salvo cuando pisaba mal. Wade se sentó frente a ella. Ninguno habló hasta que terminó de comer, pero el silencio no era tenso. Era el mismo silencio que los había acompañado desde la primera noche, tranquilo, cargado de entendimiento, sin necesidad de palabras. Cuando dejó el plato de lata a un lado, lo miró directamente. No me llevarán si no lo pido. Él asintió. Lo

deduje por la forma en que les hablaste. Ella lo estudió un momento. ¿Crees que me iré ahora? Eso depende de ti”, respondió. No estás atada a este lugar, pero si decides marcharte, no te detendré ni te seguiré. Ella pareció pesar cada palabra. Dijiste que no huirías si ellos volvían, que te quedarías frente al peligro.

Así es, contestó él con calma. No rompo mi palabra. Ella lo aceptó con un leve movimiento de cabeza. Luego dijo algo que él no esperaba. Ellos saben que no me hiciste daño. Se lo dirán a mi padre. Él hablará cuando sepa que sigo viva. Wade no respondió de inmediato. Mantuvo la mirada fija en ella, esperando la parte que aún no decía. Finalmente, ella habló con la voz serena.

Si regreso al campamento, me pedirán que me quede. Dirán que debo volver a la choa de las mujeres. Pero ya no soy la misma. Él comprendió lo que había vivido la separaba de lo que alguna vez fue su hogar. No la mirarían igual. “Puedes quedarte aquí hasta que lo tengas claro”, dijo. No como prisionera, sino hasta que sepas lo que deseas. Ella se recargó un poco hacia atrás, pensativa.

“Si los soldados llegan primero, hablaré antes de que levanten los rifles”, añadió él. Y si los hombres que te llevaron regresan, no saldrán caminando. Pareció conforme con eso, aunque lo observó con atención. Si mi padre viene en persona, te preguntará por qué me retuviste. Entonces le diré la verdad, contestó Wade. No te retuve, tú decidiste quedarte.

Su expresión no se ablandó, pero en sus ojos hubo algo que se asentó una calma distinta. Se levantó despacio y caminó hacia la puerta. Él la siguió hasta el porche. La tierra se extendía en todas direcciones, la sombra de la tierra cayendo larga sobre el llano. Las huellas de los jinetes apaches seguían marcadas en el polvo donde el sol aún no las había borrado.

Ella las observó, luego miró más allá. “Volverán cuando encuentren a esos hombres”, dijo. “Traerán pruebas y entonces me preguntarán otra vez qué elijo.” “¿Crees que los matarán?”, preguntó él. Ella no dudó. Si los hallan antes que los soldados. Sí. Wit no replicó. La justicia tenía diferentes rostros según la tierra.

Ella bajó del porche y caminó hacia el abrevadero seco. Luego volvió. Sus pasos eran firmes. Ahora, al detenerse cerca de él, dijo, “Me quedaré hasta ver a mi padre o tener noticias de los míos. Si me dicen que me vaya igual, elegiré. Él no disimuló la duda en su voz. Elegir que ella lo miró directamente a los ojos.

Quedarme oírme, pero sin que nadie me lleve. Él sostuvo su mirada. Entonces este lugar será tuyo tanto como mío hasta que llegue ese momento. Ella no le dio las gracias ni sonró. Solo asintió una vez y volvió al interior. Durante la tarde, Wade reparó la bisagra de la puerta y trajo más agua del pozo. Ayana limpió el catre, dobló la manta y guardó lo poco que había usado, no como quien se va, sino como quien empieza a pertenecer.

Cuando él no comentó nada al respecto, ella lo miró brevemente solo para comprobar si él lo permitiría. Wade, sin decir palabra, simplemente siguió trabajando. Afuera, el viento del desierto soplaba suave y por primera vez en muchos años la cabaña no se sintió vacía. Él no lo hizo. Aquella noche ella no durmió en el catre.

Extendió su manta en el suelo junto a la pared frente a su cama, un poco más cerca que antes, pero sin colocarse a su lado. Él no comentó nada, ni preguntó por qué. Antes de recostarse, solo dijo una cosa más. Cuando mi gente regrese, hablaré primero. Ellos me escucharán. Él respondió con calma, y yo estaré aquí cuando lo hagan. La última luz del día se desvaneció detrás de la sierra. Afuera, el viento soplaba suave sin el eco de cascos ni señales de peligro.

Dentro dos personas que se habían encontrado por la fuerza del destino compartían ahora el mismo espacio, no por temor, sino por decisión propia. Nada quedaba inconcluso. Nadie esperaba para reclamarla. Nadie aguardaba para echarlos. Fuera lo que viniera sus parientes los soldados, o el silencio del desierto los hallaría en esa tierra que por fin ninguno de los dos enfrentaría solo.