Le dieron a la hija ciega como burla, pero él le dio su apellido y un hogar

El jefe apache entre burlas entregó a un ranchero a su hija ciega y malherida, pero él le dio su apellido. Antes de adentrarnos en la narración, no olvides dejar tu me gusta y contarnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Corría el año de 1882.

El puesto de trueque se levantaba al filo del desierto como una cicatriz reseca sobre la tierra. Tablas descoloridas por el sol, techo torcido, un corral medio derrumbado por el abandono. Era el sitio donde colonos y apaches se veían obligados a encontrarse. Nadie acudía allí por afecto, solo por necesidad. El ranchero Ceb Brewer había ido porque requería clavos una piedra de afilar nueva y sacos de harina.

El invierno había consumido sus reservas y sus aperos estaban gastados. dueño de unas tierras en las afueras, vivía apartado en una casa de madera que él mismo había levantado. Solitario hablaba lo justo, una costumbre nacida del dolor. Su esposa y su hijo habían muerto en una incursión años atrás y desde entonces evitaba el contacto, pues la gente siempre traía preguntas para las que él no tenía respuesta.

Los apaches acudían por tabaco aguardiente, ollas de hierro y municiones. Su jefe, un hombre corpulento de mirada punzante, disfrutaba provocando a los colonos tensando los ánimos, probando los límites. Ese día su atención recayó en Caleb. El ranchero callado aguardaba al fondo brazos cruzados observando el intercambio sin pronunciar palabra. Anika se mantenía un poco apartada. Era hija del jefe, pero no la favorecida.

Años atrás, una caída del caballo había destrozado su pierna. Un ojo se le nubló después por infección. Ahora con 24 años, su propio pueblo la llamaba despojo. Conocía los murmullos, sentía las miradas de compasión o desprecio. Lo odiaba, aunque había aprendido a dejar el rostro inmóvil. La negociación se alargaba.

Voces alzadas, risas cortantes, hasta que de pronto el jefe empujó a Anika al frente. Esta dijo con voz cargada de desprecio, “Es ciega y coja, inútil para nosotros, quizá el ranchero la acepte. No tiene mujer dos despojos juntos.” Algunos colonos se rieron nerviosos, otros con crueldad. Las palabras quemaron a Anica, aunque no mostró gesto.

El pecho se le apretó, el calor le subió al rostro. Siempre había temido ese día que la usaran como motivo de burla. Caleb la miró casi sin cambiar el gesto, pero dentro de él pesaba lo que veía. El vestido rasgado en sus hombros, el modo en que acomodaba su postura para aliviar la pierna mala y su quijada firme resistiendo en silencio. Algo se agitó en su interior.

Ira contenida, silenciosa, pero densa. Sabía lo que era ser objeto de escarnio. El jefe esperaba que Caleb riera con ellos o la rechazara de inmediato. Ese era el chiste. Pero Caleb habló con voz baja y firme. La tomaré. Las risas se apagaron, incluso los colonos se quedaron mudos. El rostro del jefe se ensombreció sorprendido.

El estómago de Anik se revolvió. Nunca pensó que alguien aceptaría. El primer pensamiento fue miedo. ¿Qué haría este hombre con ella? Los hombres no solían ser bondadosos, menos con una mujer marcada como débil. Se preparó para lo peor. Caleb avanzó. Puso su mano en el brazo de ella. No fue brusco ni invasivo, solo lo justo para guiarla.

Ella se tensó dudando si resistir, pero su agarre fue firme y respetuoso sin posesión. La multitud se abrió mientras él la apartaba. Botas arrastrándose en la tierra. Algunos escupieron tabaco murmurando. Otros miraron confundidos. Caleb siguió caminando callado como siempre. Llegaron a su carreta.

la ayudó a subir. Su mano era fuerte, pero la soltó enseguida como cuidando de no hacerla sentir atrapada. Ella se dejó caer en el banco, el corazón latiendo desbocado. No confiaba en él, no aún, pero hayvía algo distinto en su manera, algo que la desconcertaba porque no llevaba la lujuria en la mirada que tanto conocía en otros hombres.

Caleb se sentó a su lado, tomó las riendas y puso en marcha los caballos. No dijo nada. Nunca hablaba más de lo necesario, aunque por dentro la mente le bullía. No había planeado aquello. No fue al puesto para cargar con otra persona, mucho menos con una mujer entregada como insulto. Pero no pudo dar la espalda. Se dijo que era simple decencia, nada más.

Aunque en el fondo sabía que no era así, una parte de él había reconocido en ella la misma soledad que habitaba en su interior. La carreta crujía sobre el camino seco, alejándolos del puesto de trueque. Detrás quedaban las voces perdiéndose en el viento del desierto. Anika mantenía las manos entrelazadas en su regazo.

La garganta reseca, el cuerpo tenso. esperaba preguntas, órdenes, algo. Pero no vino nada, solo el sonido de los cascos y el quejido de las ruedas. Ella le echó una mirada de soslayo con su único ojo bueno, su barba sin afeitar la piel marcada por el sol y los años de faena dura en el rancho. Él no la miraba.

Tenía la vista fija en el horizonte. Ella no lograba adivinar qué clase de hombre era. Sin embargo, aquel silencio no era igual al silencio de la burla. Pesado, sí, pero no cruel. Por primera vez en el día, un hilo de alivio se coló entre el miedo. No se atrevía a ilusionarse, aunque notó la diferencia. El desierto se extendía delante ancho y vacío. Ninguno de los dos habló.

Y aún así, ambos entían el peso de un inicio inesperado al que no podían dar la espalda. Las ruedas de la carreta gemían mientras dejaban atrás el puesto de trueque. El páramo abierto con arbustos dispersos y cañadas secas se abría frente a ellos. El sol caía abajo hasta teñir de naranja el cielo.

Caleb mantenía firmes las riendas mirada al frente, la quijada apretada, Anica rígida junto a él, las manos entrelazadas en su regazo, el vestido roto rozando sus brazos. No sabía a dónde la llevaba ni qué buscaba de ella. Esa pregunta ardía en su pecho como mezcal fuerte. Ella rompió el silencio primero voz baja insegura. ¿A dónde vamos? Caleb se movió apenas sin mirarla. A mi tierra fuera del pueblo. Allí estarás a salvo, segura. La palabra cayó rara.

Hacía años que nadie la usaba para ella. Aún así dudaba. Lo observaba con su ojo bueno, midiendo cada gesto. Ropa sencilla, mangas arremangadas. Manos ásperas curtidas por el trabajo. Su mutismo no era como el de su padre duro, ni como la risa alcohólica de los colonos. Era un callar prudente, no podía decifrarlo y eso la inquietaba más que la crueldad.

Mientras la carreta avanzaba, la pierna le dolía con los sacudones. Se movió y soltó un quejido atrayendo por primera vez su atención. Sus ojos se posaron un instante en ella, luego en su pierna. No se demoraron, no buscaron, solo notaron. Bajó un poco el paso de los caballos para suavizar el traqueteo.

Ese gesto sencillo la desconcertó más que cualquier palabra. Al llegar la noche, la tierra se volvió fría. Una casita apareció sobre un alto tras una línea de pinos. Una humareda leve salía de la chimenea. Su rancho era modesto pero firme. Paredes ajustadas, techo remendado con cuidado postigos cerrados. Al costado un cobertizo y un montón de leña partida.

Todo mostraba la mano de un hombre que trabajaba y se bastaba solo. Caleb detuvo la carreta, bajó y le tendió la mano. Ella vaciló. La suya aguardó sin apremiar. Al fin permitió que él la guiara hacia abajo su cojera, haciendo el paso más torpe de lo que deseaba mostrar. Su agarre la sostuvo lo justo, luego la soltó.

Dentro la cabaña olía a cedro y humo, virutas pegadas al piso de tablas. Las paredes lucían colgadas herramientas de campo y de labor, hachas, os, cerruchos, todo ordenado con precisión. Una mesa rústica al centro, dos sillas al lado, en los estantes frascos con frijoles y maíz seco, un catre en la esquina, mantas dobladas con esmero. El sitio era sobrio, pero respiraba trabajo y soledad.

Anika se quedó cerca de la puerta ojos adaptándose a la luz de la lámpara. Esperaba una orden, una declaración de lo que él buscaba de ella. En cambio, Caleb encendió otra lámpara y la puso en la mesa. “Puedes sentarte”, dijo. Su voz baja casi reticente. Ella no se movió. “¿Por qué me llevaste?” Su mano se detuvo sobre la mecha.

Él la miró tanto que ella casi apartó la vista. “Porque no iba a dejarte allí”, contestó sin rodeos. Esa respuesta no apagó sus dudas, pero era más de lo que esperaba. Se dejó caer en una silla la pierna palpitando los dedos clavados en sus rodillas. Caleb se movía con calma.

Puso agua a hervir en la estufa, cortó carne seca, colocó pan en la mesa. No hablaba mucho, pero cada gesto era medido intencional, como marcando que no pensaba desecharla. Ella lo observaba con recelo, aunque el hambre la vencía. Cuando por fin empujó un plato hacia ella, tituó. Hombres habían usado la comida como moneda antes. Lo miró fija. Él solo comía su parte en silencio. Sentado enfrente. Tomó el pan masticando despacio, aguardando el reclamo que nunca llegó.

Los hombros se le aflojaron un poco, aunque el pecho seguía duro. Preguntó de nuevo esta vez más quedo. ¿Por qué Ycaleb limpió sus manos en un trapo, sus ojos clavados en la beta de la mesa? Tu padre quería humillarte y a mí. no iba a darle ese gusto. Por primera vez el puesto, el calor le llenó los ojos. Parpadeó rápido, negándose a dejar escapar las lágrimas.

Ella había esperado crueldad, burlas o frialdad. Nunca pensó que la defendieran y menos de manera tan callada. Él no la presionó con más palabras. Terminó su comida, se levantó y sacó otra manta del arcón. la extendió sobre el cetre y con un gesto indicó, “Tú usa la cama, yo dormiré en el suelo.

” Aquellas palabras la descolocaron de nuevo. Los hombres no solían darle dignidad, menos aún después de ver su cojera y el escote desgarrado de su vestido. No confiaba del todo, pero no podía negar el cansancio que pesaba en su cuerpo. Se dejó caer en el catre, abrazando la manta, el cuerpo rígido a una acostada.

Caleb extendió su propia manta junto a la estufa, recostándose en el suelo sin queja. Cruzó los brazos sobre el pecho mirando el techo. No había planeado esto, pero sentía su decisión firme. No la veía como quebrada, la veía como alguien descartado y eso lo entendía demasiado bien. La cabaña quedó en silencio. Afuera, los coyotes aullaban en la oscuridad.

dentro solo el crepitar de la leña y dos respiraciones bajo el mismo techo. Para Anica, el temor seguía ahí. Para Caleb, la resolución estaba tomada. Ninguno sabía lo que vendría. Pero la noche terminó sin humillación, como ella había imaginado, sino con un silencio distinto, uno que ofrecía espacio, no desprecio. La luz de la mañana se filtró por la ventanilla de la cabaña, iluminando las tablas ásperas y el polvo en el aire.

Anika se removió en el catre, la espalda rígida, las piernas pesadas por el dolor habitual tras dormir mal, parpadeó con su ojo bueno ante la claridad, el otro seguía nublado. Por un momento, olvidó dónde estaba. Luego el olor a leña y a cedro le recordó la casa del ranchero. El hombre que la había sacado del puesto sin palabras de posesión ni desprecio. Su mirada se movió.

Caleb ya estaba en pie. se desplazaba en silencio por la habitación, calzándose las botas. Una sierra descansaba en su hombro. Su cama improvisada estaba perfectamente doblada junto a la estufa como si no hubiera dormido allí. La miró un instante, apenas un segundo, y asintió. Café en la estufa, pan en la mesa. Estaré en el cobertizo dijo con voz grave y tranquila.

Ella lo observó salir cerrando la puerta tras él. Soltó un respiro que no sabía que contenía. Seguía esperando el golpe final, que él reclamara que la usara como siempre había hecho algún hombre. Pero sus primeras palabras del día habían sido sobre pan y café. El estómago le recordó que la noche anterior apenas comió. Se levantó despacio la pierna tiesa y se acercó a la mesa. El pan era tosco, pero llenaba.

El café amargo. Comió con lentitud, mirando hacia la puerta, preguntándose cuál era su juego. ¿Por qué llevarla allí? ¿Por qué tratarla distinto a los demás? Al terminar, empezó a observar la cabaña con calma. En los estantes había frascos de frijoles, sacos de harina y carne seca. Una hilera de cuencos de madera, cada uno lijado con cuidado.

Notó una mecedora en la esquina. El respaldo tallado con líneas sencillas pero firmes. Ese hombre vivía con esmero. Nada allí era de adorno. Cada cosa tenía utilidad cada herramienta a su lugar. La curiosidad la empujó. Se levantó y cogió hasta la ventana mirando afuera. La puerta del cobertizo estaba abierta y dentro lo vio trabajando.

Caleb, inclinado sobre una tabla, el cepillo avanzando parejo, virutas acumulándose a sus pies. Las mangas arremangadas, los antebrazos marcados de músculo, movimientos medidos. Trabajaba como un hombre que hallaba orden en la madera, que confiaba más en sus manos que en las palabras. Por primera vez en días, quizás semanas, algo se relajó en su pecho.

Llevaba tanto tiempo siendo tratada como carga que ver a un hombre laborar sin mirarla como un estorbo, resultaba desconcertante. Pasaron horas antes de que regresara. Al entrar dejó un banquito recién hecho junto a la pared pulido en los bordes. No lo anunció ni explicó, solo asintió hacia él como dejándole algo que pudiera usar. Ella no se sentó aún, pero lo tocó recorriendo la madera suave con los dedos.

Era lo primero que alguien hacía pensando en ella desde que tenía memoria. ¿Construyes? Dijo en voz baja más afirmación que pregunta. Él la miró la mandíbula apretándose levemente. Es lo único que hago respondió. Ella quiso preguntar por qué la había acogido, que lo impulsó a adelantarse en el puesto, pero el miedo la contuvo.

En su lugar preguntó, “¿Vives aquí solo?” Sus ojos se apartaron. Ya son 4 años. No dijo más, pero en su voz pesaba lo no dicho. Pérdida dolor, algo más hondo que una cicatriz. Ella no insistió. Más tarde intentó ayudar. Juntó leña junto a la estufa, aunque la pierna le hacía difícil agacharse. Puso una olla con frijoles a hervir. Al principio le temblaban las manos, pero se obligó a moverse a colaborar.

Cuando Caleb entró de nuevo y vio el vapor saliendo de la olla, su mirada se detuvo un instante. Asintió nada más, pero bastó para que ella supiera que lo había notado. Al caer la tarde, se sentaron a la mesa. Ella comió en silencio, aún esperando exigencias. Elzo estaba segura terminaría por cerrarse.

Sin embargo, lo único que se escuchaba era el crujido de las sillas y el chisporroteo del fuego. Por fin soltó la pregunta que llevaba ardiendo desde la noche anterior. ¿Por qué no me dejaste allí? Él se detuvo el pan a medio camino de la boca. Levantó los ojos hacia ella. Porque sé lo que se siente al ser dejado. Las palabras pesaron en el aire.

Ella bajó la vista el pecho apretado, sin saber qué responder. Ningún hombre le había hablado así antes, no con lástima ni con deseo, sino con reconocimiento. Cuando la noche avanzó, él extendió otra vez su manta en el suelo como si fuera lo más natural. Ella se tendió en el catre con la mente agitada mirando el techo. Por primera vez en años no se durmió temiendo pasos en la oscuridad.

Aún no confiaba en él del todo, pero algo había cambiado. Las preguntas seguían carcomiéndola. Esperaba que se quedara. Llegaría un día en que se cansara y la echara. Pero esa noche, con el fuego calentando la cabaña y su silencio firme en lugar de cruel, cerró los ojos. No era confianza todavía, pero sí el comienzo de un descanso.

Los días siguientes tomaron un ritmo, aunque tenso, aún nuevo. Anika se levantaba temprano más lenta que Caleb, la pierna mala rígida por la noche. Lo veía cada mañana calzarse las botas, tomar sus herramientas y salir sin gastar palabras. Al inicio pensó que la dejaba atrás para recordarle que no servía, pero pronto entendió que él era así con todo enfocado parco, como si cada palabra costara.

Ella buscaba ocuparse, hervía frijoles, barría el polvo del suelo, remendaba las camisas del ranchero donde las costuras cedían. Al principio le temblaban los dedos con la aguja torpes, pero luego más firmes. Esas pequeñas tareas le daban sentido. Sin embargo, cada vez que él volvía del cobertizo, sentía el mismo nudo en el estómago. Sería hoy el día que mostrara lo que en verdad quería de ella.

La respuesta nunca llegaba y su silencio la confundía más que cualquier reclamo. Él miraba la olla en la estufa asentía una vez y se sentaba a comer sin palabras duras, sin risas de burlas, sin ojos posados en su vestido roto. Comía, trabajaba, descansaba. La simpleza la inquietaba porque le era desconocida.

Al cuarto día, mientras ella removía un guiso en el fuego, reunió valor. “No me pides que me vaya”, dijo en voz baja. Su voz quebró el ritmo del crepitar de la leña. Caleb levantó la vista del trozo de madera que estaba puliendo. Sus ojos se achicaron no con enojo, sino con reflexión. No recojo a alguien para echarlo al día siguiente.

Ella se giró del todo hacia él. “Entonces, ¿qué soy para ti?” La pregunta salió más aguda de lo que quería. El miedo se mezclaba en ella, el recuerdo de ser pasada de mano en mano como burla. Su mandíbula se movió, dejó el madero a un lado con cuidado, como comprando tiempo. Eres alguien que merecía más de lo que le dieron. El pecho de ella se cerró.

Quiso creerlo, pero la fe no llegaba fácil. Regresó a la olla removiendo con más fuerza de la necesaria. Su ojo bueno parpadeaba rápido contra el ardor que amenazaba. Aquella noche avanzó más despacio de lo normal hacia el catre. Su pierna se dio en el camino. El cansancio pesaba demasiado.

Caleb estuvo allí antes de que cayera. Su mano sujetó su brazo firme. La fuerza de su agarre era clara, pero no posesiva. La incorporó guiándola a sentarse. Por un momento, quedó inmóvil su mano aún sobre ella. El calor de ese contacto atravesó su rigidez. Alzó el rostro buscando el de él. Él la miraba no con lástima ni con hambre, sino con algo más estable.

Preocupación, tal vez respeto. El aire entre ellos cambió. Su corazón se aceleró descontrolado. Hizo algo que no se había atrevido en años. Levantó la mano y la posó en su pecho, la palma sobre la tela áspera de su camisa, el latido fuerte bajo sus dedos. Por un largo instante, ninguno se movió.

Luego, él se inclinó despacio dándole todo el tiempo para apartarse. Ella no lo hizo. Sus labios rozaron los de ella leves, primero casi cautelosos. Ella contuvo el aliento. Había sido besada antes, pero nunca así. Nunca con paciencia, nunca sin exigencias. Cuando él se apartó, ella mantuvo la mano sobre su pecho, aferrándose a la firmeza de él.

El fuego chasqueó. Las sombras se movían en las paredes de la cabaña. Se sintió expuesta en su vestido roto, el escoteilachado su cuerpo a la vista de cualquier mirada masculina. Sin embargo, Caleb no la había mirado de esa forma. Su vista nunca bajó de su rostro. Ese detalle la descolocó.

¿Qué significaba que pudiera verla sin reducirla a sus curvas, a su cojera, a sus cicatrices? No te entiendo susurró. No tienes que hacerlo”, respondió en voz baja. “No, esta noche.” Retrocedió entonces, volviendo a su manta junto a la estufa, dejándola estremecida, pero no por miedo. Ella se recostó en el catre. Sus dedos rozaron sus labios donde aún quedaba el calor de su beso. Por primera vez en años el filo del temor se suavizó en otra cosa.

Algo que todavía no sabía nombrar, pero suficiente para mantener los ojos abiertos largo rato mirando el techo, preguntándose si aquel silencio suyo era del que construye, no del que destruye. Las dudas aún flotaban. ¿Por qué no había preguntado su nombre? ¿Por qué ella no pidió una historia? Las respuestas estaban en la quietud.

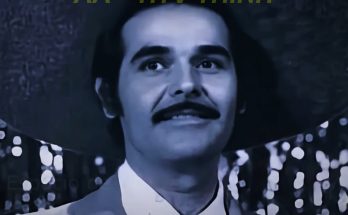

Conocía su nombre desde el puesto Kyle Broork, el ranchero que había enterrado a su esposa e hijo. Él sabía el de ella por labios del jefe Anica, la hija rota. Ambos cargaban cicatrices que no hacía falta pronunciar. Su silencio llenaba lo que las preguntas no podían. Y mientras el fuego se apagaba, ese silencio ya no era distancia, sino el inicio de algo que podía perdurar.

Los días siguientes tomaron un ritmo distinto, más cargado tras el beso compartido. An lo sentía cada vez que se movía cerca de él, cada vez que sus dedos rozaban la tela de sus camisas al remendarlas, cada vez que pasaba tan próximo que alcanzaba el olor a humo y madera impregnado en su piel. Caleb hablaba poco de aquello, casi como si no hubiera ocurrido, pero su silencio no era rechazo.

Era un callar que parecía esperar dándole espacio para decidir qué significaba para ella. El invierno golpeaba fuerte contra las paredes de la cabaña. La nieve caía primero en mantos finos, luego más espesos cubriendo los pinos y encerrándolos en su pequeño mundo. Cada mañana Caleb partía leña su hacha rompiendo el aire helado. El sonido llegaba hasta la cabaña donde Anika lo escuchaba mientras trabajaba.

Ya no podía imaginar un día sin ese golpe seco. Se había vuelto el compás de la seguridad. Una mañana preguntó con voz baja, “¿Quieres que me marche cuando llegue la primavera?” La duda llevaba desde la primera noche y no pudo contenerla más. Caleb se detuvo dejando el bloque de madera que estaba tallando. Sus ojos se quedaron en la beta un largo momento antes de alzar la mirada.

“Si quieres irte, te irás. Pero no te traje aquí para echarte.” La respuesta caló hondo en su desconfianza. Volvió a los frijoles que lavaba. Sus dedos temblaban con un alivio que no quiso mostrar. Durante años, los hombres habían decidido su destino sin preguntar. Sus palabras sencillas como eran, le devolvían algo perdido desde niña la elección.

Su cojera hacía las tareas duras, pero se negó a quedarse quieta. Sacaba agua del pozo a pasos lentos con los brazos tensos pero firmes. Preparaba guisos con lo poco que tenían, aprendiendo el sabor de su aprobación callada cuando comía sin reproche. Caleb, por su parte, nunca comentaba su paso torcido, ni su ojo nublado.

Cuando tropezaba su mano, aparecía en su codo, firme y segura, y se retiraba en cuanto ella se enderezaba. Una tarde tras horas, reparando una mesa rota, Caleb trajo algo que le cortó el aliento, una silla robusta tallada con cuidado con brazos anchos para apoyarse y el asiento bajo para que su pierna no sufriera. La colocó junto al fuego, le pasó un trapo quitando el polvo y retrocedió.

Es para ti, dijo sin más. Anika acarició la superficie Elisa siguiendo las líneas con los dedos. ¿Construiste esto para mí? Él asintió una sola vez. Pensé que te sentarías más cómoda así. Ella se sentó despacio probando. La madera la sostuvo. Su cuerpo se acomodó sin dolor. Un calor inesperado y punzante se le extendió en el pecho.

Nadie había hecho nunca nada pensando en su comodidad. Lo miró y aunque su rostro se mantenía reservado, vio la verdad en sus ojos. No era lástima, era cuidado. Esa noche volvió a coser una camisa. Su aguja ya fallaba menos, aunque sus dedos llevaban pequeñas marcas rojas del esfuerzo. Dobló cada prenda con esmero.

Al devolvérselas, su voz sonó más firme que antes. No soy inútil aquí. Su mirada se detuvo en su rostro, luego bajó a la camisa en sus manos. Nunca dije que lo fueras. La luz del fuego resaltaba los ángulos de su cara, la cicatriz en su brazo, la rudeza de quien había sobrevivido solo.

Ella pensó entonces si aquel silencio siempre había sido un escudo para sí mismo y ahora de algún modo también para ella. Al recostarse esa noche, ella en el catre, él en el suelo, el silencio entre ambos pesaba más que el viento afuera. se llevó los dedos a los labios recordando el beso y aunque el miedo seguía rondando en su mente otra sensación empezó a crecer.

Por primera vez en años su quebranto no la definía. Le daba motivo para ver la manera en que él permanecía, en que construía, en que se negaba a apartarse. Lo que muchos quizás se habían preguntado antes, ¿por qué él la había escogido? ¿Qué pretendía? Realmente quedó respondido no en palabras, sino en aquella silla junto al fuego y en la forma en que le dio dignidad sin pedir nada a cambio.

Para esa dignidad fue como la primera tabla de una base firme que podría sostenerla. La nieve se fue acumulando en las semanas siguientes, amontonándose contra las paredes de la cabaña, apagando el mundo exterior hasta parecer que solo existían ellos dos. El día se acortaba en atardeceres tempranos y las noches se alargaban junto al fuego.

En esa calma su vínculo crecía no con declaraciones, sino con el peso callado de la rutina. Anika se movía con más seguridad dentro de la casa. Usaba la silla que Caleb había hecho descansando la pierna cuando lo necesitaba y desde allí trabajaba con manos más firmes, cociendo ropa, pelando papas, cuidando el fuego cuando él volvía de partir leña.

Seguía temiendo ser vista como carga, pero cada vez que Caleb notaba su esfuerzo y le regalaba un leve asentimiento, el miedo cedía. Una tarde tras una jornada larga de cerrar y cargar, Caleb, llegó más tarde que de costumbre con los hombros vencidos por el cansancio y nieve pegada al borde de su abrigo.

Anika se levantó de su silla a pesar de su cojera y le quitó el abrigo. El gesto lo sorprendió. No estaba acostumbrado a que alguien lo atendiera. Lo colgó junto al fuego sus dedos rozando la lana áspera. “Trabajaste demasiado”, murmuró casi probando cómo sonaba decir algo tan personal. Calebla miró los ojos cansados pero firmes. El trabajo es lo único que sé.

El pecho de ella se apretó. Vio la verdad en aquello. Cómo llenaba su silencio con labor, cómo cargaba el duelo en los callos de sus manos. Quiso decirle que ya no estaba solo, pero las palabras se le atoraron. En su lugar dio un paso más cerca lo bastante para sentir el calor que él desprendía.

Él se dejó caer en el banco codo sobre las rodillas. la cabeza inclinada. Ella se quedó a su lado, su mano dudando antes de posarla en su hombro. No se movió, no la apartó. Levantó despacio la cabeza y sus ojos encontraron los de ella, los de él firmes, los de ella uno claro y el otro nublado buscando. El fuego crujió, el viento golpeó las contraventanas. En ese espacio, él alzó la mano.

Sus dedos ásperos rodearon su muñeca guiando la mano desde su hombro hasta su pecho. El latido firme bajo su palma la anclaba. No se retiró. Él se irguió entonces tan cerca que a ella se le cortó la respiración. Se movió despacio dándole margen para elegir. Ella Bills y alzó el rostro su ojo bueno fijo en él. Y cuando sus labios se encontraron, el beso tuvo más peso que el primero.

Fue más firme, seguro, protector, sin ser exigente. Sus manos temblaban, pero no de miedo. Se apoyó en él, sintiendo la fuerza en su pecho, la solidez que se había vuelto su sostén. Por un instante se permitió creer que era más que la hija rota entregada como burla. Era una mujer sostenida, no compadecida ni usada. Cuando se separaron, su respiración estaba agitada.

Retrocedió medio paso con las mejillas encendidas. ¿Por qué me tratas así? La pregunta se le escapó antes de poder detenerla. La mandíbula de Caleb se tensó. Miró el fuego antes de responder, “Porque sé lo que es perderlo todo y quedarse sin nada. Nadie merece ser tratado como si fuera menos que humano. Sus palabras la atravesaron más filosas que cualquier contacto.

Ella había sospechado como otros por qué cargaba tanto silencio, por sus ojos parecían tan pesados. Ahora lo entendía mejor. No era solo un hombre solitario por elección. Era un hombre marcado por la pérdida que sobrevivía en silencio. Recordó la cruz que había visto en la loma cerca de su tierra cuando pasaron la primera vez. Había intu.

[Música] Ahora lo sabía con certeza. Preguntas que no se habían dicho hasta entonces. ¿Por qué vivía solo que lo había mantenido sin casarse de nuevo? ¿Por qué la había aceptado todo respondido sin necesidad de más palabras? No la había escogido para llenar un hueco, sino porque se negaba a repetir la crueldad de otros.

Esa noche ella yacía en el catre sin poder dormir con los labios aún ardiendo por su beso. Caleb se tendió en el suelo, como siempre de espaldas al fuego. Ella escuchaba su respiración constante, tranquila, y se dio cuenta de que ya no temía pasos en la oscuridad. Por primera vez en años se sintió más segura junto a un hombre de lo que nunca creyó posible.

Cuando al fin cerró los ojos, un pensamiento la acompañó. Quedarse ya no era cuestión de sobrevivir, era algo que empezaba a desear. La tormenta pasó dejando la tierra cubierta de blanco el aire helado y quieto. La cabaña crujía bajo el peso de la nieve en el techo, pero dentro el calor se mantenía.

Anika se sentaba en la silla que Caleb había hecho la pierna estirada el fuego, iluminando su rostro con suavidad. El beso compartido días atrás quedaba entre ellos como una frase inconclusa. Lo sentía cada vez que sus miradas se cruzaban cada vez que su mano se demoraba un segundo más al sostenerla. Caleb volvió del cobertizo cargando un as de leña partida.

La nieve pegada en sus hombros, el aliento denso de escarcha golpeó las botas contra el suelo y apiló los troncos junto a la estufa. Anika lo observó en silencio, notando los pequeños detalles que antes habrían despertado dudas. Cómo guardaba alimento para el invierno, cómo lograba el trabajo solo. Ahora ella empezaba a verlo todo.

La carne seca que ahumaba la harina que racionaba las trampas que colocaba más allá del bosque. Su sobrevivencia no era suerte, era disciplina. Te vas a desgastar”, dijo ella con voz baja pero firme. Él se encogió de hombros quitándose los guantes. “El trabajo es lo que me mantiene en pie.” Anika se incorporó despacio, apoyándose en su pierna mala.

Cruzó la habitación con pasos medidos y tomó uno de los troncos. Sus brazos se tensaron, pero lo cargó hasta la estufa y lo colocó en su sitio. Calebla observó la mandíbula apretada como debatiéndose entre detenerla o dejarla demostrar que podía. Cuando ella se volvió, había algo en sus ojos respeto no dicho, pero evidente.

Los días fueron tomando un ritmo que ya no se sentía forzado. Anika insistía en participar en las faenas. Traía cubetas pequeñas de agua amasaba pan. Incluso ayudó al arreglar una bisagra rota bajo la mirada atenta de Caleb. Cada tarea le recordaba que era capaz no una carga. Su cojera la hacía más lenta, pero no la detenía. Caleb, sin decir mucho, se adaptaba en silencio, cargaba lo más pesado, acortaba el paso para ir al suyo, la guiaba por la nieve irregular con una mano en su codo. Una tarde, cuando la luz ya menguaba, le entregó un cuchillo

pequeño el mango gastado. Si vas a estar aquí, debes aprender a usarlo, dijo. Ella vaciló. Nunca nadie le había confiado más que una olla o una aguja. Lo tomó con cuidado. El peso le resultaba extraño. Caleb se colocó detrás sus manos guiándolas de ella mientras le mostraba cómo cortar tiras de cuero para amarrar.

Ella sentía su aliento cerca el calor constante de su cuerpo, pero su atención estaba en la tarea. No era un juego, era enseñanza seria. Ella se apoyó en esa firmeza. Sus dedos ya temblaban menos mientras trabajaba. Más tarde, mientras cosía junto al fuego, habló sin levantar la vista. Viene gente aquí a tu cabaña. Caleb estaba afilando un cincel, se detuvo. Luego respondió, no muy seguido.

La mayoría en el pueblo prefiere mantenerse lejos. Así lo quise yo. Quizá todavía lo quiero. Por lo que perdiste, dijo ella suavemente. Él la miró sorprendido de que lo dijera en voz alta. Porque la gente no sabe qué hacer con un hombre que lleva tumbas en su pasado, admitió. La garganta de ella se cerró. Cargaba su propia tumba en vida desechada, avergonzada por los suyos.

En ese momento entendió que no los unía la compasión, sino el peso compartido de haber sido dejados atrás. La duda que quizá quedaba para algunos. ¿Cómo lo veía Anik? Ahora se resolvió cuando dejó a un lado la costura, se levantó de la silla y cruzó la habitación. puso su mano suavemente sobre el antebrazo marcado de él, su ojo bueno fijo en el suyo. Entonces no te ven por lo que eres.

El pecho de Caleb se alzó con un respiro callado. No se apartó. Su mano giró, dedos ásperos rozos de ella. Para él era más que contacto, era aceptación. Para ella era la primera vez que se atrevía a acercarse sin miedo al rechazo. Esa noche, mientras el fuego menguaba, se recostaron en sus lugares de siempre. Pero el silencio ya no era pesado, estaba lleno.

Ella ya no preguntaba por qué la había recogido. La respuesta vivía en cada silla hecha, cada camisa remendada, cada leño partido, cada comida cocinada. Estaba en un simple acto de permanecer y por primera vez Anika creyó que pertenecía a ese techo no como burla, no como carga, sino como parte de la vida que estaban forjando juntos.

A fines del invierno, la nieve comenzó a abrir claros, mostrando la tierra dura debajo. El aire seguía frío, pero algunos días el sol golpeaba con más fuerza, anunciando la estación por venir. Para Caleb y Anika, la vida en la cabaña se había vuelto algo estable, casi común. Ella ya no preguntaba si sería echada y él ya no la miraba como una incógnita. Su silencio era ahora un idioma propio, pero el mundo de fuera no los había olvidado.

Una tarde, Caleb enganchó la carreta para ir al pueblo por clavos sal y queroseno. Anika, pese a su cojera, insistió en acompañarlo. No quería que la escondieran como si fuera una vergüenza. Caleb dudó al inicio, pero vio la determinación en su ojo bueno y asintió. El camino fue callado, los caballos levantando fango sobre la senda helada.

Anik apretaba el banco con las manos, no por temor a Caleb, sino a lo que les esperaba entre otros. No se había puesto entre colonos desde aquel día en que su padre la ridiculizó y pensar en sus miradas despertaba la vieja vergüenza. Caleb lo notó en su rigidez. “No les debes nada”, dijo sin apartar la vista del frente.

Ella tragó con dificultad. “Me verán como rota.” “Pues que lo hagan, contestó. No cambia lo que eres aquí. Su mano dio un leve toque en el banco entre ellos, un gesto que dijo más que las palabras. Al llegar las cabezas se giraron. El pueblo era lo bastante chico, como para que todos notaran todo. Los murmullos se alzaron pronto. Algunos recordaban aquel día en el puesto recordaban la risa cruel de su padre.

Unos murmuraban al ver que Caleb se la había llevado a su casa. Otros la miraban sin pudor observando su cojera a su ojo nublado, el vestido remendado que aún llevaba a pesar de sus intentos de arreglarlo. Anika sintió el calor subirle al rostro. Su instinto era agachar la cabeza, dejar que la vergüenza la tragara, pero la presencia de Caleb la sostuvo.

Caminaba junto a ella hacia la tienda hombros anchos en silencio, con la mano apoyada un instante en su espalda cuando la puerta se estrechaba. No era posesión, era respaldo. Dentro el tendero vaciló antes de hablar sus ojos saltando de Calebánica. “¿La traes aquí?” Ahora, preguntó. El tono tenía filo, no del todo hostil, pero cargado de curiosidad. La voz de Calé fue baja, pero firme. Clavo sal y queroseno.

Nada más que decir. La boca del hombre se cerró de inmediato y trajo los productos sin añadir palabra. Anik se mantuvo erguida, obligándose a no encogerse ni retroceder. Vio como Caleb enfrentaba la situación directo sin titubeos, negándose a que su presencia se tratara como un espectáculo.

Eso le dio fuerzas para sostenerse recta o tan recta como su pierna le permitía. Al salir de nuevo a la calle, un par de muchachos apoyados en la varanda sonrieron burlones. No creímos que la aguantaras, Rork”, gritó uno. “Pensamos que ya la habrías echado.

” Caleb no aminoró el paso, pero sus ojos cortaron hacia ellos afilados como filo de navaja. “Saki, eso es lo único que deben saber.” Su voz llevaba un peso que cayó cualquier comentario. “Para Anik, aquellas palabras calaron más hondo de lo que esperaba. No había hecho promesas ni reclamos, pero lo dejó claro. Ella pertenecía a su lado, no como burla, no como carga pasajera.

La duda que otros aún podían tener si Caleb realmente quería que se quedara si era algo más que caridad, se respondió en ese momento. No discutió su valor, simplemente vivía como si fuera un hecho. En el regreso, la tensión entre ambos cambió. Anika dejó su mano descansar en el banco más cerca de la suya.

Caleb la miró, luego dejó la suya a un lado, no tocándola aún, pero lo bastante cerca para sentir el calor. Ella lo miró el ojo bueno firme. “No tenías que hablar por mí”, dijo. “Si tenía”, contestó él. La cabaña los recibió con el aroma a humo y cedro. Caleb entró con las provisiones y Anikao siguió su paso cojo, más lento, pero los hombros más rectos que antes.

Se sentía distinta, aunque el juicio del mundo no hubiera desaparecido. Lo que importaba era cómo él había estado a su lado, como no se apartó cuando pudo hacerlo. Esa noche ella cocinó en la estufa mientras él reparaba una herramienta bajo la luz de la lámpara. Cuando sus miradas se cruzaron a lo lejos, no hubo necesidad de llenar el silencio.

Ambos sabían lo que se había decidido, sin palabras, que sin importar lo que pensara el mundo, se habían elegido. Por primera vez, Anika no se sintió como alguien cargado. Se sintió alguien en pie, aunque fuera un paso desigual. La nieve se derritió lentamente, volviendo la tierra dura en lodo espeso, antes de afirmarse otra vez.

Los arroyos crecieron, los pinos se iluminaron y el aire llevó el olor húmedo del deselo. Para Caleb y Anica, el cambio de estación fue la prueba de que el invierno no los había roto. Habían vivido uno al lado del otro en noches largas de silencio, de miedo y de dudas. Y ahora la primavera llegaba como testigo de lo que habían escogido.

Anika se movía con más soltura en la cabaña. Su cojera seguía su ojo. Seguía nublado, pero ya no dejaba que marcaran sus pasos. Acercaba agua sin dudar amasaba pan con fuerza, colgaba la ropa al aire fresco. Los vecinos aún podían murmurar, pero allí, en aquel lugar que Caleb había levantado con sus manos, no era un despojo, era parte del hogar.

Caleb notaba el cambio en ella. Donde antes lo miraba con recelo, ahora lo hacía con certeza. Ya no preguntaba si sería echada, ni contenía la respiración esperando crueldad. Cada día hallaba nuevas formas de integrarse en el ritmo de su vida y él descubría que dependía de su presencia más de lo que admitía.

La cabaña ya no parecía refugio de un hombre dolido, sino una casa habitada por dos. Una tarde, Caleb entró con un fajo de tablas de cedro, las puso sobre la mesa el aroma, madera fresca llenando el aire. Anika lo miró intrigada. ¿Qué construyes ahora?, preguntó. Él pasó la mano por la beta antes de contestar, “Un cofre para tus cosas.

” Supuse que querrías más que un rincón en el estante. La garganta de ella se cerró. Apenas tenía un vestido remendado, unos pocos paños nada más. Pero aquel cofre significaba más que espacio, era permanencia. Era que él esperaba que se quedara. Se levantó de la silla y caminó hacia él la cojera, tirando de su costado, pero la decisión firme.

Puso la mano sobre su brazo, su voz baja. ¿Me quieres aquí, Calebla? Miró al principio con el rostro impenetrable, luego suavizado por la verdad. Sí, no lo planeé, no lo esperaba, pero te quiero aquí. El ojo bueno de ella se llenó no de vergüenza, sino de algo más cálido. Se apoyó en él y cuando sus brazos la rodearon, no se contuvo.

El beso se profundizó en el silencio de la cabaña, ya no cauteloso ni incierto. Era firme como las paredes a su alrededor, como la tierra bajo sus pies. Esa noche, tras consumirse el fuego, se sentaron juntos a la mesa con pan entre ambos. Anik dejó su mano sobre la de él, entrelazando los dedos sin dudar. Caleb no se apartó.

Para los dos fue la respuesta a preguntas nunca dichas. Si aquello era caridad, si era solo supervivencia, si estaban atados por burla, no era nada de eso, era elección. En las semanas siguientes, la cabaña se transformó en algo nuevo. Caleb le construyó una segunda silla más ligera, fácil de mover, para que pudiera sentarse afuera cuando el clima se templara.

Anik sembró hierbas en pequeños tiestos junto a la ventana, sus brotes verdes rompiendo la tierra. El lugar llevaba ya la huella de ambos, no de la soledad. Algunos quizá habrían pensado si su padre o los demás vendrían a reclamarla a cargar sobre ellos de nuevo la vergüenza. Pero nadie vino. El silencio del desierto los envolvió, dejándolos vivir sin intromisiones.

Por primera vez, Anika no temía ser arrastrada de vuelta y Caleb no temía perder lo que se había permitido conservar. Una mañana, mientras trabajaban codo a codo, él lijando el cofre, ella cosiendo una tela para el lo miró y dijo. Ellos pensaron que Dartme era una ofensa. Él alzó la vista esperando. Ella sonrió apenas su voz más firme de lo que él la había escuchado nunca. Pero en cambio me dieron una vida.

Las manos de Caleb se detuvieron sobre la tabla. El pecho se le apretó y por primera vez en años se permitió sonreír de verdad. No fue amplia, pero sí sincera, con la primavera en su pleno esplendor. Las dos tumbas en la loma cercana a sus tierras ya no se alzaban como símbolos de soledad.

Keleb las visitaba con Anik a su lado, su mano firme en su brazo. No decía nada en voz alta, pero en su silencio lo comprendía. No había sustituido lo perdido. Había levantado algo nuevo. La cabaña antes marcada por el acerrín y el duelo, ahora llevaba el olor a pan. El sonido de dos voces, el peso de la labor compartida y el calor constante de permanecer.

Calebork y Anik, la mujer que una vez se burlaron llamándola ciega y rota, se habían convertido en familia no por sangre ni por juramento, sino por elegir no abandonarse. Y bajo los días largos del sol de Nuevo México, ya no quedaba duda. Habían transformado la debilidad en fortaleza, no con promesas, sino con el simple acto de quedarse.

Dos vidas unidas por la verdad más sencilla y más fuerte que conoció la frontera. se quedaron.