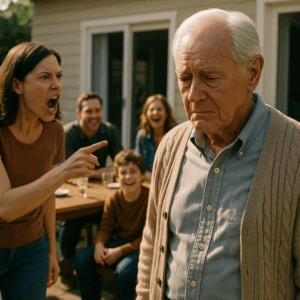

Imagina que después de enterrar a tu esposa, tus propios hijos te llaman estorbo y te dicen que ya no pintas nada. ¿Qué harías? Eso me pasó a mí, don Hilario. Me sacaron de la mesa como si fuera un mueble viejo, sin saber que mi difunta mujer me dejó un secreto capaz de voltearles la vida entera.

Lo que empezó como una cena familiar, terminó en fraudes, amenazas y hasta violencia en plena iglesia del barrio.

Te prometo que no te vas a arrepentir porque lo que pasó aquella noche todavía me quema por dentro. Me llamo Don Hilario, tengo 72 años y toda mi vida trabajé como burro de carga para levantar la casa, el taller y hasta la tiendita que hoy mis propios hijos creen que les pertenece. Pero resulta que ahora para ellos yo no soy más que el viudo viejo que estorba.

El jueves pasado me citaron a cenar en la casa de mi hijo mayor, Octavio, en Zapopan. Él y su esposa Estela compraron esa casa moderna con ventanales enormes, gracias a que yo firmé como aval cuando apenas podían juntar para el enganche. Nadie lo menciona ya. Claro, preparé con mis propias manos un pay de limón, porque a mi difunta esposa, que en paz descanse, siempre le encantaba y pensé que quizá suavizaría el ambiente.

Pero en cuanto crucé la puerta, me di cuenta de que no era una cena de familia, era un juicio contra mí. Octavio se movía por la cocina como si fuera anfitrión de una cata de vinos en Valle de Guadalupe, sirviendo copas caras que ni siquiera pagó él. Estela caminaba de un lado a otro en tacones dorados, enseñando la sonrisa plástica que usa cuando quiere dejar claro quién manda.

Su hijo Mateo apenas me saludó con la cabeza, como si yo fuera un vecino cualquiera. Nos sentamos nueve alrededor de la mesa que yo mismo les regalé una Navidad. Y fue Octavio quien abrió la boca con esa voz engolada que usa cuando se siente importante. Papá, creemos que lo mejor es simplificar las cosas.

Yo entendí enseguida lo que quería decir menos yo, más ellos. Respiré hondo y pregunté con calma. Ya hablaron con el licenciado sobre el testamento. Estela ni siquiera levantó la vista del celular. Con voz fría soltó. Usted ya no pinta nada, don Julián. Mejor quédese calladito. El silencio que siguió me pesó como lápida. Octavio rió nervioso y mi otro hijo Rubén lo acompañó con una carcajada forzada como si fuera chiste de cantina.

Sentí que el aire me faltaba, no porque estuviera débil, sino porque me estaban enterrando vivo, como si yo ya no contara. Dejé el tenedor en la mesa, me levanté despacio y, sin decir una sola palabra, me encaminé a la puerta. El pai de limón quedó en la cocina intacto.

Ellos se rieron cuando escucharon el portazo, pero lo que no sabían era que al amanecer sus cuentas estarían congeladas. Sus llaves ya no abrirían las puertas y todo lo que creían suyo aparecería legalmente bajo mi nombre. Esa noche no dormí. Me senté en el viejo sillón donde mi esposa abordaba mientras yo leía el periódico. A las 2 de la mañana, cansado de dar vueltas en mi cabeza, abrí el cajón donde guardábamos los papeles importantes, escrituras, recibos pólizas y allí estaba un sobre blanco con mi nombre escrito de puño y letra por mi difunta mujer Julián. Temblé. Ella no era de cartas, mostraba su amor

con café caliente y tortillas recién hechas, no con palabras. Lo abrí despacio. Dentro había una carta y varios documentos. La carta decía, “Si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. Sabía que los muchachos y sobre todo Estela, iban a querer apartarte. Por eso, antes de enfermarme, cambiamos todo. La casa, el taller, las cuentas, todo está a tu nombre.

No sientas culpa, defiéndete. Y si algún día intentan arrebatarte lo tuyo, no dudes, quémalo todo si hace falta. Me quedé helado. No sabía que ella había hecho esos trámites a mis espaldas en secreto, pensando en protegerme. Revisé los papeles, sellos notariales, firmas, cláusulas. todo legal, todo blindado.

Y allí, en medio de la soledad de la madrugada, sentí como la humillación se transformaba en otra cosa poder. Al amanecer ya estaba listo vestido de saco y sombrero con los documentos extendidos sobre la mesa como si fueran un mapa de guerra. Y con el teléfono en la mano marqué al licenciado que nos acompañó toda la vida. Licenciado, encontré los papeles.

Todo está a mi nombre. Quiero moverlo ya. El hombre guardó silencio unos segundos y me dijo con voz grave, “No le diga nada a nadie todavía. Yo llego a las 9 con lo que hace falta.” Colgé. Respiré profundo y miré la foto de mi esposa en la sala. Vieja, ya entendí tu mensaje. Ahora me toca a mí. El reloj marcaba las 8:57 cuando sonó el timbre.

El licenciado entró, vio los documentos y me miró con respeto. En ese instante supe que lo que venía no era un pleito de familia, era una guerra. El le Cárdenas sacó de su portafolio un fajo de papeles y los acomodó con calma sobre mi mesa, la misma donde tantas veces mi esposa y yo compartimos tortillas recién hechas y café de olla.

Don Julián, aquí está todo en orden. Con estas firmas usted tiene control absoluto. Ninguno de sus hijos ni su nuera puede mover un peso sin su autorización. El bolígrafo temblaba en mi mano, no de miedo, sino de la carga que sentía encima. Firmé seis documentos uno tras otro. Cada rúbrica era como un martillazo, cerrando la tumba de sus ilusiones. El licenciado levantó la mirada.

¿Quiere que se enteren de golpe cuando vean sus cuentas bloqueadas o prefiere llamarlos a reunión? Me quedé pensando. Recordé las risas en aquella mesa, las miradas de desprecio, la voz de Estela diciendo que yo ya no pintaba nada. Déjelos que se enteren solitos, que les caiga como ladrillo en la cabeza. Él sonrió apenas.

A media tarde ya había hablado con el banco con la notaría y con el administrador de las propiedades. Cada llamada confirmaba lo mismo. Todo estaba en mi nombre. Yo, un viejo al que llamaron estorbo, me había convertido en el único dueño de lo que construimos mi esposa y yo durante medio siglo. A las 3 en punto, mi celular vibró. Un mensaje de Octavio.

Papá, ¿sabe por qué no entra la clave del taller? Está bloqueada la cuenta. No contesté. 10 minutos después, Estela llamó. Dejé que se fuera al buzón. Su voz azucarada, la misma con la que siempre fingía cariño, ahora sonaba afilada. Don Julián, necesitamos hablar urgente.

A las 5 de la tarde, el grupo familiar en WhatsApp explotaba con mensajes. ¿Qué pasa con la cuenta del rancho? Papá, ¿usted movió algo? Yo me serví un tequila reposado, el que guardaba para ocasiones especiales, y sonreí por primera vez en meses. Cuando cayó la noche, supe que ya se habían reunido otra vez en casa de Octavio para planear qué hacer.

Me puse el sombrero, guardé los papeles en un folder manila y caminé hacia allá. El aire de Zapopan estaba fresco y cada paso me sabía a desafío. Toqué la puerta con firmeza. Octavio abrió con la cara desencajada. Papá. ¿Qué hace aquí? Entré sin pedir permiso, puse el folder sobre la mesa y hablé claro. Muchachos, dejen de hacerse bolas.

Todo, absolutamente todo, está a mi nombre. El silencio fue sepulcral. Nadie respiraba. Octavio se rió con nerviosismo. Eso no es posible. La herencia estaba en un fideicomiso. Saqué la copia sellada por el notario y la deslicé frente a él. Ese fideicomiso se disolvió hace un año. ¿No leyeron la letra chiquita? Estela se adelantó con el ceño fruncido, agarrando los papeles con sus uñas pintadas de rojo. Esto debe ser un truco.

No puede ser válido. Le mostré la firma del notario. La fecha, los sellos oficiales, se quedó helada. Esto no es una negociación, les dije con voz firme. Es una notificación y a partir de hoy ustedes no tienen ningún derecho sobre nada. El ambiente se volvió pesado como si el techo fuera a venirse abajo.

Nadie se atrevía a decir palabra. Me dirigí a la puerta, pero antes de salir me volteé y añadí, “La próxima vez que quieran hablar de mi futuro, pidan cita.” Cerré la puerta despacio, dejando a mis hijos y a esa mujer plantados en la sala, que yo mismo había ayudado a pagar. Esa noche dormí tranquilo por primera vez desde que murió mi esposa.

Pero al amanecer sonó el teléfono del licenciado. Su voz era grave. Don Julián, encontramos algo más. tiene que venir a la oficina de inmediato. El despacho del LCK. Cárdenas solía a café recalentado y a papeles viejos. Era el mismo lugar donde mi esposa y yo firmamos las escrituras de la casa hace más de 40 años.

Me senté frente a él y sin decir una palabra me deslizó una carpeta gruesa. Al abrirla sentí un escalofrío. Eran estados de cuenta, préstamos y movimientos bancarios con la firma de Octavio. Usó el crédito del taller como aval para pedir préstamos a su nombre. Dijo el licenciado con voz seca. Medio millón de pesos, tal vez más. Todo mientras su esposa estaba enferma.

Sentí que la sangre se me helaba. Pasé las hojas una por una, transferencias, pagos de viajes, remodelaciones de su cocina, un carro nuevo, todo con dinero que nunca fue suyo. ¿Quiere que procedamos con la denuncia por fraude?, preguntó el licenciado. Me quedé callado. En la pared había una foto mía con mi difunta mujer en la fiesta del pueblo, rodeados de flores de Cempasuchil. Ella me sonreía todavía desde ese recuerdo.

No, todavía no respondí cerrando la carpeta con fuerza. Quiero que sude, que se revuelque en su propio miedo. Que pruebe un poquito de lo que yo sentí cuando me dijeron que ya no valía nada. El licenciado asintió entendiendo mi rabia. Regresé a la casa y me encerré en el viejo estudio donde aún estaba el escritorio de mi mujer. Entre papeles olvidados encontré su letra.

Octavio anda raro, revisa sus cuentas. Ella lo había sospechado y yo no lo quise ver. Esa noche no probé bocado. Pasé horas armando un nuevo folder al que titulé con un marcador rojo, leña para el fuego. Allí metí cada documento, cada prueba del robo de mi propio hijo.

Al día siguiente, Octavio me llamó con voz temblorosa. Papá, tenemos que hablar. No sabía nada de esto. Estela me convenció. Lo dejé hablar, pero por dentro me hervía la sangre. Cuando colgó, me serví un tequila doble y me prometí que esta vez no iba a temblar. El domingo, fingiendo normalidad, me invitaron a una carne asada familiar.

Pude quedarme en casa, pero no. A veces el silencio esfuerza, pero otras veces lo es dar la cara. Me puse la guayavera blanca que mi esposa siempre planchaba para ocasiones especiales. Agarré la carpeta roja y me fui. El patio estaba lleno de humo de carbón, risas falsas y música norteña a todo volumen.

Candiles de plástico, sonrisas tensas. Octavio en la parrilla, Estela con vestido blanco como si fuera dueña de todo. Me acerqué a la mesa y sin rodeos dejé caer la carpeta con un golpe seco. Aquí está la prueba de lo que hiciste, Octavio. Dije sin levantar la voz. Mientras tu madre se moría, tú firmabas préstamos con su taller.

El silencio fue total. Nadie respiraba. Estela intentó reírse, pero le temblaba la boca. Eso no prueba nada. La miré directo a los ojos. Prueba que tu ambición es más grande que tu vergüenza. En ese instante todos se dieron cuenta de que el juego había cambiado, pero todavía no sabían hasta dónde llegaba el golpe, porque lo que no les había dicho es que esos préstamos fraudulentos estaban a punto de caerles encima como una bomba.

Y yo tenía el detonador en mis manos. El silencio en el patio era tan pesado que ni la música alcanzaba a cubrirlo. El olor a carne quemada y carbón me revolvía el estómago. Octavio apretaba las pinzas de la parrilla como si quisiera estrangularlas. “Esto es una exageración”, gritó por fin con la cara roja.

Ese dinero lo pedí pensando que después del testamento todo iba a quedar en familia. No me puedes tratar como un ladrón. Lo miré de frente sin parpadear. No pensaste, Octavio robaste y lo hiciste cuando tu madre estaba en el hospital luchando por respirar. Eso no es error, es traición. Estela dio un paso al frente levantando la voz. Ya basta. Usted solo quiere humillar a mi esposo.

Si tanto dice que es suyo todo, pues quédese con sus papeles. Nosotros podemos empezar de cero. Me reí con amargura. De cero. ¿Con qué Estela? ¿Con el carro que sacaron con un préstamo fraudulento? ¿Con las vacaciones que se pagaron con dinero que no era suyo. No se equivoquen. Yo no estoy aquí para negociar. Estoy aquí para poner las cartas sobre la mesa.

Rubén, mi hijo menor, intentó calmar las aguas. Papá, yo no sabía nada de esto, créame. Yo no toqué un peso. Lo miré fijo. Y tu silencio. Rubén fue tu firma. Sabías que algo olía mal, pero te quedaste callado. Eso te hace cómplice. El muchacho bajó la mirada y el ruido del carbón chisporroteando. Fue lo único que se escuchó por un rato.

Saqué una hoja más de la carpeta roja y la puse frente a ellos. Aquí están los plazos de los préstamos. En 15 días el banco va a empezar a cobrar. Y saben que no van a venir por mí, van a ir directo por Octavio, porque su firma es la única que aparece en esos documentos. El rostro de mi hijo se desmoronó.

Estela trató de reaccionar. Usted no va a dejar que metan a su hijo a la cárcel. Eso sería un escándalo en todo el barrio. La miré con calma. Yo no lo metí en nada. Él solito cabó su hoyo. Tomé la carpeta, la cerré y me di la vuelta. Al salir del patio, escuché a Estela murmurar entre dientes.

Viejo rencoroso, algún día nos vamos a desquitar. Me detuve en seco. No me volteé, pero alcé la voz para que todos escucharan. Pues más les vale venir preparados porque la próxima vez no traigo papeles, traigo abogados. Cerré la reja y caminé despacio hasta mi camioneta. El sol de la tarde caía fuerte, pero dentro de mí sentía un frío que me calaba los huesos.

Al llegar a casa, me serví otro tequila y me senté en el porche. Apenas iba a relajarme cuando escuché pasos en la banqueta. Una sombra femenina se acercaba. Era Estela sola con lentes oscuros y un sobre en la mano. “Don Julián, necesitamos hablar”, dijo con voz venenosa. “Y créame, no le va a gustar lo que traje aquí adentro”.

Estela se quitó los lentes oscuros y me extendió el sobre como si fuera un puñal. Sus uñas largas pintadas de rojo encendido brillaban bajo la luz del farol de la calle. Aquí adentro, dijo con esa voz melosa que usa cuando quiere manipular, está la prueba de que usted no está en condiciones de manejar nada. Lo tomé sin abrirlo.

Lo pesé en la mano como si pudiera adivinar el contenido con solo sentirlo. ¿Y qué se supone que es esto?, pregunté. Un informe médico respondió con una sonrisa venenosa. Un conocido mío del hospital firmó una recomendación para que lo evalúen psicológicamente. Si la presento ante un juez, van a decir que usted no está en sus cabales.

Y entonces, ¿qué cree que pasará con todo lo que dice que es suyo? Sentí un golpe seco en el pecho. Era un golpe bajo típico de ella. Abrí el sobre. Allí estaba un documento con sellos dudosos y letras resaltadas en rojo. Evaluación de capacidad recomendada. La miré directo a los ojos. Así que ahora quiere pintarme de loco.

Ella arqueó la ceja. No es que quiera, es que todos ya lo piensan. un viejo testarudo lleno de rencores. Créame, don Julián, si no se sienta a negociar conmigo, este papel va a acabar en manos de un juez y usted va a terminar pintando santos en un asilo. Me quedé en silencio unos segundos, respirando hondo, sintiendo como la rabia me quemaba por dentro, pero no iba a darle el gusto de verme débil. Le devolví el sobre sin más.

Estela, si algo aprendí de la vida, es que la verdad no necesita maquillaje. Y esto, golpeé con el dedo el documento, es maquillaje barato. Ella perdió la sonrisa por un instante, pero enseguida recuperó la pose. Tiene hasta el lunes para llamarme. Si no, yo misma voy a presentar este informe. Y no me importa arrastrar a Octavio y a Rubén conmigo.

se dio la media vuelta y se fue caminando con el taconeo de alguien que cree haber ganado. Cuando entré a la casa, mis manos me temblaban, pero no de miedo, era el coraje contenido. Me serví otro tequila y marqué al Lake. Cárdenas, licenciado, me trajeron un sobre con un documento falso. Quiero que lo investigue ya mismo. Quiero nombres fechas.

¿Y quién se atrevió a firmar esto? Él respondió con voz firme. No se preocupe, don Julián. Para el martes sabremos exactamente quién está detrás. Esa noche apenas pude dormir. Me senté en el sillón con la carpeta roja repasando cada movimiento, cada prueba, cada papel. Y mientras la madrugada avanzaba, una idea me atravesó como rayo.

Si Estela estaba dispuesta a falsificar documentos, era porque ya no tenían salida. Y eso significaba que lo peor estaba por empezar. Al amanecer el teléfono sonó. Era el licenciado con tono grave, don Julián. Ya tengo la respuesta y le advierto lo que voy a decirle le va a doler más que cualquier traición de Estela. El Lak Cárdenas me citó en su oficina temprano.

Apenas crucé la puerta, su cara lo dijo todo lo que traía entre manos. No eran simples chismes de vecindario, era dinamita pura. Don Julián, investigamos el documento que le entregó su nuera”, dijo abriendo una carpeta. Y sí, fue ella quien movió los hilos, pero no actuó sola. Sentí un nudo en la garganta. ¿Quién más está metido en esto? El licenciado respiró hondo y me mostró unos correos impresos.

Reconocí de inmediato el remitente. Rubén, mi hijo menor, no podía creerlo. Él contactó al notario que debía firmar la recomendación, explicó Martínez. Estela lo convenció de que era la única manera de recuperar algo de lo perdido. Según los mensajes, Rubén aceptó, a cambio de que le perdonaran una deuda personal.

Las letras me quemaban los ojos. Rubén, el que siempre decía estar al margen, el que juraba no saber nada, resultó ser el que le abrió la puerta al veneno de Estela. Me quedé en silencio, largo rato apretando los puños hasta que las venas me saltaron. Licenciado, proceda. Quiero todo pruebas sólidas para que cuando los enfrente no tengan ni cómo abrir la boca. Salí de la oficina con la carpeta bajo el brazo.

El sol de Guadalajara brillaba fuerte, pero para mí el día estaba más oscuro que nunca. Al llegar a casa, me encerré en el estudio y saqué una foto vieja a mis dos hijos pequeños jugando en el patio con una pelota de trapo. Recordé a Rubén corriendo detrás de su hermano, riendo con esa inocencia que ahora parecía extinguida.

¿En qué momento te perdiste, hijo? murmuré. Esa noche, mientras cenaba solo con un plato de frijoles y tortillas recién calentadas, recibí una llamada inesperada. Era Rubén. Papá, ¿podemos vernos mañana solo usted y yo. Necesito explicarle. Su voz temblaba, pero no sonaba arrepentida, sonaba acorralada. Colgué sin darle respuesta inmediata.

Solo pensé, el que busca excusas ya aceptó su culpa. Al día siguiente fui puntual a la cita en una pequeña fonda del barrio. Rubén llegó con cara ojerosa como quien no durmió en toda la semana. Se sentó frente a mí y sin rodeos soltó. Papá, no todo es culpa mía. Usted no sabe lo que está en juego.

Estela tiene algo, algo que puede destruirlo por completo. Me quedé helado con el tenedor detenido en el aire. ¿Qué demonios dices, Rubén? pregunté con voz dura. Él tragó saliva y bajó la mirada. Un secreto de mamá, algo que nunca quiso que usted supiera y Estela lo tiene en sus manos.

El murmullo de la fonda se apagó en mis oídos cuando escuché esas palabras de Rubén, un secreto de mamá. Sentí como si me hubieran tirado un balde de agua fría. Habla claro, muchacho.” Le dije con la voz ronca y la mandíbula apretada. ¿Qué secreto puede tener tu madre después de muerta? Rubén jugueteaba con la cuchara sin atreverse a verme a los ojos. Estela encontró unas cartas antiguas.

Cartas que mamá guardaba en una caja de lata debajo del ropero. Según ellas son pruebas de que mamá tuvo un hijo antes de casarse con usted y que nunca se lo dijo. El golpe me dejó sin aire. Estás repitiendo mentiras de tu cuñada, troné golpeando la mesa. Los comensales voltearon a mirarnos, pero no me importó. Tu madre fue la mujer más leal que conocí. Papá, yo tampoco lo creía.

Balbuceó. Pero Estela tiene las cartas con fotos y fechas. Dice que si usted sigue con la guerra, va a soltarlas en todo el barrio y lo van a tachar de viejo cornudo. La rabia me subió a la cabeza. No era solo un ataque a mí, era una puñalada directa a la memoria de mi esposa, a su honor, a la verdad de nuestra vida juntos.

Me levanté de golpe, tirando la silla hacia atrás. Rubén, escucha bien, aunque esas cartas fueran ciertas, cosa que dudo eso no le quita nada a lo que tu madre y yo construimos. Y si decides prestarte a esa infamia, entonces ya no eres mi hijo, eres mi enemigo. Él se encogió en la silla sudando frío. Papá, yo solo quería que supiera lo que Estela planea. Ella no tiene límites.

Me marché sin terminar el plato. El aire afuera estaba denso, lleno de polvo y calor. Caminé con pasos duros hacia la plaza, donde aún se escuchaba un mariachi tocando para unos turistas. Esa música me devolvió un poco de fuerza, recordándome que la vida no se acaba con amenazas.

Al llegar a casa, abrí el viejo baúl de mi esposa. Revisé entre fotos rosarios, servilletas bordadas y allí estaba la caja de lata vacía. Estela ya había estado en mi casa. Me senté en el sillón con un nudo en la garganta. No lloré. La rabia seca me lo impedía. Si esa mujer quería guerra, se la iba a dar. Le marqué al licenciado.

Consígame un investigador privado. Quiero que me rastre cada movimiento de Estela, cada mentira, cada documento. Y rápido. El licenciado dudó. ¿Estás seguro, don Julián? Es abrir otra caja de Pandora. Ya está abierta. contesté apretando los dientes. Y yo no pienso dejar que esa víbora manche el nombre de mi mujer. Colgué.

Me serví un trago de tequila y mientras lo bebía juré en voz baja. Estela, meterse conmigo fue un error, pero meterse con la memoria de mi esposa es tu sentencia. Justo en ese momento sonó el timbre. Abrí la puerta y me encontré con algo inesperado. Era Mateo, mi nieto, el hijo de Octavio y Estela, con los ojos enrojecidos. Abuelo, necesito hablar con usted. Mamá está planeando algo muy grave.

Mateo estaba parado en la puerta, nervioso, con las manos metidas en la sudadera. Apenas levantaba la mirada. Pasa, muchacho, le dije haciéndome a un lado. Si viniste hasta acá es porque traes algo importante. Se sentó en el sillón frente a mí, moviendo la pierna como si quisiera escapar en cualquier momento.

Abuelo, yo sé que lo que están haciendo mis papás está mal. Mamá se la pasa hablando por teléfono, diciendo que va a acabar con usted. Tiene esas cartas viejas, las presume como si fueran un arma. Pero bajó la voz. Lo que no sabe es que yo escuché toda la conversación. Me incliné hacia él.

¿Qué escuchaste, Mateo? Que esas cartas no son de la abuela, son de otra mujer. Estela las consiguió de un primo suyo que trabaja en una notaría. Son inventadas, pero ella dice que si logra convencer a Rubén de repetir la mentira, todos le van a creer, porque nadie cuestiona a un hijo contra un padre. Sentí que la sangre me hervía. No solo eran traidores, eran cobardes.

¿Y por qué me lo dices ahora, hijo?, pregunté midiendo su mirada. Mateo se encogió de hombros, porque la abuela siempre me trató bien. Ella era la única que me defendía cuando papá me gritaba. No quiero que manchen su nombre y tampoco quiero que lo hundan a usted. Lo miré fijamente.

Vi en sus ojos un brillo distinto, una lealtad que ya no encontraba en mis propios hijos. Gracias, Mateo. Eres más hombre ahora que tu padre con todos sus años. Le puse una mano en el hombro. Él bajó la cabeza como aguantando las lágrimas. En ese instante supe que no estaba solo. Tenía un aliado inesperado, mi propio nieto. Escúchame bien, le dije.

A partir de ahora, todo lo que escuches, todo lo que veas en esa casa, vienes y me lo cuentas, pero en silencio, sin que tu madre sospeche. Entendido. Sí, abuelo. Lo acompañé hasta la puerta. Antes de irse, volteó y me soltó. Solo tenga cuidado porque mamá ya planea algo más fuerte. Dijo que si usted no cede, va a ir a la iglesia del barrio en plena misa y ahí va a revelar el secreto para que todo el pueblo lo vea como un ridículo.

Sentí un escalofrío. No había peor humillación en México que ser deshonrado frente a toda la comunidad, frente al padre de la parroquia, frente a los vecinos de toda la vida. Cerré la puerta con fuerza, respiré hondo, me serví un tequila doble y murmuré, si Estela quiere guerra en la iglesia, yo también sé rezar con los puños cerrados.

Esa noche llamé al licenciado y al investigador privado. Les conté todo. El plan era claro. Si Estela intentaba exponerme en público, yo iba a destaparla primero con pruebas tan sólidas que ni la Virgen de Zapopan podría salvarla. Al amanecer, mientras revisaba los documentos en la mesa, escuché un ruido en la ventana.

Al asomarme encontré una piedra con un papel amarrado. Lo abrí. Viejo, deja de mover las aguas o no respondo por lo que pase. La próxima no será solo un sobre. No había firma, pero reconocí la letra de Octavio. Apreté el papel arrugado entre mis manos. La letra era inconfundible, la de Octavio, mi hijo mayor, el que tantas veces cargué en los hombros cuando era niño, ahora convertido en un hombre capaz de amenazar a su propio padre. Me serví un tequila doble para calmar la rabia.

Afuera los gallos apenas cantaban y el barrio despertaba. Yo, en cambio, llevaba horas sin dormir. Marqué al Lick Cárdenas y le leí el mensaje. Esto ya no es un pleito familiar, don Julián dijo serio. Esto es una amenaza directa. Si quiere levantamos un acta en el Ministerio Público. No contesté con la voz firme. Todavía no.

Denunciarlo ahora sería darle armas a Estela. Quiero que se revuelquen en su propia mugreo. El licenciado dudó, pero aceptó seguir mi plan. Ese mismo día salí al mercado de San Juan de Dios. Caminé entre puestos de carne asada dulces de tamarindo y mariachis que ofrecían serenatas. Algunos vecinos me saludaban con respeto.

Otros apenas me dirigían la mirada ya corrían rumores de que mi familia estaba rota. Y en México todos saben lo peor. No es perder dinero, es perder el honor frente al pueblo. De regreso a casa me encontré con Rubén esperándome en la banqueta. Su cara era un retrato de miedo y cansancio. Papá, necesitamos hablar. Octavio está fuera de sí.

Dice que si usted no cede, va a hacer un escándalo en la próxima misa del domingo. Me acerqué despacio clavándole los ojos. Y tú, Rubén, ¿vas a seguir de su lado o vas a seguir escondiéndote detrás de su sombra? No respondió, solo bajó la cabeza como niño regañado. Entré a mi casa y cerré con llave.

Abrí el cajón del estudio y saqué el folder rojo, leña para el fuego. Lo puse sobre la mesa junto con los documentos que el investigador me había entregado la noche anterior. Pruebas de los préstamos fraudulentos de Octavio, transferencias escondidas hasta una compra de un terreno a nombre de un compadre suyo. Todo perfectamente legal, todo perfectamente sucio. Mientras los revisaba, sonó el teléfono fijo.

Contesté, era una voz ronca desconocida. Viejo, bájale. No siga moviendo papeles o se va a arrepentir. Colgé sin contestar. Mis manos temblaban, pero no de miedo era el coraje que me hervía la sangre. Al caer la tarde fui a la iglesia del barrio. Me arrodillé frente al altar con el olor del incienso todavía impregnado en el aire. Miré el rostro de Cristo crucificado y hablé en voz baja.

Señor, dame fuerzas porque no pienso doblarme. Y si esta batalla tengo que darla en tu casa, dame valor para que no tiemble mi voz. Cuando salí, vi a lo lejos la silueta de Octavio en la esquina fumando un cigarro y observándome con los ojos encendidos. Esto apenas empieza, viejo”, me gritó antes de perderse entre la gente.

Esa noche, mientras me servía otro trago de tequila, el celular vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Lo abrí y casi se me fue el aire. Si no te detienes alguien de tu propia sangre, va a pagar el precio. Leí el mensaje una y otra vez. Si no te detienes alguien de tu propia sangre, va a pagar el precio.

El estómago se me hizo nudo. Lo primero que pensé fue en Mateo, el único que había tenido el valor de ponerse de mi lado. Lo marqué de inmediato. Tardó en contestar y cuando al fin respondió, su voz estaba temblorosa. Abuelo, creo que me siguen. ¿Dónde estás, hijo? Salí de la prepa, voy camino a la casa, pero una camioneta negra lleva rato detrás de mí.

Sentí que la sangre me hervía. Métete al primer local abierto, a una tienda, lo que sea, y no salgas. Yo voy para allá. Apreté las llaves de mi vieja camioneta y manejé como loco por las calles de Guadalajara. Los claxons sonaban, la gente me insultaba, pero yo solo pensaba en una cosa, no iban a tocar a mi nieto mientras yo respirara.

Lo encontré en una tiendita de abarrotes escondido detrás de las cajas de refrescos. Estaba pálido con los ojos como platos. Lo abracé fuerte como no lo hacía desde que era niño. Ya pasó, muchacho. Aquí estoy. El encargado de la tienda me contó que apenas Mateo entró corriendo, una camioneta negra se detuvo afuera. Dos tipos se asomaron, pero al verme llegar se fueron sin decir palabra. No era coincidencia, era un mensaje.

Esa misma noche en mi casa, Mateo me confesó lo que más temía, abuelo. Escuché a papá y a mamá pelear. Ella le dijo que usted no iba a ceder nunca y que entonces lo mejor era darle un susto usando a alguien cercano. Papá no respondió, pero no la detuvo. Me senté pesado en el sillón.

Octavio, mi propio hijo, estaba dispuesto a usar a su hijo como ficha de chantaje. Se me revolvía el corazón entre rabia y tristeza. Le acaricié el cabello a Mateo. Hijo, lo que pasó hoy no fue un simple susto, fue una advertencia, pero te juro que mientras yo viva no van a tocarte. Esa misma noche llamé al Lick Cárdenas y al investigador privado. Quiero que levanten un acta preventiva ordené.

Y si hace falta metan seguridad en la escuela de mi nieto. Esto ya pasó de lo legal a lo criminal. El licenciado dudó. ¿Estás seguro de querer llegar tan lejos, don Julián? Eso va a desatar la guerra abierta. Licenciado, la guerra ya empezó. Al colgar me quedé en silencio frente a la foto de mi esposa.

Vieja, nuestros hijos se nos pudrieron en las manos. Pero este nieto no lo van a corromper. No, mientras yo respire. El domingo siguiente, como Mateo me advirtió, Estela apareció en la iglesia del barrio, justo a media misa. Con la Biblia en una mano y un sobre en la otra, levantó la voz, vecinos, aquí está la verdad sobre este hombre que se dice honorable. Su difunta esposa le ocultó un hijo.

El murmullo en la iglesia fue un trueno. El padre detuvo la misa. Los vecinos se miraban entre sí. Yo me puse de pie con el corazón ardiendo y avancé hacia ella. No te atrevas a manchar el nombre de mi mujer en la casa de Dios, troné. Y mi voz retumbó bajo las cúpulas. Y entonces, frente a todos, abrí mi folder rojo y levanté mis propias pruebas.

El murmullo en la iglesia era un rugido contenido. Los candelabros iluminaban los rostros sorprendidos de los vecinos y el incienso mezclado con flores de cempasuchil hacía que el aire se sintiera pesado como si hasta los santos estuvieran atentos. Estela con su vestido blanco y sus uñas rojas alzó el sobre.

Aquí están las cartas que prueban que la difunta señora engañó a este viejo. Gritó con una sonrisa. triunfal. Un, Jesús, María y José. Salió de la boca de doña Lupita, la vecina chismosa, que estaba en primera fila. El padre trató de calmar el ambiente, pero nadie lo escuchaba. Yo avancé despacio con el folder rojo en la mano.

Mis pasos resonaban en el piso de cantera. Estela”, dije con voz grave que llenó el templo. “Te advertí que no te metieras con la memoria de mi esposa. Abrí el folder y saqué un documento con sellos oficiales. Aquí está la prueba de que esas cartas son falsas. Fueron fabricadas en una notaría por un primo tuyo.

Tengo copias certificadas, declaraciones del asistente y hasta los correos donde tú y Rubén negociaron la mentira.” El silencio se volvió absoluto. Hasta los niños dejaron de llorar. Estela perdió la sonrisa. Su cara se desfiguró en rabia. Mentira. Todo es mentira. Le extendí el documento al padre de la parroquia. Él lo revisó con calma y luego miró a la gente.

Esto está firmado por un notario y por un testigo. Aquí hay evidencia clara de falsificación. Un murmullo de indignación recorrió las bancas. Los vecinos empezaron a murmurar. Qué descaro, pobre don Julián. La nuera resultó vívora. Estela trató de hablar, pero Octavio se levantó de su banca y la tomó del brazo con fuerza. Ya basta, le susurró.

Aunque todos alcanzamos a oírlo. Nos estás hundiendo más. Yo aproveché el silencio y levanté la voz una vez más. Vecinos, ustedes me conocen desde hace más de 40 años. ¿Saben quién fui quién soy y lo que construimos mi esposa y yo con sudor y sacrificio. Que quede claro, todo lo que dicen es mentira y los que me quieran robar que se preparen, porque yo no pienso ceder ni un ladrillo.

Un aplauso espontáneo comenzó en el fondo tímido al principio, luego fuerte, hasta que toda la iglesia resonó con palmas. Era la comunidad poniéndose de mi lado. Estela temblaba de rabia los ojos vidriosos. Me señaló con el dedo y gritó, “Esto no se acaba aquí, viejo rencoroso.

Te juro que vas a caer aunque tenga que arrastrar a todos contigo.” Yo la miré fijo con el corazón golpeando fuerte. Entonces prepárate porque la próxima vez no será en la iglesia, será en los tribunales. El padre incómodo dio por terminada la misa. Afuera los vecinos rodeaban la iglesia comentando lo ocurrido todos con miradas de reproche hacia Estela.

De regreso a mi casa, todavía con el aplauso de la gente resonando en mis oídos, recibí una llamada desconocida. Contesté. Una voz fría y seca me habló, don Julián. Usted cree que ganó, pero lo que viene no lo va a soportar. La familia no se rompe sin sangre. La llamada se cortó. Me quedé helado. Esa noche casi no dormí.

La frase de la llamada me retumbaba en la cabeza. La familia no se rompe sin sangre. Me levanté antes del amanecer, me serví un café cargado y me senté en el porche con el folder rojo. No era miedo lo que sentía, era la certeza de que mis propios hijos habían cruzado la última línea.

A media mañana, el investigador privado llegó a mi casa. traía un sobre manila bajo el brazo. Don Julián, lo que descubrimos no es fácil de escuchar. Me mostró unas fotos Octavio reuniéndose con dos hombres en una cantina de mala muerte en Tlaquepaque. Hombres tatuados con mirada de perros de pelea. No hacían falta explicaciones.

Eran tipos de barrio cobradores de favores. Uno de ellos tiene antecedentes por extorsión, explicó el investigador. Según lo que escuché, Octavio quiere que le den un susto a alguien cercano a usted. No mencionó nombres, pero lo interrumpí de golpe. Mateo sentí un frío en el pecho. Ya no era solo una guerra de palabras, ahora buscaban sangre.

Esa misma tarde me fui directo a la escuela de mi nieto. Hablé con el director y con un viejo amigo mío que trabajaba de guardia en la entrada. Le pedí casi le rogué que me avisara si veía algo raro. Al salir me encontré con Mateo. Lo abracé con fuerza. Hijo, no quiero asustarte, pero necesito que tengas cuidado. No te quedes solo en la calle.

Si algo pasa, corres a casa o a la iglesia. Él asintió con la cara seria. Ya no era un niño. Entendía el peligro. Al anochecer recibí otra visita inesperada. Era Rubén. Su rostro estaba desencajado como si no hubiera pegado ojo en días. Papá, no me malinterprete. Yo sé que la regué, pero lo que está planeando Octavio ya no tiene remedio. Él Él contrató gente.

Dice que si usted no suelta las propiedades, van a dar un golpe fuerte. Lo miré con rabia. Y apenas vienes a decirme, después de todo lo que hiciste, Rubén bajó la cabeza. Lo sé, papá. Pero no quiero que pase una desgracia. No quiero que la sangre de mi sobrino manche a toda la familia. Su voz temblaba de verdad.

Por un momento pensé que había un poco de arrepentimiento en él. Esa noche el LCK. Cárdenas vino a casa. Le mostré todo las fotos, las amenazas, el testimonio de Rubén. Don Julián me dijo con voz firme, “Si lo desea, mañana mismo presentamos denuncia y pedimos protección judicial. Pero tiene que saberlo si lo hacemos. Octavio puede acabar en la cárcel.

Me quedé mirando la foto de mi esposa en la pared. Ella sonreía como siempre con esa calma que me daba fuerzas. Respiré hondo. Licenciado, haga lo que tenga que hacer. Ya no es cuestión de herencia, es cuestión de vida o muerte. En ese momento, un estruendo nos sacudió la casa.

Una piedra atravesó la ventana del comedor, rompiendo el vidrio en mil pedazos. Cuando corrí hacia afuera, encontré la piedra con un papel atado. Viejo, la próxima no será una piedra, será una bala. La piedra rota todavía estaba en el suelo cuando llegaron los vecinos. Doña Lupita, la más chismosa del barrio, miraba por encima de la reja y murmuraba. Ay, don Julián, esto ya se pasó de la raya. tenía razón.

Ya no eran pleitos de herencia, ni papeles legales me estaban cazando como a un perro. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en el sillón con el folder rojo sobre las rodillas y el viejo revólver que había guardado desde mis tiempos de ranchero encima de la mesa. No quería usarlo, pero tampoco iba a dejar que me borraran sin pelear.

Al día siguiente fui al Ministerio Público con el LCK Cárdenas. Entregamos el sobre con todas las pruebas, las amenazas escritas, las fotos de Octavio con los matones, el testimonio de Rubén. El funcionario me miró serio. Don Julián, esto es delicado. Vamos a abrir carpeta, pero tiene que cuidarse. Esta gente no se queda cruzada de brazos.

Salí de ahí con un sabor amargo en la boca. Era como firmar una sentencia, pero ya no había vuelta atrás. Esa misma tarde, mientras Mateo salía de la prepa, una moto se acercó a toda velocidad. Un sujeto con casco lanzó un botellazo contra la pared que estalló en mil pedazos salpicando gasolina.

El guardia de la escuela reaccionó de inmediato y alcanzó a empujar a Mateo hacia dentro. Yo llegué apenas segundos después el corazón en la garganta. Lo abracé con fuerza. ¿Ves, hijo? Ya no son advertencias, ya empezaron la guerra. Esa noche en la casa, el miedo se convirtió en coraje. Puse a Mateo a dormir en el cuarto de huéspedes bajo llave, mientras yo me quedaba de guardia en la sala, el revólver cargado y el tequila a medio llenar. El investigador privado me llamó de improviso.

Don Julián, confirmé algo grave. Los tipos que contrató Octavio están planeando un ataque más fuerte. Hablan de sorprenderlo en la próxima reunión familiar. ¿Cuál reunión? Pregunté. La que Estela organizó para hablar en paz. Este domingo en la casa grande me quedé en silencio sintiendo el estómago retorcido.

Entonces, que se preparen dije apretando el teléfono con los dientes, porque no voy a ir solo. Voy a ir con todos los papeles con la ley de mi lado y si hace falta con el pueblo de testigo. Colgué y me serví otro trago. Afuera los perros ladraban como si presintieran la tormenta. El domingo sería el día. O yo los enterraba en su propia mentira, o ellos me borraban de la historia.

El domingo amaneció nublado como si el cielo también supiera lo que se venía. Me puse la guallavera blanca que mi esposa siempre planchaba para las fiestas importantes, pero esta vez no era fiesta, era guerra. Metí el folder rojo en mi portafolio junto con copias certificadas de todos los documentos, los préstamos fraudulentos de Octavio, las falsificaciones de Estela, las pruebas de amenazas.

También guardé el revólver viejo envuelto en un pañuelo. Abuelo, ¿de verdad va a ir?, preguntó Mateo con los ojos asustados. Sí, hijo, y no porque quiera, sino porque si no doy la cara, ellos se van a sentir dueños de todo. El muchacho apretó los labios y me abrazó fuerte.

La casa grande de Octavio en Zapopán estaba llena de autos estacionados alrededor. Al entrar noté que la mesa del comedor estaba puesta con manteles limpios y copas brillantes. Todo era un teatro. Estela apareció con esa sonrisa falsa que me hervía la sangre. Don Julián, qué gusto que aceptara venir. Hoy no queremos pleitos, queremos arreglos.

Los arreglos se hacen con la verdad, no con amenazas, contesté clavándole la mirada. Octavio estaba al fondo fumando. Apenas me saludó con un movimiento de cabeza. Rubén rondaba nervioso como perro sin dueño. Nos sentamos al principio, silencio absoluto. Solo el tic tac del reloj en la pared llenaba el aire. Estela rompió el hielo. Mire, don Julián, lo que pasó en la iglesia fue un malentendido.

Todos sabemos que usted es el patriarca, pero también tiene que entender que no puede cargar con todo a esta edad. Lo sensato es repartir para que no se desgaste. Me reí con amargura. Repartir después de querer meterme a un asilo con papeles falsos, después de contratar matones para asustar a mi nieto, el rostro de Octavio se endureció. Papá, no exagere.

Nadie quiere hacerle daño, pero usted está jugando con fuego. De veras quiere que todo el barrio lo vea como un tirano que no confía en sus propios hijos. Saqué el folder rojo y lo abrí lentamente sobre la mesa. Aquí está la verdad. Fraude, falsificación, amenazas, todo con pruebas, sellos y firmas. Si quieren guerra mañana mismo, esto está en manos del juez.

Estela se puso de pie roja de furia. Usted no entiende. Si sigue con esto, vamos a perderlo todo. Lo van a perder, dije levantando la voz. Porque ustedes mismos lo ensuciaron. En ese momento escuché un ruido en la cocina. Dos hombres desconocidos con tatuajes en los brazos entraron y se quedaron detrás de Octavio. Matones. Ya no había duda.

Habían preparado la emboscada. “Papá”, dijo Octavio con una sonrisa torcida. No tiene por qué terminar mal, solo firme aquí. Empujó unos papeles hacia mí y todos seguimos como si nada. El silencio se volvió insoportable. Yo miraba el folder, el revólver envuelto en mi pañuelo y los ojos de Mateo, que se asomaba desde la puerta como un testigo involuntario.

Sabía que el siguiente movimiento decidiría el destino de toda la familia. El silencio en la sala se podía cortar con cuchillo. Los dos matones detrás de Octavio se cruzaban de brazos mirándome como lobos hambrientos. Estela me empujaba los papeles frente a la cara exigiendo mi firma.

Hágalo fácil, don Julián”, susurró con sonrisa venenosa, “Firme y se acabó. Me quedé mirando el folder rojo con el revólver envuelto en el pañuelo encima. Mis manos temblaban, pero no de miedo, de rabia contenida. Me levanté despacio, apoyándome en la mesa. “¿Saben cuál fue su error?”, dije recorriéndolos con la mirada.

creer que yo iba a llegar aquí solo. Estela frunció el ceño. Octavio arqueó una ceja. En ese instante, la puerta se abrió de golpe. Entró el LCK Cárdenas, acompañado de dos policías judiciales. Señores, anunció el licenciado. Traemos una orden de presentación. Aquí hay pruebas suficientes de fraude, falsificación y amenazas.

Los vecinos que se habían reunido afuera, alertados por Mateo, que corrió antes que yo entrara, comenzaron a amontonarse en la reja viendo todo. El murmullo se volvió un coro de indignación. Octavio dio un paso al frente con la cara desencajada. Esto es un montaje. Mi propio padre me quiere destruir. Me le planté enfrente mirándolo fijo. No, hijo.

Tú mismo te destruiste el día que decidiste vender tu honor por unos pesos y dejar que tu mujer me escupiera en la cara. El policía le puso la mano en el hombro. Octavio forcejeó, pero Estela lo detuvo con un grito. Cállate, Octavio. Si hablas, nos hundes a todos. El agente sacó las esposas. En ese momento, uno de los matones intentó avanzar hacia mí.

Yo abrí el pañuelo y levanté el viejo revólver. Un paso más y no me tiembla la mano. Troné con voz firme. El matón retrocedió sorprendido de que un viejo pudiera mirarlo a los ojos sin miedo. La sala era un hervidero de tensión. Afuera los vecinos grababan con celulares, los niños lloraban y el murmullo se hacía más fuerte.

Qué vergüenza. La nuera vívora. El señor Julián siempre tuvo razón. Los policías comenzaron a sacar a Octavio esposado. Estela chillaba como fiera acorralada lanzando insultos y amenazas. Rubén se quedó inmóvil con lágrimas en los ojos, sin saber a quién seguir. Antes de salir, Octavio me escupió las palabras más duras.

Prefiero pudrirme en la cárcel que vivir bajo tu sombra, viejo. Lo miré con tristeza, no con odio. Entonces, prepárate para pudrirte, porque yo no pienso cargar con tus pecados. La puerta se cerró tras ellos. Me quedé de pie con el folder rojo en la mano mientras el silencio se imponía en la casa que alguna vez construimos en familia.

Pensé que todo había terminado hasta que el licenciado me susurró al oído. Don Julián, Estela no se va a quedar tranquila y lo que viene puede ser todavía peor. Los días después del arresto de Octavio fueron un torbellino. Los vecinos no hablaban de otra cosa la vergüenza pública de mi hijo y la furia de Estela que seguía suelta maquinando como siempre.

El LC Cárdenas me visitó una tarde. Don Julián ella intentó mover influencias. Fue a tribunales con un expediente nuevo, alegando que usted no está en sus facultades mentales. Me reí con amargura. Otra vez la misma mentira. Sí, pero esta vez el juez rechazó el trámite. Tenemos pruebas suficientes de falsificación.

Sentí alivio, pero también una certeza. Estela no iba a parar hasta destruirme. Esa misma noche la vi en mi puerta. Venía sola, despeinada, con los ojos desorbitados. Usted arruinó a mi esposo, a mis hijos. A mi vida escupió con voz rota. Todo el barrio me señala, todo el mundo me llama víbora por su culpa. Tú sola te ganaste ese nombre. Estela contesté firme.

Sacó un encendedor de su bolsa y me mostró una botella con gasolina. Si yo me hundo, usted se hunde conmigo. Esta casa no se queda en pie. Por un instante, el corazón se me detuvo. Pero antes de que pudiera reaccionar, Mateo salió corriendo del interior. “Mamá, basta!”, gritó. “Ya perdiste, no lo arrastres más”.

Estela se quedó helada. El encendedor le temblaba en la mano. Ver a su propio hijo enfrentándola fue más duro que cualquier palabra mía. Soltó la botella que rodó por el suelo y se desplomó en lágrimas. Los vecinos, alertados por los gritos, se acercaron. Entre ellos, doña Lupita, murmuró: “La justicia de Dios siempre llega a don Julián.

” La policía apareció minutos después y se llevó a Estela esposada acusada de intento de incendio y amenazas. Esta vez ya no había escapatoria. Cuando la patrulla desapareció, el barrio entero me rodeó. Algunos me dieron palmaditas en la espalda, otros me ofrecieron ayuda. Y en medio de todos, Mateo me abrazó fuerte. Abuelo, gracias por no rendirse. Lo miré con los ojos húmedos.

No me agradezcas, hijo. Lo único que hice fue defender lo que tu abuela y yo construimos con amor y trabajo. Al día siguiente firmé ante notario la cesión de una de mis casas a nombre de Mateo. No como herencia anticipada, sino como un símbolo. El futuro debía estar en manos limpias. Esa noche, solo en el porche, con un café de olla, miré el cielo despejado.

Sentí paz por primera vez en mucho tiempo. Mi esposa desde donde estuviera podía estar tranquila. No dejé que su memoria fuera pisoteada. El resto de la familia se había derrumbado bajo el peso de sus propias mentiras. Yo, en cambio, seguía de pie. Más viejo, más cansado, pero también más fuerte. “Vieja”, murmuré mirando la foto en la sala.

La batalla terminó y esta vez la ganamos juntos.