Cuando mi hijo dijo por el micrófono que yo no había dado ni una flor para su boda, sonreí y me fui en silencio. Pero al día siguiente, los 3.2 millones de euros que pensaba dejarle ya no existían.

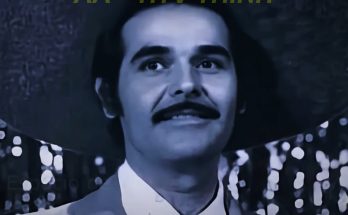

Mi nombre es Manuel Ruiz Moreno. Tengo 65 años y durante décadas construí un pequeño imperio que pensé dejaría como legado a mi único hijo. Hoy, mientras escribo estas líneas desde mi nueva casa en la costa de Málaga, puedo decir con absoluta tranquilidad que fue la mejor decisión que tomé en mi vida.

Pero para entender por qué, debo llevarte hasta aquel sábado 16 de septiembre de 2023, el día que mi mundo cambió para siempre. La boda de Diego, mi hijo de 32 años, se celebraría en el hotel Villamagna de Madrid. Durante meses había escuchado comentarios vagos sobre los preparativos, siempre de pasada, nunca con detalles.

“Todo está controlado, papá”, me decía cada vez que preguntaba si necesitaba ayuda. Joaquín se está encargando de todo. Joaquín Vega Castillo, el padre de Patricia Minuera, un empresario inmobiliario de 58 años que había tomado las riendas de la organización con la naturalidad de quien está acostumbrado a resolver problemas con dinero. Yo no ofrecí pagar la boda.

Es cierto, debo admitirlo. Después del divorcio con Isabel en 2018, mi relación con Diego se había vuelto distante, fría, casi protocolaria. Él vivía su vida de abogado exitoso. Yo manejaba mis negocios desde la sombra y nos veíamos en ocasiones esporádicas donde intercambiábamos cortesías sin profundidad.

Pensé que la boda sería una oportunidad para acercarnos, pero también pensé que mi contribución vendría después en privado de la forma que realmente importa, con el futuro asegurado. Verán, durante todos esos meses de preparativos, yo tenía mi propio plan secreto. En mi despacho de la calle Serrano guardaba dos documentos que cambiarían la vida de Diego para siempre.

Los papeles de traspaso de construcciones Ruiz SL, la empresa familiar que había construido durante 30 años y que facturaba 2.8 8 millones de euros anuales y las escrituras de un apartamento de 180 m² en pleno barrio de Salamanca, valorado en 850,000 € Mi plan era entregarle ambos documentos en la luna de miel como regalo de bodas, una sorpresa que le garantizaría estabilidad económica de por vida.

Pero hay contexto que debo explicar, porque nada de lo que pasó después se entiende sin conocer los años previos a esa fatídica noche. Durante los últimos 5 años, especialmente después del divorcio, había intentado mantener una relación cercana con Diego de maneras pequeñas pero significativas. Cuando me diagnosticaron hipertensión en marzo de 2021, le pedí que me acompañara a las consultas con el cardiólogo.

Estoy ocupado con un caso importante, papá. Ve con un taxi fue su respuesta. Cuando tuve neumonía en diciembre de 2022 y pasé 4 días ingresado en el hospital La Paz, Diego apareció una sola vez por 20 minutos mirando constantemente el móvil. Las pequeñas humillaciones se acumularon como gotas de agua que perforan la piedra cuando necesitaba ayuda con la banca online, cuando no entendía alguna aplicación del móvil, cuando simplemente quería compañía para una comida dominical. Siempre había una excusa, siempre había algo más importante.

“Papá, tienes que adaptarte a los tiempos,”, me decía con esa condescendencia que duele más que un grito. Sin embargo, cuando Joaquín Vega necesitaba algo, Diego corría. Vi como mi hijo se desvivía por complacer a su suegro, como le consultaba decisiones profesionales, como los domingos visitaba religiosamente la casa de los Vega.

Era doloroso, pero yo callaba pensando que el tiempo y mi generosidad futura arreglarían las cosas. Llegué solo a la boda ese sábado por la tarde. Isabel, mi exesosa, había llegado en el coche de su hermana. Los 200 invitados llenaban los elegantes salones del hotel, todos impecablemente vestidos, todos ajenos al drama interno que yo llevaba cargando durante años.

Diego se veía radiante con su smoking negro, Patricia preciosa en su vestido de encaje que según comentarios que escuché había costado 4500 € Durante la ceremonia observé a Joaquín en primera fila, fotogénico y orgulloso, recibiendo felicitaciones como si fuera él quien se casaba.

Yo estaba en tercera fila, sonriendo educadamente, aplaudiendo en los momentos apropiados, sintiendo esa extraña mezcla de orgullo paternal y melancolía que solo un padre divorciado puede entender. La cena transcurrió sin sobresaltos. Hablé con algunos parientes lejanos, intercambié cortesías con colegas de Diego, elogié la comida y el servicio, todo normal, todo civilizado.

En mi mente repasaba una y otra vez el discurso que daría cuando llegara el momento de los brindis. Hablaría de lo orgulloso que estaba, de los buenos deseos para la pareja y quizás mencionaría sutilmente la sorpresa que les esperaba. Pero ese momento nunca llegó para mí. Cuando Joaquín tomó el micrófono para el primer brindis, habló durante 8 minutos sobre su nuevo hijo, sobre la alegría de haber contribuido a hacer realidad este sueño de amor, sobre lo orgulloso que estaba de haber podido facilitar esta celebración perfecta. Los aplausos fueron largos y entusiastas.

Luego fue el turno de Diego y ahí fue cuando mi mundo construido durante 65 años de trabajo, sacrificio y amor paternal, se desplomó con la fuerza de un terremoto. Diego tomó el micrófono con esa sonrisa confiada que había heredado de mí en los buenos tiempos. La luz del salón iluminaba su rostro mientras 200 pares de ojos se fijaban en él esperando sus palabras.

Patricia lo miraba desde la mesa principal con adoración. Joaquín sentía orgulloso desde su asiento e Isabel sonreía con esa expresión maternal que conocía también. Yo esperaba escuchar mi nombre. Esperaba ese reconocimiento que un padre merece, aunque sea por protocolo, aunque sea por educación básica.

había criado a ese hombre, lo había formado, había pagado sus estudios de derecho en la Universidad Complutense, había estado presente en cada graduación, en cada logro importante de su vida, hasta el divorcio, por lo menos. Amigos, familia, comenzó Diego con voz clara y pausada. Hoy es el día más importante de mi vida. Patricia y yo queremos agradecer a todas las personas que han hecho posible esta celebración mágica.

Sus primeras palabras fueron para Patricia, como era natural. Habló de su amor, de los planes que tenían juntos, de la felicidad que sentía, todo hermoso, todo esperado. Luego mencionó a Isabel agradeciéndole por haberlo criado con tanto amor y dedicación. Mi exesposa se emocionó visiblemente, secándose discretamente las lágrimas.

Hasta ahí, todo normal. Yo aguardaba mi turno mentalmente preparando mi expresión de humilde agradecimiento para cuando me tocara. Pero entonces Diego giró hacia la mesa donde estaba Joaquín y su tono cambió completamente. Adquirió una calidez, una gratitud genuina que me eló la sangre. “Quiero hacer un agradecimiento muy especial a Joaquín Vega, mi suegro”, dijo elevando su copa hacia él.

un hombre que desde el primer día me recibió como a un hijo verdadero. Joaquín, sin tu generosidad, sin tu apoyo incondicional, esta celebración no habría sido posible. Has pagado cada detalle de esta fiesta perfecta, desde las flores hasta la orquesta, desde el banquete hasta los vinos más exquisitos. Los aplausos comenzaron a sonar mientras mis manos se enfriaban.

¿Hacia dónde iba este discurso? Joaquín me ha enseñado lo que significa ser un padre presente”, continuó Diego. Y cada palabra era como un puñal directo al corazón. Siempre disponible, siempre dispuesto a ayudar, siempre poniendo a la familia por delante de todo lo demás. Gracias por demostrarme que un padre puede ser también un amigo, un consejero, un verdadero soporte.

El salón entero estaba cautivado por sus palabras. Joaquín se había puesto de pie, claramente emocionado, recibiendo ovaciones como si acabara de ganar un premio. Y entonces llegó el momento que me perseguirá hasta el día de mi muerte. Diego hizo una pausa dramática. Sonrió con esa ironía cruel que solo los hijos pueden dirigir a sus padres y soltó la bomba que destrozaría nuestra relación para siempre.

Mi suegro ha pagado absolutamente todo en esta boda perfecta. Mi padre, bueno, se rió ligeramente, como si estuviera contando una anécdota divertida. Mi padre ni una flor ha dado. El silencio que siguió fue ensordecedor. 200 personas dirigieron sus miradas hacia mí instantáneamente. Algunas con pena, otras con sorpresa, unas pocas con esa curiosidad morbosa que despierta el drama familiar público. Sentí como si hubiera recibido una bofetada delante de toda España.

Diego siguió hablando, pero ya no pude escuchar más. Sus palabras se convirtieron en un zumbido lejano mientras mi mente procesaba lo que acababa de suceder. No era solo la humillación pública, aunque esa dolía profundamente. Era el desprecio absoluto, la falta de respeto total hacia todo lo que había sido como padre. ni una flor.

De verdad pensaba que mi contribución a su vida se me diría por lo que había gastado en su boda. En esos segundos eternos, mientras fingía una sonrisa y aplaudía mecánicamente, mi memoria se convirtió en una máquina implacable que reprodujo cada desplante, cada humillación pequeña que había sufrido durante años.

Recordé aquel martes de noviembre de 2022 cuando lo llamé angustiado porque no conseguía acceder a mi cuenta bancaria online y el sistema me había bloqueado. Papá, no puedo ahora. Estoy en una reunión importante. Llama al banco”, me había dicho cortante. Pasé 3 horas en el teléfono con operadores que me transferían de departamento en departamento hasta que finalmente una empleada joven tuvo la paciencia de ayudarme paso a paso.

Recordé cuando necesité que alguien me llevara a hacerme una endoscopia en mayo de 2023. El procedimiento requería sedación y necesitaba compañía para volver a casa. Papá, contrata un taxi privado. Yo tengo que preparar un caso para el martes fue su respuesta. Terminé pidiendo el favor a Sebastián, mi vecino de 78 años, que me acompañó sin chistar.

Recordé los domingos vacíos cuando lo invitaba a comer y siempre tenía excusas. Tengo que trabajar. Patricia y yo tenemos planes. Vamos a casa de Joaquín. Pero los lunes veía en Facebook las fotos de Diego en casa de los Vega, sonriente en almuerzos familiares donde había tiempo para todo.

Mientras Diego continuaba su discurso agradeciendo a todas las personas importantes de nuestras vidas, yo seguía sin ser mencionado más allá de esa frase despectiva. Era como si hubiera sido reducido a una nota al pie, un personaje secundario en la vida del hombre que había criado. La ironía era brutal. En mi oficina tenía listos los documentos que lo convertirían en millonario de la noche a la mañana.

Había planeado darle las llaves de un futuro próspero, de una seguridad económica que la mayoría de la gente solo puede soñar. Y él me acababa de reducir a ni una flor. Cuando Diego finalmente terminó su discurso, el salón estalló en aplausos. Joaquín se acercó a abrazarlo palmadas en la espalda, sonrisas de orgullo mutuo. Patricia lo besó emocionada.

Isabel aplaudía desde su mesa, aparentemente ajena al daño que su hijo acababa de infligir. Yo seguí sentado, manteniendo esa sonrisa forzada que me dolía físicamente. Algunos invitados cercanos me miraron con compasión mal disimulada. Escuché murmullos. Qué fuerte. Pobrecillo, qué manera de humillar a su padre. Diego regresó a la mesa principal sin siquiera mirarme.

No hubo gesto de reconocimiento. No hubo intento de suavizar sus palabras. Para él, aparentemente había dicho algo completamente normal y aceptable. Fue en ese momento exacto, mientras veía a mi hijo brindar alegremente con Joaquín, cuando tomé la decisión más importante de mi vida. No fue un arrebato emocional, no fue venganza ciega, fue una claridad cristalina, fría y calculada.

Si mi hijo creía que yo ni una flor había dado, entonces tendría razón para siempre. Me levanté de mi asiento con una tranquilidad que me sorprendió incluso a mí mismo. No había temblor en mis manos, no había rabia visible en mi rostro, solo una serenidad extraña, como la calma que dicen que sienten los condenados a muerte momentos antes de la ejecución.

Tal vez porque en cierto sentido algo dentro de mí había muerto esa noche. Caminé entre las mesas con pasos medidos, esquivando a los invitados que se habían levantado a bailar. La orquesta tocaba una versión suave de sabor a mí mientras las parejas se mecían en la pista. Todo seguía siendo perfecto, elegante, exactamente como Joaquín había planeado.

La fiesta continuaba su curso natural, ajena al terremoto personal que acababa de sacudir mis cimientos. Llegué hasta la mesa principal, donde Diego conversaba animadamente con Patricia y sus amigos de la universidad. Lo observé durante unos segundos. Mi hijo, el hombre que había salido de mis entrañas, que había dado sus primeros pasos agarrado a mis dedos, que había llorado en mis brazos cuando se rompió el brazo a los 7 años.

Ese mismo hombre que acababa de aniquilarme públicamente sin el menor asomo de remordimiento. Diego dije suavemente tocando su hombro. Se giró hacia mí con esa sonrisa social que reservaba para conocidos casuales. Sí, papá. Felicidades por la boda. Ha estado todo precioso.

Sus ojos mostraron una satisfacción superficial, como si mi aprobación fuera un detalle menor. Pero bienvenido. Gracias, Joaquín. Realmente se ha esmerado con todo. Por supuesto, hasta en mi felicitación necesitaba mencionar a Joaquín. “Patricia está radiante”, agregué mirando a mi nuera. Ella sonrió cortésmente, pero noté cierta incomodidad en su expresión.

Tal vez había percibido la tensión que yo intentaba ocultar. “Muchísimas gracias, Manuel”, respondió ella con educación. Al menos Patricia mantenía las formas. Me acerqué un poco más a Diego. Los invitados cercanos siguieron conversando, pero algunos discretamente prestaban atención a nuestra interacción. Sabían que algo raro había pasado con el discurso.

“Hijo,” le dije en voz baja, colocando mi mano en su hombro con firmeza. “Has dicho algo muy cierto esta noche. Tienes razón. No he dado ni una flor para tu boda. Diego me miró con cierta confusión, como si no entendiera hacia dónde iba mi comentario. Papá, yo no quise. No, no. Lo interrumpí con suavidad, manteniendo esa sonrisa que me estaba costando un esfuerzo sobrehumano.

Has sido absolutamente honesto. Y sabes qué me gusta de la honestidad? que funciona en ambas direcciones. Le di un abrazo, un abrazo largo, paternal, que él correspondió mecánicamente. Mientras lo abrazaba, susurré en su oído, “Disfruta tu noche perfecta, Diego. Ha sido exactamente lo que necesitaba escuchar.” Cuando me separé, vi un destello de inquietud en sus ojos.

Tal vez intuía que había algo más profundo en mis palabras, pero estaba demasiado inmerso en su celebración para procesarlo completamente. “Que tengas una luna de miel maravillosa”, agregué besando su frente como había hecho miles de veces cuando era niño. “Te quiero, hijo.” Sin esperar respuesta, me giré hacia Patricia, le di un beso cortés en la mejilla y le deseé toda la felicidad del mundo. Ella murmuró algo sobre esperanza de que nos viéramos pronto.

Palabras vacías de cortesía que ambos sabíamos que no significaban nada real. Después me dirigí hacia Isabel, que estaba en su mesa charlando con su hermana Carmen. Mi exesposa me recibió con esa frialdad educada que caracterizaba nuestras interacciones desde el divorcio. Me voy ya, Isabel. La ceremonia ha sido muy bonita.

Tan temprano aún es pronto”, respondió con sorpresa genuina. “Tengo cosas que hacer mañana temprano.” Mentí con naturalidad. “Cuídate mucho.” Le di un beso en la mejilla y me despedí también de Carmen, que me miró con cierta extrañeza. Probablemente había notado la tensión durante el discurso de Diego. Salí del salón sin mirar atrás.

En la recepción del hotel, el conserje me preguntó si necesitaba que llamara un taxi. “Por favor”, le respondí. Y en menos de 5 minutos estaba en el asiento trasero de un Mercedes negro dando la dirección de mi casa en el barrio de Chamberí. Durante el trayecto de 25 minutos, Madrid desfiló ante mis ojos como una película en silencio.

Las calles iluminadas, la gente disfrutando de su sábado noche, las terrazas llenas de vida. Todo seguía igual que siempre, pero yo había cambiado irrevocablemente en las últimas dos horas. El taxista, un hombre de unos 50 años con acento andaluz, intentó entablar conversación. ¿Viene de alguna celebración? De una boda, respondí lacónicamente. Ah, qué bueno, familia, mi hijo.

Enhorabuena, debe estar usted muy orgulloso. Orgulloso. Qué palabra más compleja. se había vuelto esa noche. “Sí”, mentí muy orgulloso. El resto del viaje transcurrió en silencio. Yo miraba por la ventana, pero no veía realmente las calles. Mi mente había comenzado a trabajar de manera mecánica, fría, calculadora. Era como si hubiera activado un programa interno que había estado dormido durante años, el instinto de supervivencia empresarial que me había servido para construir mi negocio desde cero.

Cuando llegué a casa, pagué al taxista y subí lentamente hasta mi apartamento en el tercer piso. El portero nocturno me saludó cordialmente. ¿Qué tal la boda, don Manuel? Perfecta, respondí. Absolutamente perfecta. Una vez dentro de mi hogar me quité el traje de ceremonia con movimientos pausados y deliberados.

Colgué la chaqueta, aflojé la corbata, me puse ropa cómoda, todo con esa extraña calma que me había invadido desde el momento de la humillación pública. Me preparé un whisky escabeche de Malta, un McAlan 18 años que guardaba para ocasiones especiales. Ironías de la vida. Esa noche merecía definitivamente una copa especial, aunque no por los motivos que había imaginado esa mañana.

Me senté en mi sillón de cuero favorito, el que había comprado cuando me mudé después del divorcio, y comencé a reflexionar con esa lucidez brutal que solo llega en los momentos más dolorosos de la vida. Diego tenía razón. no había contribuido económicamente a su boda, pero no porque fuera tacaño, no porque no me importara, no porque no tuviera los medios, no había contribuido porque había asumido erróneamente que mi rol como padre iba más allá del dinero.

Había pensado que mi presencia, mi amor, mi apoyo emocional valían tanto como los euros que Joaquín había invertido. Qué ingenuo había sido. En el mundo de Diego, aparentemente, el amor se medía en facturas pagadas, en gastos cubiertos, en inversiones tangibles. Y bajo ese criterio, Joaquín había ganado la competencia de forma aplastante.

Joaquín era el padre que Diego quería, presente con la billetera, generoso con el dinero, siempre listo para resolver problemas económicos. Yo era simplemente el padre biológico, una figura decorativa que aparecía en ceremonias familiares para completar el protocolo social. Muy bien, si esas eran las reglas del juego, yo las aceptaría completamente.

Terminé mi whisky y fui directamente a mi despacho. Encendí la lámpara del escritorio, abrí la caja fuerte que tenía empotrada detrás de un cuadro de Zorolla y saqué los dos documentos que cambiarían el curso de esta historia. Los leí una vez más, solo para asegurarme de que entendía completamente lo que estaba a punto de hacer.

En mis manos tenía el futuro económico de Diego, 3,200,000 € en valor total entre empresa y apartamento. Era hora de demostrarle que tenía razón. Su padre realmente no daba ni una flor. Los documentos estaban ahí extendidos sobre mi escritorio de Caoba, bajo la luz amarillenta de la lámpara. Dos folios que representaban décadas de trabajo, sacrificio y una planificación meticulosa que Diego jamás había sospechado.

Los toqué con las yemas de los dedos como si fueran reliquias sagradas, mientras mi mente comenzaba un viaje brutal hacia el pasado. Construcciones. Ruis Cele había comenzado en 1987 con un préstamo de 50,000 pesetas que pedía al banco tras vender el coche de Isabel. Diego tenía apenas dos años. Entonces correteaba por la casa con sus pantalones cortos mientras yo llenaba formularios en la mesa de la cocina hasta altas horas.

Isabel me preparaba café tras café, confiando ciegamente en mi visión de futuro, aunque nuestros ahorros fueran prácticamente inexistentes. Los primeros contratos fueron pequeños: reformas de baños, reparación de techos, trabajos menores que realizaba yo mismo con las herramientas que compraba de segunda mano. Diego se dormía escuchando el sonido de mi calculadora mientras hacía presupuestos y los fines de semana me acompañaba a las obras envuelto en su chaquetita azul, preguntándome para qué servía cada herramienta.

“Papá, ¿cuándo seré mayor para ayudarte?”, me preguntaba con esos ojitos curiosos mientras yo colocaba a su lejos o lijaba paredes. “Muy pronto, campeón”, le respondía acariciando su cabello. “Algún día todo esto será tuyo.” Qué inocente había sido al creer que esas promesas significaban algo para él.

La empresa creció gradualmente durante los años 90. Conseguimos contratos más grandes, reformas integrales de oficinas, construcción de chalets adosados, rehabilitación de edificios históricos. Para el año 2000 ya empleábamos a 15 personas y facturábamos más de 300,000 € anuales. Diego, entonces con 15 años presumía ante sus compañeros de instituto.

Mi padre tiene una empresa de construcción, construye casas importantes. Se sentía orgulloso de mí en aquella época, o al menos fingía estarlo. El apartamento de la calle Velázquez lo adquirí en 2015 durante la crisis inmobiliaria cuando los precios habían caído dramáticamente. Costó 480.

000 € entonces una inversión arriesgada que Isabel criticó duramente. ¿Estás loco, Manuel? ¿Para qué queremos dos pisos? Me reprochaba. Pero yo ya tenía planes. Sería el regalo de bodas para Diego cuando encontrara a la mujer de su vida. Durante 8 años conservé ese inmueble. pagando religiosamente la comunidad, el seguro, los impuestos.

Cada trimestre, cuando llegaba el recibo de Libi, pensaba en la cara de alegría que pondría Diego el día que le entregara las llaves. Papá, no puedo creerlo. Imaginaba que me diría, “Eres increíble. Más fantasías patéticas de un padre enamorado de su hijo. Cogí el segundo documento, las escrituras del apartamento.

180 m² distribuidos en cuatro habitaciones, tres baños, salón con vistas al retiro, cocina equipada con electrodomésticos de última generación. lo había reformado completamente en 2020, invirtiendo otros 120,000 € adicionales. Suelos de parqué noble, mármol de carrara en los baños, aire acondicionado por conductos, domótica integrada, todo pensado para una pareja joven que iniciaba su vida matrimonial.

Mientras revisaba los papeles, mi memoria continuó su trabajo despiadado. Recordé aquel episodio de febrero de 2021 que había marcado un antes y un después en nuestra relación, aunque entonces no lo entendí completamente. Había sufrido una arritmia durante una reunión con clientes. Nada grave, según los médicos, pero necesitaba hacerme un electrocardiograma de control.

Y el cardiólogo había insistido en que fuera acompañado por si se producía alguna complicación durante la prueba. Llamé a Diego desde el hospital. Hijo, ¿puedes venir al hospital Ramón y Cajal? Necesito que me acompañes para una prueba. ¿Qué ha pasado? ¿Es grave? Me preguntó con una preocupación que interpreté como genuina.

No creo, pero el médico dice que es mejor que venga alguien conmigo. Hubo una pausa, una pausa larga que debería haberme alertado. Papá, estoy en medio de una mediación muy complicada. No puede ir mamá contigo. Tu madre está trabajando y además ya sabes cómo se pone con los temas médicos le expliqué. Isabel siempre se había alterado mucho ante cualquier problema de salud familiar.

Mira, papá, llama a un taxi o pide a algún amigo. Yo de verdad no puedo salir ahora. Este caso me ha costado meses conseguirlo. Colgó después de prometerme que me llamaría en cuanto terminara. Nunca llamó. Terminé pidiendo a Sebastián, mi vecino jubilado, que me acompañara. Un hombre de 78 años tuvo que hacer de hijo porque el mío estaba ocupado con cosas más importantes.

Pero lo que realmente me dolió fue descubrir tres días después una foto en el Instagram de Patricia. Diego aparecía sonriente en un restaurante elegante brindando con una copa de champán. El pie de foto decía celebrando el éxito de mi abogado favorito. La fecha de la publicación coincidía exactamente con el día de mi electrocardiograma.

No había tenido una mediación importante. Había tenido una cena de celebración con su novia. Había mentido descaradamente para evitar acompañar a su padre a una prueba médica. Seguí leyendo los documentos mientras más recuerdos dolorosos emergían como demonios del pasado. El día que necesité ayuda para configurar mi nuevo smartphone y Diego me respondió, “Papá, YouTube está lleno de tutoriales. Aprende como todo el mundo.

El día que quise invitarlo a almorzar para su cumpleaños y me dijo que ya tenía planes con la familia de Patricia. El día que intenté explicarle un problema con Hacienda y me cortó, “Contrata a un asesor fiscal. Yo no me dedico a eso.” Pero el contraste más brutal lo descubrí por casualidad un domingo de marzo de 2023.

Había ido al Corte Inglés de Goya para comprar una camisa y vi a Diego cargando bolsas de compras junto a Joaquín. Se reían animadamente mientras subían las escaleras mecánicas. Joaquín llevaba una bolsa del Corte Inglés que parecía pesada. Diego, otra de Sara Home. Lo seguí discretamente, sintiéndome ridículo, pero incapaz de resistir la curiosidad. Los vi entrar juntos en la sección de electrónicos.

Joaquín señalaba una televisión de 55 pulgadas mientras Diego asentía entusiasmado. Escuché fragmentos de su conversación. Para el salón nuevo quedará perfecta, decía Joaquín. No sabes cuánto te lo agradezco”, respondía Diego. Joaquín estaba comprándole una televisión que costaba más de 1000 € Mi hijo lo trataba con la deferencia y gratitud que yo nunca había recibido, ni siquiera cuando le regalé su primer coche para la universidad.

Ese día entendí que había perdido a mi hijo mucho antes de darse cuenta. Joaquín había ocupado mi lugar no solo como figura paterna, sino como proveedor, como referente, como el hombre al que Diego acudía cuando necesitaba algo. Yo me había convertido en el padre biológico, el que aparecía en las fotos familiares por protocolo, el que recibía llamadas de cumpleaños de 2 minutos y visitas navideñas de cortesía.

Volví al presente, a mi despacho silencioso, a los documentos que tenía ante mí. Eran las 2:47 de la madrugada, según el reloj de la pared. Diego y Patricia probablemente estarían bailando los últimos temas de la noche, despidiendo a los invitados, recibiendo felicitaciones finales. Joaquín se habría llevado todos los elogios. Qué fiesta tan perfecta.

Has organizado todo impecablemente. Eres un suegro maravilloso y yo habría quedado como el tacaño que ni una flor dio. Perfecto. Era hora de que esa percepción se convirtiera en realidad permanente. Guardé los documentos en el sobre Manila, donde los tenía organizados y lo coloqué en el centro exacto del escritorio.

Mañana comenzaría la fase más importante de mi plan, demostrarle a Diego que había estado absolutamente en lo cierto. Su padre realmente no daba nada y nunca más lo haría. Desperté el domingo 17 de septiembre a las 6:30 de la mañana con una claridad mental que no había experimentado en años.

No había rastro de la pesadez emocional que esperaba sentir después de una noche tan devastadora. Era como si mi cerebro hubiera procesado toda la información durante el sueño y hubiera llegado a conclusiones definitivas. Me preparé un café cargado y me senté en la terraza de mi apartamento contemplando Madrid bajo la luz dorada del amanecer. La ciudad despertaba lentamente. Algunos madrugadores hacían ejercicio en el parque cercano.

Los kioscos comenzaban a abrir. El tráfico era aún escaso. Todo normal, todo predecible. Igual que había sido mi relación con Diego durante años, predeciblemente dolorosa. Saqué mi agenda y comencé a hacer una lista meticulosa. No era un plan de venganza, como algunos podrían pensar. Era un plan de coherencia.

Si Diego consideraba que su padre ni una flor daba, entonces su padre sería exactamente eso, alguien que no da nada jamás a nadie, especialmente a él. El primer nombre que anoté fue Roberto Navarro Pérez, mi abogado de confianza desde hacía 15 años. Roberto me había ayudado con el divorcio. Había redactado todos los contratos importantes de la empresa.

Conocía cada detalle de mi patrimonio. Si alguien podía ejecutar mi plan de manera impecable, era él. El segundo nombre fue Carlos Mendoza Ruiz, mi contacto en la inmobiliaria Soevis. Carlos había vendido propiedades de lujo para varios de mis clientes adinerados. Tenía experiencia con transacciones complejas y, más importante, discreción absoluta.

El apartamento de Velázquez necesitaría un comprador que pagara al contado y cerrara la operación rápidamente. El tercer nombre me costó más trabajo escribirlo. Fernando Castañeda López, presidente de inversiones Mediterráneo C. Un grupo empresarial catalán que llevaba 2 años insistiendo en comprar construcciones Ruiz.

Fernando me había hecho ofertas generosas cada 6 meses, siempre rebatidas cortésmente, porque yo tenía otros planes para la empresa, planes que incluían un heredero natural llamado Diego. Esos planes habían muerto la noche anterior a las 22:34, hora exacta en que mi hijo pronunció esas palabras devastadoras. Revisé los contactos de mi móvil hasta encontrar el número de Fernando. Era demasiado temprano para llamar, pero sabía que era madrugador.

A las 8:15 marqué su número. Manuel, qué sorpresa tan agradable, contestó con esa energía característica de los empresarios catalanes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal la boda de tu hijo? Perfecta, Fernando. Absolutamente perfecta. Respondí con ironía que él no pudo captar. Te llamo porque he estado reflexionando sobre nuestras conversaciones anteriores.

Hubo un silencio expectante al otro lado de la línea. Fernando era demasiado experimentado para mostrar emoción prematura, pero presentía que algo importante estaba por llegar. ¿En qué sentido, Manuel? Tu última oferta por construcciones, Ruiz, ¿sigue vigente? Por supuesto. De hecho, podríamos mejorarla dependiendo de varios factores. ¿Estás considerando seriamente vender? Muy seriamente.

¿Cuándo podríamos reunirnos para hablar detalles? Fernando no pudo ocultar su entusiasmo. ¿Te parece? Mañana lunes puedo volar a Madrid sin problema. Perfecto. En mi oficina a las 10000. Allí estaré, Manuel. Me alegra mucho que hayas tomado esta decisión. Será una gran adquisición para nosotros. Colgé sintiendo una extraña mezcla de liberación y melancolía.

Acababa de dar el primer paso para desmantelar todo lo que había construido pensando en Diego. Era doloroso, pero también purificador, como limpiar una herida infectada. La segunda llamada fue a Roberto Navarro. Su secretaria me informó que estaba de fin de semana en su casa de campo, pero que podía localizarlo para urgencias. Le dije que era urgente. Manuel, todo bien.

No es habitual que llames los domingos, me dijo Roberto cuando al fin contestó. Necesito verte mañana temprano. Tengo que preparar varios documentos importantes relacionado con algún problema legal. Todo lo contrario. Voy a vender la empresa y el apartamento de Velázquez. Necesito que prepares toda la documentación. Roberto guardó silencio durante varios segundos. Conocía mis planes respecto a Diego.

Sabía lo importante que era para mí dejarle un patrimonio sólido. Manuel, ¿estás seguro? Es una decisión muy importante. Tal vez deberías pensarlo unos días más. Llevo pensándolo toda la vida, Roberto. Ya no hay marcha atrás. Muy bien. Nos vemos mañana a las 9. Prepararé todo lo necesario. La tercera llamada fue la más delicada. Carlos Mendoza respondió al segundo tono como siempre.

Don Manuel, cuánto tiempo sin saber de usted. Carlos, necesito que pongas en venta el apartamento de Velázquez inmediatamente. El de 180 m, el que reformó hace 3 años. Exactamente ese. Pero si ese apartamento era para su hijo, ya no. Carlos tenía la experiencia suficiente para no hacer preguntas incómodas. Entiendo.

¿Qué precio tiene en mente? El de mercado, pero quiero un comprador serio que cierre rápido. Preferiblemente inversor extranjero que pague al contado. Sin problema. Tengo varios clientes que podrían estar interesados. ¿Cuándo puedo hacer las fotos y preparar el dossier? Mañana por la tarde, si es posible. Perfecto.

Le envío un técnico a las 16:00. Cuando terminé las llamadas eran las 9:30 de la mañana. Diego y Patricia probablemente seguían durmiendo después de su noche de bodas, ajenos al terremoto que se estaba gestando en la vida que creían tener planificada. Me vestí con ropa deportiva y salí a caminar por el retiro. Necesitaba moverme, pensar, procesar lo que estaba haciendo.

Durante dos horas recorrí los senderos del parque observando familias que disfrutaban del domingo, parejas jóvenes que paseaban tomadas de la mano, padres que empujaban carritos de bebé. Todas esas escenas familiares que había imaginado vivir con Diego cuando fuera abuelo, planes que ahora sabía que eran completamente irreales.

¿Cómo iba a ser abuelo de alguien que consideraba que yo ni una flor daba? ¿Qué papel tendría en la vida de esos futuros nietos? El del abuelo pobre que aparece con regalos baratos mientras el abuelo Joaquín los colma de caprichos caros. No, esa película ya la había visto y no me gustaba el final. Cerca del mediodía, mientras tomaba un café en la terraza del café del retiro, sonó mi teléfono.

Era un número que no reconocía. Don Manuel Ruiz. Sí, soy yo. Soy periodista de la sección de sociedad del diario ABC. Estuvimos ayer en la boda de su hijo. Queremos hacer un reportaje sobre la celebración. ¿Podríamos hacerle algunas preguntas? Mi sangre se eló. Un periodista había estado en la boda, había escuchado el discurso de Diego, posiblemente había notado mi salida temprana.

¿Qué tipo de reportaje? Una crónica social sobre bodas elegantes madrileñas. Fue una celebración muy bonita. No tengo nada que declarar, respondí secamente. Solo queríamos saber su opinión sobre la fiesta, alguna anécdota emotiva. Le repito que no tengo declaraciones. Buenos días. Colgé sintiendo una nueva ola de humillación. Un periodista había presenciado mi degradación pública.

Posiblemente habría otros invitados que comentarían la anécdota en sus círculos sociales. ¿Te enteraste de lo que pasó en la boda de los Ruis? El novio humilló a su padre delante de todo el mundo. Mi nombre se convertiría en comidilla de salones, en ejemplo de la ingratitud filial, en motivo de lástima social. No, eso no iba a suceder. Regresé a casa y me encerré en mi despacho. Era hora de acelerar todos los procesos.

Llamé de nuevo a Fernando Castañeda. Fernando, sobre nuestra reunión de mañana, ¿podrías traer una oferta formal por escrito? Me gustaría cerrar la operación lo antes posible. Por supuesto, Manuel. ¿Hay alguna urgencia particular? Digamos que han cambiado mis prioridades vitales. Entiendo perfectamente. A nuestra edad, el tiempo es oro. No tenía idea de cuánta razón tenía.

Esa noche, mientras Diego y Patricia disfrutaban de su primera noche como matrimonio, yo terminé de planificar la destrucción sistemática de todos sus sueños económicos. Era justicia poética. Él había destruido mis sueños paternales en público. Yo destruiría sus expectativas materiales en privado. La diferencia era que yo tenía el poder real para hacerlo.

El lunes 18 de septiembre amaneció gris y lluvioso, como si el propio cielo reflejara la transformación que estaba a punto de ejecutar. A las 7:30 ya estaba duchado, afeitado y vestido con mi mejor traje azul marino. Tenía citas que cambiarían mi vida para siempre y quería causar la mejor impresión posible en los que serían los últimos actos de mi carrera empresarial.

Roberto Navarro llegó puntual a las 9 a mi oficina de la calle Serrano, cargado con su maletín de cuero marrón y una expresión de preocupación mal disimulada. Durante 15 años había sido mi consejero legal, pero también algo parecido a un amigo. Conocía mi obsesión por dejarle un imperio a Diego. Manuel, antes de empezar con los papeles, puedo preguntarte qué ha pasado. Ayer sonabas diferente.

Me serví un café de la máquina que tenía en la oficina y le ofrecí otro. Roberto, ¿tú tienes hijos? Dos, Ana de 25 y Marcos de 22. ¿Alguna vez te han humillado públicamente? Roberto frunció el seño, claramente incómodo con la dirección de la conversación. No entiendo. Es simple.

Alguna vez han dicho delante de extraños que tú no vales nada como padre. Manuel, no sé qué ha ocurrido, pero tal vez sea un malentendido. No hay malentendidos, Roberto. Saqué mi móvil y busqué un video que había grabado uno de los invitados y subido a Instagram. Se oía claramente la voz de Diego. Mi suegro ha pagado absolutamente todo en esta boda perfecta. Mi padre, bueno, mi padre, ni una flor ha dado.

Roberto escuchó el audio dos veces, su expresión cambiando gradualmente de confusión a comprensión y, finalmente, a indignación. Dios mío, Manuel, lo siento mucho. No necesito lástima, Roberto. Necesito documentos de venta. ¿Los has preparado? Roberto abrió su maletín y extrajo una gruesa carpeta azul. Todo está aquí. Contratos de compraventa tanto para la empresa como para el inmueble.

Pero debo insistir en que te tomes más tiempo para pensarlo. Estas decisiones son irreversibles. Exactamente por eso las estoy tomando. Quiero que sean irreversibles. Revisamos cada cláusula, cada detalle legal. La venta de construcciones Ruiz SL a inversiones Mediterráneo sería por 2.

8 millones de euros pagaderos al contado mediante transferencia bancaria dentro de las 72 horas posteriores a la firma. El apartamento saldría al mercado con un precio de 950,000 € pero Carlos había sugerido que podríamos conseguir hasta 980,000 si encontrábamos el comprador adecuado. A las 10 en punto, Fernando Castañeda apareció en mi oficina acompañado de dos asesores financieros.

Era un hombre de 52 años, bronceado, con el aspecto próspero de quien ha tenido éxito en los negocios desde joven. Sus ojos brillaron cuando vio los documentos extendidos sobre mi mesa. “Manuel, me alegra enormemente que hayas decidido dar este paso”, dijo mientras estrechaba mi mano con firmeza. “Construcciones ruiz encaja perfectamente en nuestro plan de expansión hacia Madrid.

” Las negociaciones fueron sorprendentemente fluidas. Fernando había venido preparado para cerrar el trato inmediatamente. Su oferta final fue de 2.85 millones de euros, 50,000 más de lo que habíamos acordado por teléfono. Es una empresa sólida con una reputación impecable, explicó Fernando mientras sus asesores revisaban los balances financieros.

Tus empleados son leales, tus clientes satisfechos, tu cartera de proyectos futuros está bien planificada. Es exactamente lo que buscábamos. Ironías de la vida. Fernando valoraba mi empresa más que mi propio hijo. ¿Cuándo podrían hacerse efectivo el pago?, pregunté. Mañana martes por la mañana tendríamos el dinero en tu cuenta. Nuestro banco ya tiene preaprobada la operación. Perfecto, Roberto.

¿Podemos firmar ahora? Roberto me miró una última vez con expresión suplicante. Manuel, ¿estás completamente seguro? Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Firmé los documentos con la misma tranquilidad con que había firmado miles de contratos a lo largo de mi carrera. Cada rúbrica era una liberación, cada sello un paso hacia la nueva vida que había decidido construir.

Fernando y sus asesores se marcharon a las 11:30, eufóricos con su adquisición. Roberto se quedó unos minutos más organizando los papeles y programando las gestiones finales. ¿Qué vas a hacer con todo ese dinero?, me preguntó mientras cerraba su maletín. Vivir por primera vez en años. Simplemente vivir. A las 120 llegó Carlos Mendoza con un fotógrafo profesional y una arquitecta especializada en tasaciones.

Recorrieron cada rincón del apartamento de Velázquez tomando fotografías desde todos los ángulos posibles. “Es una propiedad excepcional”, comentó la arquitecta mientras medía la terraza. La ubicación es inmejorante, la reforma está impecable, las calidades son de lujo. No tendremos problemas para venderla rápidamente. Carlos había traído también algunas ofertas preliminares.

Ya tengo tres clientes interesados solo por la descripción que les di por teléfono. Uno de ellos es un empresario ruso que quiere algo en el centro de Madrid para su hija, que estudia en IA Business School. estaría dispuesto a pagar 975,000 € sin regatear si el inmueble le gusta. ¿Cuándo puede verlo? Mañana por la tarde, si te parece bien.

Perfecto, cuanto antes, mejor. Mientras el equipo de Carlos trabajaba, yo me senté en el balcón del apartamento contemplando las vistas al retiro que Diego nunca disfrutaría. Había imaginado tantas veces la cara de felicidad que pondría cuando le entregara las llaves. Papá, no puedo creerlo.

Es increíble, le había oído decir en mis fantasías paternales. Ahora esas fantasías se habían convertido en pesadillas donde escuchaba una y otra vez, “Mi padre ni una flor ha dado.” A las 14:30, cuando Carlos y su equipo se marcharon, me quedé solo en el apartamento vacío. Caminé por las habitaciones que había decorado pensando en la felicidad de Diego y Patricia.

El dormitorio principal con vistas panorámicas, el despacho donde Diego podría trabajar desde casa, la cocina americana perfecta para una pareja joven, todo perdido por una frase cruel pronunciada delante de 200 personas. Cerré el apartamento y regresé a mi oficina. Tenía que informar a mis empleados sobre la venta. Sería doloroso, pero necesario.

Muchos de ellos llevaban años trabajando conmigo. Algunos, desde los inicios de la empresa. Habían confiado en la estabilidad de construcciones Ruiz. En mi palabra, en mi liderazgo. Convoqué una reunión urgente para las 1600. Los 15 empleados se reunieron en la sala de conferencias con expresiones preocupadas. Era inusual que los citara a todos sin previo aviso.

Amigos, comencé. Os he reunido para comunicaros una decisión importante. He vendido construcciones ruiz a un grupo empresarial catalán muy sólido. El silencio fue total. Algunas caras mostraron sorpresa, otras preocupación, unas pocas resignación. ¿Esto significa que nos quedamos sin trabajo?, preguntó Álvaro, mi capataz más veterano. Todo lo contrario.

Los nuevos propietarios quieren mantener toda la plantilla. De hecho, van a ampliar la empresa y crear nuevos puestos. Vuestros empleos están garantizados. Pero, don Manuel, intervino Carmen, la administrativa, ¿por qué ha tomado esta decisión? Pensábamos que la empresa se la dejaría a Diego.

La pregunta que todos tenían en mente y que nadie se atrevía a hacer. Los planes cambian. respondí simplemente. A veces la vida te enseña que tus prioridades estaban equivocadas. Expliqué los detalles del traspaso, las fechas, los nuevos contactos. Fernando había prometido venir el jueves para conocer personalmente a todo el equipo y explicar sus planes de futuro.

Cuando terminó la reunión, varios empleados se acercaron individualmente para agradecerme los años de trabajo conjunto. Algunos, los más antiguos, tenían lágrimas en los ojos. habían sido más leales a la empresa que mi propio hijo. A las 18, solo en mi oficina hice balance de la jornada. En un solo día había desmontado el trabajo de toda una vida.

Mañana tendría casi 3 millones de euros en el banco y ninguna responsabilidad empresarial. Era extraño sentirse tan libre y tan vacío. Al mismo tiempo. Cogí mi móvil para comprobar si Diego había intentado contactar conmigo. Ninguna llamada. ningún mensaje. Seguía en su burbuja de felicidad matrimonial, ajeno a que su futuro económico se estaba desvaneciendo a cada hora que pasaba. Pronto lo sabría.

Muy pronto, el martes 19 de septiembre comenzó para Diego como cualquier otro día laboral, sin saber que sería el último de su vida en que se sentiría económicamente seguro. Se levantó a las 7:30 en su apartamento de alquiler en Malasaña. Se duchó cantando mientras Patricia preparaba el desayuno y se vistió con la satisfacción de un hombre que acababa de casarse y tenía el mundo a sus pies.

Durante el trayecto en metro hacia la oficina de construcciones Ruiz en la calle Serrano, Diego revisaba en su móvil las fotografías de la boda que los invitados habían ido subiendo a Instagram. Sonreía al verse en cada imagen, elegante en su smoking, radiante junto a Patricia, rodeado de familiares y amigos. La fiesta había sido perfecta, exactamente como Joaquín había prometido.

Llegó a la oficina a las 9:15, saludó cordialmente a Carmen en recepción y se dirigió hacia su despacho en la segunda planta. Desde que terminó sus estudios de derecho, había trabajado allí como asesor jurídico de la empresa, encargándose de contratos, licencias y temas legales. No era exactamente su pasión, pero el sueldo era generoso y sabía que algún día todo aquello sería suyo. Su plan de vida estaba perfectamente diseñado.

Trabajar en la empresa familiar hasta que su padre decidiera jubilarse, heredar el negocio, expandirlo con ideas modernas. y convertirse en un empresario exitoso sin el esfuerzo de empezar desde cero. Patricia compartía esa visión de futuro.

De hecho, habían hablado de remodelar las oficinas una vez que Diego tomara el control, pero cuando llegó al segundo piso, se encontró con una escena que no entendía. Había tres hombres en trajes caros midiendo las oficinas con cintas métricas. Uno de ellos llevaba una tableta donde anotaba dimensiones, otro fotografiaba cada rincón, el tercero hablaba por teléfono en catalán.

Carmen no estaba en su puesto habitual y tampoco veía a ninguno de sus compañeros de trabajo. Disculpen. Se dirigió al hombre de la tableta. ¿Qué están haciendo aquí? Buenos días. Somos de inversiones Mediterráneo. Estamos realizando el inventario inicial de las instalaciones. Diego frunció el seño. Inventario. ¿Para qué? Para la transición. Usted es empleado de construcciones Ruiz. Soy Diego Ruiz, hijo del propietario. Qué transición.

Los tres hombres intercambiaron miradas incómodas. El que parecía más veterano, dejó su trabajo y se acercó a Diego con expresión seria. Señor Ruiz, tal vez debería hablar con su padre. Nosotros solo estamos cumpliendo órdenes de nuestros superiores.

¿Qué órdenes? ¿De qué están hablando? La empresa fue adquirida ayer por nuestro grupo empresarial. Hoy comenzamos la evaluación para el traspaso definitivo. Diego sintió como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. Eso es imposible. Mi padre no vendería la empresa sin consultármelo.

Señor, entendemos que puede ser una sorpresa, pero todos los documentos están en regla. La operación se formalizó ayer por la mañana. Diego sacó su móvil con manos temblorosas y marcó el número de Carmen. Contestó al tercer tono. Carmen, ¿dónde estás? Hay gente extraña en la oficina. Diego, ¿no te ha llamado tu padre? Ayer nos reunió a todos para comunicarnos la venta. Hoy estamos en casa esperando instrucciones de los nuevos propietarios.

La venta. ¿Qué venta? Diego, tu padre vendió construcciones ruiz. Pensé que lo sabías. Diego colgó sin despedirse. Sus piernas comenzaron a temblar. Intentó llamar a su padre, pero saltó el buzón de voz. lo intentó cinco veces más con el mismo resultado.

Salió corriendo de la oficina ignorando las miradas curiosas de los hombres de inversiones Mediterráneo. En el metro de vuelta a casa, intentó procesar lo que estaba sucediendo. Su padre no podía haber vendido la empresa. Era imposible. Toda su vida había escuchado. Algún día esto será tuyo, hijo. Era la base de todos sus planes futuros. llegó a su apartamento jadeando.

Patricia estaba en la cocina preparando algo para almorzar, aún con la tranquilidad de una recién casada que planifica su nueva vida. Amor, ¿qué haces aquí tan temprano? ¿No tenías reuniones toda la mañana? Patricia, necesito que me acompañes a un sitio. ¿A dónde? ¿Qué pasa? Estás muy pálido al apartamento de Velázquez ahora mismo.

Patricia no entendía la urgencia, pero se puso los zapatos y la chaqueta sin hacer más preguntas. Durante el trayecto en taxi, Diego intentó explicarle lo que había descubierto, aunque él mismo no terminaba de comprenderlo. “Tu padre no haría eso”, le decía Patricia intentando tranquilizarlo. “Seguramente es un malentendido.

Tal vez está negociando alguna sociedad o algo así.” Cuando llegaron al edificio de la calle Velázquez, Diego buscó las llaves en todos sus bolsillos antes de recordar que las tenía guardadas en casa. Su padre nunca le había dado oficialmente las llaves del apartamento, pero él sabía dónde se guardaba la copia de seguridad.

En una caja magnética bajo el contador eléctrico del portal. Subieron hasta la quinta planta en un silencio tenso. Diego sentía el corazón latiendo con violencia mientras introducía la llave en la cerradura. Abrió la puerta y se encontró con una escena que terminó de confirmar sus peores sospechas.

El apartamento estaba vacío de muebles personales, pero lleno de carteles inmobiliarios. “Se vende,”, decían en varios idiomas. Había folletos publicitarios esparcidos sobre la encimera de la cocina. Fotografías profesionales pegadas en las paredes e incluso un cartel luminoso en el balcón visible desde la calle. Patricia recogió uno de los folletos. Apartamento de lujo en el barrio de Salamanca. 180 m pitamers.

Totalmente reformado. Vistas al retiro. Precio 975,000 €. Este era nuestro regalo de boda, murmuró Diego. Más para sí mismo que para Patricia. Mi padre me había prometido que sería nuestro cuando nos casáramos. Patricia comenzó a caminar por las habitaciones vacías, leyendo los carteles publicitarios, procesando lentamente la magnitud de lo que estaba viendo.

Diego, ¿cuándo te prometió tu padre este apartamento? Hace años. Desde que lo compró, siempre me decía que sería para mi boda. ¿Y cuándo fue la última vez que te lo confirmó? Diego tuvo que pensar. No lo sé hace tiempo, pero siempre hablaba de ello como algo seguro. Patricia se sentó en el suelo del salón vacío con el folleto inmobiliario en las manos.

Su expresión había cambiado de confusión a algo parecido al pánico. Diego, ¿qué ha pasado? ¿Por qué tu padre está vendiendo todo? No lo sé. No entiendo nada. Diego intentó llamar a su padre otra vez, pero seguía sin contestar. Luego probó a llamar a Isabel, su madre. Mamá, necesito hablar contigo urgentemente.

Diego, hijo, ¿qué ocurre? Suenas alterado. ¿Sabías que papá ha vendido la empresa? Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. ¿Qué? La empresa la ha vendido a una compañía catalana y también está vendiendo el apartamento que me había prometido. Diego, eso es imposible.

Tu padre lleva toda la vida diciendo que la empresa sería tuya. Pues ya no. He estado en la oficina y hay gente nueva midiendo todo. El apartamento está lleno de carteles de venta. Isabel guardó silencio durante varios segundos. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba preocupada. “¿Has hablado con él?” “No contesta al teléfono.” “Diego, tiene que haber una explicación.

Tu padre no haría esto sin una razón muy poderosa. ¿Qué razón podría tener?” Isabel suspiró profundamente. “Hijo, ¿pasó algo en la boda? ¿Algún malentendido? Diego recordó vagamente su discurso de agradecimiento, pero no veía nada problemático en ello. Había agradecido a Joaquín por organizar la fiesta. Había mencionado que su padre no había contribuido económicamente.

Todo cierto, todo normal. No, mamá, todo fue perfecto. Entonces, debe haber otra explicación. Dame un poco de tiempo para localizarlo. Diego colgó y se sentó junto a Patricia en el suelo del apartamento vacío. A través de los ventanales, Madrid se extendía ante ellos como una promesa que acababa de convertirse en espejismo.

Patricia, si mi padre ha vendido todo, no tenemos nada. Mi trabajo era en la empresa familiar. Este apartamento era nuestro regalo de boda. Todo mi futuro estaba basado en eso. Patricia lo abrazó, pero Diego pudo sentir su tensión. Ella también había construido sus expectativas sobre la estabilidad económica que suponía casarse con el heredero de una empresa próspera.

“Tiene que haber una explicación”, susurró Patricia, aunque su voz no sonaba muy convencida. Diego miró su móvil. 27 llamadas perdidas a su padre en las últimas 2 horas. y ni una sola respuesta. Cuando mi teléfono comenzó a sonar insistentemente ese martes por la mañana, yo estaba en una terraza del Café Jijón disfrutando de un cortado y leyendo El país.

Había silenciado las notificaciones la noche anterior. Necesitaba un descanso mental después de dos días intensos, desmontando mi vida empresarial. Ver el nombre Diego aparecer en la pantalla una y otra vez me produjo una satisfacción extraña, casi perversa. Había esperado este momento desde que firmé los papeles con Fernando Castañeda.

Sabía que tarde o temprano mi hijo descubriría que su futuro dorado se había evaporado. Lo que no había calculado era la intensidad de su desesperación. En dos horas había intentado contactarme 27 veces. Durante las primeras 15 llamadas, simplemente observé como la pantalla se iluminaba y se apagaba. Era hipnótico, casi terapéutico.

Cada llamada rechazada era un pequeño acto de justicia, una respuesta diferida a años de desplantes y humillaciones. Estoy ocupado”, le había dicho yo ahora, sin decírselo. Cerca del mediodía, decidí que había llegado el momento. Diego necesitaba aprender la lección completa y para eso tenía que escuchar mi voz. Contesté al teléfono con la tranquilidad de quien tiene todo el poder en sus manos. Sí, papá, por fin.

He estado intentando llamarte toda la mañana. La voz de Diego sonaba quebrada al borde del pánico. Lo sé. He visto las llamadas. ¿Por qué no contestabas? Estaba ocupado. ¿Qué necesitas? Hubo un silencio desconcertado al otro lado de la línea. Diego claramente no esperaba esa frialdad en mi tono.

Papá, ¿qué está pasando? He estado en la empresa y hay gente extraña diciendo que la has vendido. Es correcto. La vendí que la vendiste por qué no me lo dijiste para qué tú mismo dijiste el sábado que yo no doy nada. ¿Para qué iba a consultarte sobre algo que según tus propias palabras no te incumbe? Papá, yo no quise decir dijiste exactamente lo que querías decir, Diego, delante de 200 personas.

Mi padre ni una flor ha dado, ¿recuerdas? El silencio que siguió fue largo y pesado. Pude escuchar su respiración agitada, el sonido de fondo que indicaba que no estaba solo. Papá, estaba nervioso. Era mi noche de boda y era la noche en que decidiste humillarme públicamente. Las consecuencias de nuestros actos, hijo.

Algo que deberías haber aprendido hace años. Pero la empresa era mía. Siempre me habías dicho que sería mía. era tuya mientras yo considerara que merecías heredarla. Tus palabras del sábado me demostraron lo equivocado que estaba. Escuché eszos al fondo. Patricia probablemente estaba llorando al entender la magnitud de lo que habían perdido.

Papá, por favor, tiene que haber una solución. ¿Podemos deshacer la venta? No, Diego, no podemos. Los contratos están firmados. El dinero transferido es irreversible, igual que las palabras que pronunciaste por el micrófono. Era solo una frase. No puede ser que por una frase pierdas todo. Una sola frase. Diego. Esa frase fue el resumen perfecto de cómo me has tratado durante años.

Cuando tuve pneumonía y necesitaba compañía, tú estabas ocupado. Cuando necesité ayuda con el banco, tú estabas ocupado. Cuando quería almorzar contigo los domingos, tú tenías planes con la familia de Patricia, papá. Pero cuando Joaquín te llamaba, tú corrías. Cuando él necesitaba algo, tú aparecías.

Él se ganó tu respeto y gratitud en 6 meses. Yo no pude conseguirlo en 32 años. Eso no es cierto. No. Entonces, explícame por qué en tu discurso de boda elogiaste a Joaquín durante 5 minutos y me mencionaste solo para decir que yo no había contribuido con nada. Diego comenzó a llorar abiertamente.

Eran soyosos de un hombre adulto que acababa de entender que había perdido su futuro por su propia estupidez. Papá, perdóname. No sabía lo que decía. Estaba emocionado. Quería agradecer a Joaquín. Y estás en tu derecho. Joaquín se merece tu gratitud. Pagó tu boda. Te trata como al hijo que nunca tuvo. Yo simplemente acepté el rol que tú me asignaste. El padre que no da nada. Pero yo te quiero.

Eres mi padre. ¿Me quieres de verdad, Diego? Por supuesto que sí. Entonces dime, ¿cuándo fue la última vez que me visitaste sin necesitar algo? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba mi salud? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a comer porque querías pasar tiempo conmigo? Diego guardó silencio.

Ambos sabíamos que no podía responder esas preguntas y el apartamento de Velázquez preguntó con voz quebrada. también en venta. De hecho, hay un comprador interesado que viene esta tarde. Ese apartamento era mi regalo de boda. Era tu regalo de boda cuando yo creía que merecías recibirlo. Tu comportamiento del sábado me demostró que estaba equivocado. Papá, por favor, Patricia está aquí conmigo.

Está llorando. Vuestros planes, vuestros planes estaban basados en mi generosidad, Diego, y tú mismo dijiste que yo no soy generoso, que no doy ni una flor. Ahora simplemente estoy siendo coherente con tu evaluación. No puede ser que seas tan cruel. ¿Cuel? ¿Te parece cruel que un padre dé exactamente lo que su hijo dice que da? Tú dijiste la verdad. Yo no di nada para tu boda.

Ahora no daré nada para tu futuro. Es simple coherencia. Papá, te lo suplico, Diego. Durante años te supliqué a ti. Te supliqué tiempo, atención, respeto mínimo. Y tú siempre estabas ocupado. Ahora soy yo el que está ocupado. Ocupado con qué? Con vivir mi vida, con disfrutar del dinero que pensaba dejarte, con planificar viajes que siempre pospuse por trabajar para tu futuro. Un futuro que tú mismo destruiste con tus palabras.

Mamá dice que esto es una locura. Tu madre no estaba en esa boda. No escuchó como su hijo humilló a su padre delante de 200 personas. Isabel puede opinar lo que quiera, pero las decisiones sobre mi dinero las tomo yo. Diego sollyosaba incontrolablemente ahora. Papá, dame una oportunidad.

¿Podemos arreglar esto? ¿Cómo? deshaciendo tu discurso, borrando años de desprecios, convenciendo a 200 invitados de que no escucharon lo que escucharon. Podemos intentar, no, Diego, no podemos. Algunas cosas no tienen marcha atrás. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mi trabajo era en tu empresa. Mi futuro dependía del apartamento. Harás lo que hace todo el mundo.

Trabajar, esforzarte, construir tu propio camino, como hice yo cuando tenía tu edad. Pero yo no tengo experiencia empresarial. Tienes un título de abogado por la Universidad Complutense, tienes 32 años, tienes una esposa que también trabaja. Sois dos profesionales jóvenes. Podréis salir adelante perfectamente, sin dinero, sin apartamento, sin empresa, exactamente como empecé yo.

Y mírame, conseguí crear un imperio. Claro que después descubrí que a mi heredero le daba igual ese imperio, que lo consideraba tan poco valioso que públicamente declaró que yo ni una flor daba. Papá, por última vez te pido perdón. Te perdono, Diego. Te perdono completamente, pero perdonar no significa olvidar las consecuencias.

Aprendiste que las palabras tienen poder, ahora aprenderás que también tienen precio. Y si demostramos que hemos cambiado, si empezamos de nuevo, Diego, tienes 32 años. Si a esta edad no has aprendido a respetar a tu padre, no vas a aprenderlo ahora que necesitas su dinero. El respeto por necesidad no es respeto real. Entonces, esto se acabó. Esto se acabó hace tiempo, hijo.

El sábado simplemente fue la confirmación oficial. Colgué el teléfono con una sensación de liberación absoluta. Por primera vez en años había tenido una conversación completamente honesta con mi hijo, sin máscaras, sin falsas cortesías, sin esperar nada de él. Era doloroso, pero era real.

Y la realidad, por muy cruel que sea, siempre es mejor que la mentira piadosa. Diego había aprendido su primera lección. Las palabras tienen consecuencias. Pronto aprendería la segunda. El respeto no se mendiga, se gana. Y él había perdido su oportunidad para siempre. A las 19:30 de ese martes, mientras yo revisaba tranquilamente los contratos finales de venta en mi despacho, escuché el timbre de mi apartamento sonar con insistencia. No era un timbrazo educado de visita cordial.

Era el sonido desesperado de alguien que presiona el botón una y otra vez sin pausa. Sabía perfectamente quién era. Me acerqué al portero automático con la parsimonia de quien tiene todo el tiempo del mundo. En la pequeña pantalla vi a Diego y Patricia en el portal, ambos con expresiones desencajadas. Él gesticulaba nerviosamente mientras hablaba por el móvil. Ella se secaba los ojos con un pañuelo arrugado.

“Sí”, pregunté con voz neutra. “Papá, soy Diego. Necesito hablar contigo, por favor. ¿Aca qué? Papá, por favor, ábrenos. Patricia está conmigo. Necesitamos aclarar esto. No hay nada que aclarar, hijo. Todo está muy claro. 5 minutos. Solo te pido 5 minutos. Dudé unos segundos.

Parte de mí quería mantener la puerta cerrada, terminar esta conversación por el portero automático y seguir con mi nueva vida. Pero otra parte, la que aún conservaba curiosidad por ver hasta dónde había llegado su desesperación, decidió que merecía la pena presenciar esta última escena. “Tercero B”, dije y pulsé el botón. Los escuché subir las escaleras corriendo. Sus pasos resonaban en el hueco de la escalera como tambores de guerra.

Cuando llegaron a mi puerta, respiraban agitadamente. Abrí antes de que llamaran. Diego tenía los ojos rojos e hinchados, la camisa arrugada, el cabello despeinado. No se había afeitado y su aspecto general era el de alguien que había pasado el peor día de su vida. Patricia estaba peor. Había llorado tanto que el maquillaje se había corrido completamente, formando manchas oscuras bajo sus ojos.

Papá”, comenzó Diego con voz ronca, “Necesitamos hablar. Pasad”, dije con cortesía glacial, como si fueran comerciales que vinieran a ofrecerme algo que no necesitaba. Entraron en mi salón como condenados que caminan hacia el patíbulo. Patricia se sentó en el borde del sofá con las manos entrelazadas y la mirada fija en el suelo.

Diego permaneció de pie, paseando nerviosamente por la habitación. “¿Queréis beber algo? ofrecí con la misma cortesía que mostraría a unos desconocidos. No, papá, solo queremos. Diego se detuvo y me miró directamente a los ojos. Queremos pedirte perdón. Ya me habéis pedido perdón por teléfono. No así, no cara a cara, no como debe ser.

Patricia levantó la vista por primera vez desde que había entrado. Sus ojos estaban cristalinos, a punto de derramarse otra vez. Don Manuel comenzó con voz temblorosa, yo no sabía lo que Diego iba a decir en la boda. Si lo hubiera sabido, le habría impedido hacerlo. Patricia, no tienes que disculparte por nada. Tú no dijiste nada ofensivo, pero soy su esposa.

Su comportamiento me afecta también. Su comportamiento es responsabilidad suya únicamente. Diego se acercó más a mí con una expresión suplicante que no le había visto desde que era niño y había roto algo valioso. Papá, sé que lo que dije fue horrible. Sé que te humillé delante de todo el mundo, pero tienes que entender que estaba nervioso, emocionado.

No pensé en las consecuencias. Diego, tenías 32 años cuando dijiste esas palabras. No eras un adolescente impulsivo. Eras un abogado exitoso en su noche de boda hablando por un micrófono delante de 200 invitados. Sabías perfectamente lo que decías, pero no quería herirte. No.

Entonces, explícame exactamente qué querías conseguir cuando dijiste que yo ni una flor había dado. Diego se pasó las manos por el cabello buscando una respuesta que sonara convincente. Quería Quería agradecer a Joaquín. Había hecho tanto por nosotros. Podías haberle agradecido sin mencionarme a mí. Podías haber elogiado su generosidad sin contrastarlo con mi supuesta tacañería.

Tienes razón”, admitió con voz quebrada. Fue innecesario y cruel. ¿Fue la primera vez que pensaste eso de mí? ¿Qué quieres decir? ¿Era la primera vez que considerabas que yo no contribuía lo suficiente a tu vida o llevabas años pensándolo? Diego se quedó en silencio. Sabía que cualquier respuesta lo incriminaría más.

Llevabas años pensándolo, continué yo. Por eso salió tan naturalmente de tu boca, porque era lo que realmente sentías. Patricia intervino por primera vez con algo más que disculpas. Don Manuel, entiendo su dolor, pero no cree que la reacción ha sido desproporcionada. Vender toda la empresa, el apartamento, es como castigar un error con la destrucción total.

Patricia, ¿tú tienes padres? Sí, por supuesto. ¿Alguna vez los has humillado públicamente? No, jamás se me ocurriría. ¿Por qué no? Porque porque los respeto, los quiero. Exacto. Porque los respetas. El respeto es algo instintivo hacia las personas que queremos.

No se tiene que pensar, no se tiene que fingir, simplemente está ahí. Diego se sentó pesadamente en una silla con la cabeza entre las manos. Papá, acepto que no te he respetado como merecías. Acepto que he sido egoísta, desconsiderado, ingrato. Pero dime, ¿qué puedo hacer para arreglarlo? No puedes hacer nada, Diego. Nada.

El respeto perdido no se recupera con disculpas, se recupera con tiempo, con constancia, con hechos. Y yo ya no tengo tiempo ni ganas de esperar esos hechos. Pero somos familia. Familia. Diego, ¿cuántas veces me has visitado en el último año sin necesitar algo de mí? Diego pensó durante largos segundos. No, no recuerdo.

¿Cuántas veces me has llamado solo para preguntarme cómo estaba? Papá, ¿cuántas veces me has incluido en vuestros planes de pareja? No es justo. Tú y mamá os divorciasteis. La situación familiar se complicó. Tu madre y yo nos divorciamos, pero yo seguí siendo tu padre. El problema es que tú dejaste de ser mi hijo mucho antes del sábado. Patricia comenzó a llorar otra vez, pero silenciosamente.

Las lágrimas le rodaban por las mejillas mientras asimilaba que estaba casada con un hombre que acababa de perder 3 millones de euros por su propia estupidez. Patricia, le dije con suavidad, lo siento mucho por ti. No mereces pagar por los errores de Diego. Gracias, murmuró entre soyozos. Pero él eligió humillarme públicamente y las elecciones tienen consecuencias.

Diego se levantó bruscamente con un destello de rabia en los ojos. Vale, papá, ya está bien. He cometido un error, lo reconozco, pero tu reacción es desproporcionada y cruel. Eres mi padre. Se supone que me tienes que querer incondicionalmente. Incondicionalmente, Diego. El amor incondicional existe hasta cierto punto.

Cuando se sobrepasa ese punto, cuando se pisotea repetidamente, cuando se da por sentado, se agota. ¿Estás diciendo que ya no me quieres? Te quiero, Diego. Siempre te querré, pero ya no confío en ti. Ya no respeto tus decisiones. Ya no creo que merezcas mi patrimonio. Pero puedo cambiar. ¿Puedes? Tienes 32 años. ¿Cuántos años más necesitas para aprender a respetar a tu padre? Los que hagan falta.

Yo ya no tengo los que hagan falta. Tengo 65 años. No voy a pasar el resto de mi vida esperando a que mi hijo madure. Diego se desplomó en la silla otra vez, esta vez con lágrimas corriendo por su rostro. Entonces, esto es definitivo. Esto es definitivo. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Lo que hace todo el mundo trabajar esforzarse, construir vuestro propio futuro sin depender de herencias que no habéis ganado. Papá, por última vez te suplico que reconsideres esto.

Diego, por última vez te digo que las decisiones están tomadas. Me levanté indicando que la conversación había terminado. Patricia se puso en pie automáticamente, pero Diego permaneció sentado unos segundos más, como si necesitara tiempo para procesar que realmente no había marcha atrás. ¿Volveremos a vernos?, preguntó con voz infantil.

Probablemente en ocasiones familiares cumpleaños de tu madre esas cosas y seremos seremos educados, corteses, civilizados, pero no volveremos a ser padre e hijo. Diego, dejamos de ser padre e hijo hace mucho tiempo. El sábado simplemente lo hicimos oficial. Los acompañé hasta la puerta. Patricia me dio un beso de despedida en la mejilla, susurrando, “Lo siento mucho. Una vez más.

” Diego se quedó parado en el umbral, mirándome como si esperara un milagro de última hora. “Adiós, papá. Adiós, Diego.” Cerré la puerta y me apoyé contra ella, sintiendo un peso enorme que se quitaba de mis hombros. Por primera vez en años, mi casa estaba completamente en silencio y ese silencio se sentía como libertad. Los días siguientes fueron un remolino de llamadas telefónicas, cada una más dramática que la anterior.

Isabel fue la primera en contactarme apenas una hora después de que Diego y Patricia salieran de mi apartamento. Su voz atravesaba el auricular cargada de indignación maternal. Manuel, acabo de hablar con Diego, está destrozado. ¿Cómo has podido hacerle esto? Buenos días, Isabel. ¿Cómo estás? No me cambies de tema.

¿Te das cuenta de lo que has hecho? Has arruinado el futuro de tu propio hijo por un comentario desafortunado. Me serví un whisky mientras escuchaba su sermón. Era curioso como Isabel siempre había tenido la capacidad de convertir las víctimas en culpables y viceversa. Isabel, ¿estuviste en la boda? Por supuesto que estuve, pero no escuché nada terrible. Diego estaba nervioso, emocionado.

No escuchaste cuando dijo que yo ni una flor había dado hubo un silencio incómodo. Isabel había escuchado perfectamente, pero elegía minimizarlo. Manuel, esas cosas se dicen en el calor del momento. No significan nada para ti. No significan nada para mí. significaron todo. Eres su padre. Los padres perdonamos. Los padres perdonamos, Isabel.

Pero después de años de humillaciones, después de ser constantemente ignorado, después de una humillación pública, hay límites. ¿Qué humillaciones? Diego te adora. Esa frase me hizo reír con amargura. Me adora. ¿Cuándo fue la última vez que Diego me visitó sin necesitar algo? ¿Cuándo fue la última vez que me incluyó en sus planes? ¿Cuándo fue la última vez que se preocupó por mi salud? Está ocupado, tiene su vida, tiene tiempo para Joaquín, tiene tiempo para almorzar con Joaquín los domingos, para ir de compras con Joaquín, para consultarle decisiones a Joaquín. Joaquín se convirtió en el

padre que yo dejé de ser hace años. ¿Estás celoso? No estoy celoso, Isabel. Estoy liberado, Manuel. Te lo suplico. Reconsidera esto. Diego ha aprendido la lección. ¿Qué lección? La de que las palabras tienen consecuencias. Esa lección tenía que haberla aprendido hace décadas. Pero es tu hijo. Es mi hijo biológico.

Pero hace tiempo que dejó de ser mi hijo emocional. Isabel colgó furiosa, prometiendo que esto no quedaría así. No volví a saber de ella durante semanas. La segunda llamada llegó al día siguiente. Era Joaquín Vega, el protagonista involuntario de todo este drama. Manuel, espero que no te moleste que te llame directamente. Conseguí tu número a través de Patricia. No me molesta, Joaquín.

¿En qué puedo ayudarte? Estoy llamando por el tema de Diego. Sé que ha habido un malentendido. No ha habido ningún malentendido, Joaquín. Todo está muy claro, Manuel. Como padre entiendo tu dolor, pero creo que Diego no pretendía herirte. Solo quería agradecerme por haber organizado la boda.

Era irónico escuchar a Joaquín defendiendo a Diego con más convicción de la que Diego había mostrado por sí mismo. Joaquín, aprecio tu llamada, pero esto es un asunto entre Diego y yo. Entiendo, pero Patricia está muy afectada. Diego está buscando trabajo desesperadamente. Han tenido que cancelar la luna de miel. Son las consecuencias de sus actos.

Manuel, yo no necesitaba que Diego me elogiara públicamente. Si hubiera sabido que iba a causarte dolor, le habría pedido que no lo hiciera. El problema no fue que te elogiara, Joaquín, el problema fue que me menospreció para hacerlo. No podrías reconsiderar tu decisión, al menos parcialmente, las decisiones están tomadas.

Entonces, lo siento mucho, Manuel. Genuinamente, Joaquín colgó con educación. Era un hombre decente que se había visto arrastrado a una situación familiar que no había buscado, pero tampoco iba a cambiar mi decisión por eso. La tercera llamada fue la más inesperada. Carmen, mi antigua recepcionista, me contactó llorando.

Don Manuel, los nuevos jefes quieren cambiar todo. Van a despedir a la mitad del personal. Carmen, Fernando me aseguró que mantendrían a todos los empleados. Eso dijeron al principio, pero ahora hablan de optimización de recursos. Don Manuel, llevamos años trabajando juntos. ¿No puede hacer algo? Carmen, yo ya no tengo nada que ver con la empresa. La vendí, pero usted tiene influencia.

Usted podría hablar con ellos. No puedo hacer nada. Lo siento. Carmen siguió llorando mientras me explicaba que tenía una hipoteca, dos hijos en la universidad y que encontrar trabajo a su edad era prácticamente imposible. Cada palabra era un puñal en mi conciencia. Después de colgar, me quedé largo rato mirando por la ventana.

Había vendido la empresa pensando solo en castigar a Diego, pero mis empleados estaban pagando por una guerra que no habían iniciado. Gente leal que había trabajado conmigo durante años se quedaba sin empleo por mi decisión. Era el primer momento en que dudé de mi plan, pero era demasiado tarde. Los contratos estaban firmados, el dinero transferido.

Fernando Castañeda era técnicamente libre de hacer lo que quisiera con su nueva adquisición. La cuarta llamada llegó el viernes. Era Patricia sola. Don Manuel, sé que Diego le ha llamado muchas veces y que usted no quiere hablar con él, pero le pido que me escuche a mí. Te escucho, Patricia. Diego no come, no duerme, está completamente hundido.

Ha enviado currículos a todas las firmas de abogados de Madrid, pero sin referencias de su anterior trabajo. Sin referencias. Yo no he hablado mal de él con nadie. Pero tampoco ha hablado bien y todos saben que trabajaba en la empresa de su padre. Cuando ven que usted vendió la empresa sin incluirlo, sacan conclusiones. No había pensado en eso.

En el mundo legal madrileño, que Diego no hubiera heredado la empresa familiar, enviaba un mensaje muy claro sobre su valía profesional. Patricia, ¿qué quieres que haga? Una carta de recomendación, solo eso, para que pueda encontrar trabajo. Diego te pidió que me llamaras. No, él no sabe que estoy llamando. Está demasiado orgulloso para pedirle ayuda a usted después de después de todo.

Era la primera vez que alguien usaba la palabra orgullo en relación con Diego. Tal vez su mujer lo conocía mejor que yo. Patricia, Diego es un abogado competente. No necesita mi recomendación para conseguir trabajo. Sí la necesita, don Manuel. Su apellido está asociado a Construcciones Ruiz. Todo el sector sabe que usted vendió sin incluirlo.

Eso crea dudas sobre su profesionalidad. Dudas infundadas. Patricia guardó silencio varios segundos. No todas infundadas, admitió finalmente. Diego se había acomodado. Trabajaba bien, pero sin la presión de demostrar nada, porque sabía que la empresa sería suya. Entonces, quizás esto le sirva de estímulo. Don Manuel, le prometo que Diego ha cambiado. Está arrepentido genuinamente.

Patricia, el arrepentimiento que llega solo cuando hay consecuencias no es arrepentimiento real, es miedo. Y eso no cuenta para nada. Cuenta, pero no lo suficiente. Entonces, no escribirá la carta. No escribiré la carta. Patricia colgó sin despedirse. Esa noche, por primera vez la boda, sentí algo parecido a la tristeza por la situación que había creado, pero no cambié de opinión.

Al día siguiente, el sábado, vi una foto en el periódico local. Era Diego saliendo de una entrevista de trabajo con expresión derrotada. El pie de foto decía, “Diego Ruiz Santos, hijo del empresario Manuel Ruiz, busca empleo tras la venta inesperada de la empresa familiar. La prensa había convertido mi drama personal en noticia pública.

Esa tarde, mientras paseaba por el retiro, me crucé con Sebastián, mi vecino anciano, que me había ayudado con la endoscopia. Manuel, he visto lo del periódico. Todo bien, todo perfecto, Sebastián. ¿Seguro? Parece una situación complicada con tu hijo. Las situaciones complicadas a veces tienen soluciones simples. Simple. No me parece simple. Sebastián, ¿tú tienes hijos? Tres.

Dos viven en Barcelona, uno en Sevilla. Te visitan cada dos meses como mínimo y me llaman todas las semanas. ¿Sabes por qué? Porque los eduqué para que respetaran a su padre. Exacto. Sebastián había conseguido algo que yo había fallado en lograr, pero ya era demasiado tarde para cambiar el resultado. Las consecuencias estaban en marcha y no había marcha atrás.

Han pasado 8 meses desde aquella noche de septiembre que cambió todo para siempre. Mientras escribo estas líneas desde la terraza de mi nueva casa en Nerja, viendo el Mediterráneo extenderse hasta el horizonte, puedo afirmar, sin dudas que tomé la decisión correcta. El Sol de Andalucía calienta mi rostro mientras repaso mentalmente todo lo que ha ocurrido desde entonces.

En enero de 2024, 3 meses después de vender todos mis bienes, tomé una decisión que sorprendió incluso a mis amigos más cercanos. Me mudé a la Costa del Sol. Con parte del dinero obtenido de las ventas, compré esta casa con vistas al mar, a 10 minutos caminando del centro de Nerja.

No es ostentosa, pero es perfecta para un hombre de mi edad que ha decidido vivir para sí mismo por primera vez en décadas. La rutina de mi nueva vida es simple y satisfactoria. Desayuno en la terraza leyendo la prensa internacional. Paseo por la playa de Burriana, almuerzo en alguno de los restaurantes del pueblo donde ya me conocen por mi nombre, siesta y por las tardes leo, escucho música o simplemente contemplo el mar.

Los fines de semana exploro pueblos cercanos, visito museos en Málaga o simplemente disfruto de la tranquilidad que no había conocido en años. He he hecho nuevos amigos jubilados como yo, que han elegido este paraíso para sus años dorados. Jugamos al dominó en el chiringuito de la playa. Intercambiamos historias de vida. Organizamos cenas donde nadie me pide nada ni espera nada de mí, excepto mi compañía.

Es liberador relacionarse con personas que te valoran por quién eres, no por lo que puedes darles. En abril viajé a Italia durante seis semanas. Roma, Florencia, Venecia, los lagos del norte, lugares que había soñado visitar durante años, pero que siempre posponía por responsabilidades empresariales o familiares. Caminé por el Vaticano sin prisa. Me perdí en los museos de los suficitzi.