Una esclava era golpeada por sus amos todos los días… hasta que una terrateniente viuda la rescató…

Bajo el sol ardiente de 1854, en un México donde las cadenas aún marcaban la piel y la dignidad era arrancada a golpes, una mujer sufría cada día el látigo de sus amos. Isadora, cicatrizada en cuerpo y alma, parecía condenada a morir en silencio. Pero una tarde, entre el polvo y las risas crueles, un hombre en un caballo blanco apareció.

¿Quién era realmente? ¿Un salvador o alguien con un secreto capaz de cambiarlo todo? Quédate hasta el final porque lo que descubrirás no es solo una historia de dolor, es una verdad oscura y reveladora. Antes de comenzar esta fascinante historia, quería agradecer tu audiencia y decirte que eres muy importante para mí. San Miguel del Norte, 1854.

El sol caía como un látigo de fuego. El polvo se levantaba con cada paso. El aire era seco, áspero, quemaba los labios. No había sombra suficiente para aliviar el calor. En medio de ese desierto de injusticias, una mujer caminaba con los pies descalzos sobre la tierra ardiente, Isadora.

Su piel morena estaba marcada por cicatrices que no se borraban. Algunas eran viejas. Otras recientes, aún abiertas, brillando con sangre seca. Su vestido era un trapo rasgado, marrón, sucio, pegado a su cuerpo sudoroso. No había adornos, no había color, solo el polvo, el dolor y la resignación. Cada amanecer era igual. Los amos la despertaban con gritos, con golpes de vara en la puerta de la chosa.

Los perros ladraban, los hombres reían. Isadora bajaba la cabeza, apretaba los dientes y salía. A veces, antes de que el sol se alzara, ya había sentido el látigo en la espalda. Los campos de caña ardían bajo la luz. El sudor bajaba por su frente como ríos salados. El trabajo no tenía fin. Cortar, cargar, obedecer.

Y cuando el cansancio doblaba su cuerpo, llegaban las humillaciones. Más rápido esclaba and gritaban. El cuero golpeaba su piel. El polvo se mezclaba con lágrimas invisibles. Pero lo peor no eran los golpes, lo peor eran las miradas. Los amos la miraban como si no fuera humana, como si fuera una herramienta rota, un objeto inútil.

Los otros esclavos apenas la miraban, temían compartir su desgracia. Isadora estaba sola, completamente sola en medio de muchos. Su corazón latía con rabia contenida. A veces soñaba con gritar, con huir, con incendiarlo todo, pero se callaba porque sabía que cualquier gesto sería castigado.

El silencio era su única defensa. La choza donde dormía era un hueco sin ventanas. El suelo de tierra dura, el techo dejaba pasar la lluvia. De noche escuchaba ratas correr entre los restos de maíz. A veces lloraba en silencio, abrazando sus rodillas, escondiendo la cara para que nadie oyera. Lloraba por su madre, que había muerto encadenada.

Lloraba por su infancia robada. Lloraba por un futuro que nunca llegaba. Aquel día, sin embargo, algo cambió. El sol estaba más fuerte, el aire más pesado. Los amos estaban de peor humor que nunca. Uno de ellos, enfurecido porque Isador tropezó con un saco, levantó la vara de hierro.

El golpe sonó como un trueno en su espalda. Ella cayó de rodillas. El polvo la cubrió como un manto de humillación. Los hombres rieron. Ríeron con crueldad. El dolor era tan fuerte que apenas podía respirar. Isadora levantó la vista. Sus ojos ardían, no solo por el golpe, sino por algo más. una llama que no se apagaba. Sus labios temblaban, pero no suplicó.

No dijo nada, solo apretó la mandíbula, dejando que la rabia la sostuviera en silencio. En ese momento, a lo lejos, un caballo blanco apareció. El sonido de los cascos sobre la tierra quebró la risa de los hombres. Todos voltearon. Un jinete se acercaba alto, con un abrigo largo y azul. Su mirada era distinta.

No reía, no gritaba, observaba en silencio. Sus ojos se clavaron en Isadora, encadenada, arrodillada en el polvo. Ella también lo vio y aunque apenas pudo sostenerle la mirada, sintió algo extraño. No era compasión lo que reflejaban esos ojos, era otra cosa, una mezcla de cólera contenida y promesa silenciosa.

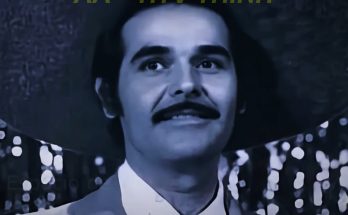

adora no lo sabía, pero aquel encuentro era el inicio de algo que transformaría su destino. Ese hombre, don Esteban Valderrama, viudo y solitario, no era como los demás. Aún no lo intuía. Pero su vida estaba a punto de romper las cadenas invisibles que la oprimían. La multitud seguía riendo. El látigo volvía a levantarse, pero los cascos del caballo seguían acercándose.

El aire cambió, el polvo pareció detenerse y en ese instante, por primera vez, Isadora sintió que no todo estaba perdido. El caballo blanco se detuvo con un resoplido. El cuero del arnés crujió. El sol, alto y obstinado, hacía brillar el polvo como brasas diminutas. El jinete desmontó sin prisa, pero con una decisión que se sentía a distancia, como cuando un río callado promete desbordarse.

Era don Esteban Valderrama, viudo, alto, hombros anchos, barba de un día. El abrigo azul caía pesado, marcado por viajes y tormentas. En la mano izquierda un guante. En la derecha los dedos desnudos apretando las riendas. En el pecho un silencio que dolía más que cualquier grito. Y en el bolsillo interno, un anillo que ya no brillaba. Memoria de una promesa que él jamás confesaba en voz alta.

Miró la escena, el látigo elevado, la mujer de rodillas, el cerco de risas. Una mosca zumbó sobre una gota de sangre que corría por la espalda de Isadora. El capataz Gregorio Salcedo tenía los ojos entornados de soberbia. “Se tropezó”, dijo alguien, “y las deudas no esperan.

” “Deudas”, pensó Esteban como si la palabra le ardiera en la lengua. Avanzó. Sus botas hundieron el polvo. Nadie se apartó. Nadie lo recibió. Nadie se atrevió a detenerlo. Se inclinó hasta quedar a la altura de Isadora. La mirada de ella, rota y firme a la vez lo atravesó. Había rabia contenida allí y algo más, una dignidad que ninguna cadena había logrado quebrar. “Baja el látigo”, dijo Esteban sin elevar la voz.

Gregorio sonríó lento, venenoso. Esto no es asunto suyo, don Esteban. La negra pertenece a la hacienda. Baja el látigo. Repitió. El sonido de las hojas secas movidas por el viento fue la única respuesta durante un segundo demasiado largo. Luego, el metal descendió, no por obediencia, sino por el peso de la autoridad que emanaba del forastero.

Esteban se quitó el guante y tocó con la punta de los dedos la cadena que apretaba la muñeca de Isadora. El hierro estaba caliente, la piel ardida. Ella se tensó esperando el próximo dolor. “No voy a hacerte daño”, murmuró. Su voz no era dulce, era firme. Le alcanzó su cantimplora. Agua. Isadora dudó. El agua goteó sobre sus dedos, clara, limpia, imposible. Bebió poco, como quien teme que lo castiguen por respirar.

¿Cuál es su falta?”, preguntó Esteban incorporándose. “Pereza, torpeza, insolencia, lo de siempre”, dijo Gregorio. “¿Y su precio?” La palabra cayó como una piedra en un pozo. El corro murmuró. Varios se miraron entre sí. ¿Quién preguntaba precios en público? ¿Quién se enfrentaba a Gregorio con esa calma que helaba? El capataz se pasó la lengua por los dientes.

Las reglas las pone don Aurelio Mencía, “No usted.” “Entonces tráigalo”, respondió Esteban. o traiga la cuenta. Dos peones salieron corriendo hacia la casa grande. El resto siguió mirando tensos, como si contemplaran un incendio crecer sin saber en qué momento correr. Esteban volvió a Isadora, le ofreció un paño para cubrir el hombro abierto.

El paño olía a caballo, a cuero, a polvo limpio. Ella no lo tomó. Él lo dejó junto a su mano. ¿Tienes nombre? Ella tragó saliva como si la palabra le rasgara la garganta. Isadora, Isadora repitió él despacio, como si palpara cada sílaba. Y al repetirlo, algo tembló en su memoria. Un nombre antiguo, un patio con bugambilias, un llanto de madrugada, una tumba sin flores.

No permitió que ese temblor llegara a sus ojos. Los peones regresaron con don Aurelio Mencía, sombrero ancho, barriga de vino, dedos engarzados en oro. El hombre no caminaba, se desplazaba como si el suelo le debiera reverencias. Valderrama saludó cargando de Bilis cada letra. ¿Vienes a meterte en mis asuntos? Vengo a poner fin a un abuso, dijo Esteban. Quiero saber cuánto debe esta mujer y quién fijó ese monto.

Debe su vida, escupió Aurelio y no está en venta. El círculo se apretó. Alguien apretó un cuchillo. Alguien más apretó un miedo. El caballo blanco movió la cabeza inquieto. Un golpe de viento levantó más polvo, cubriendo las botas, las faldas, los silencios. Todo tiene un precio replicó Esteban.

y hoy lo pagaré yo. Hubo risas cortas, no eran de humor, eran rencor. Aurelio alzó la ceja. ¿Por qué ella? Esteban sostuvo su mirada. Porque nadie merece este látigo. La respuesta parecía limpia, pero escondía estratos, culpas, promesas, un pasado que no cabía en una sola oración. Y Sadora lo entendió sin palabras.

Aquel hombre llevaba su propia cadena, una que no sonaba pero pesaba. “La entrego. Si mañana nos traes el doble de su deuda”, dijo Aurelio midiendo cada sílaba para herir. “Y si te atreves a afirmar que de ahora en más ella será tu responsabilidad.” Esteban no miró los números, no preguntó cuánto era el doble, no pidió rebaja. “¿Aceptó?” El murmullo se volvió oleaje.

Gregorio escupió al suelo. Entonces, hoy se queda. Hoy no, dijo Esteban. Y el no sonó como metal contra metal. Se quitó el segundo guante, sujetó la cadena con ambas manos, no la arrancó. No aún, pero el gesto anunció una guerra. Hoy sale de aquí conmigo y mañana nos vemos ante el juez para poner esto por escrito.

Aurelio dio un paso adelante. El olor a tabaco y vino seco golpeó el aire. “Te vas a ganar enemigos, Valderrama.” “Ya los tengo”, respondió Esteban. “Y no me quitan el sueño.” Isadora lo miró sin parpadear. Sintió miedo, sintió esperanza. Dos fuegos luchando dentro del mismo pecho. En su muñeca la cadena pesaba. En su garganta una oración vieja comenzó a tomar forma.

Esteban chistó al caballo que se acercó dócil. Puso su mano abierta frente a Isadora. Era una invitación y un desafío. Levántate. Ella dudó un segundo. Dos. Tres. Todo el pueblo contuvo el aire. La historia se inclinó. lista para cambiar de rumbo. Y entonces Isadora tocó esa mano. No pasó nada estridente, no hubo música, no cayó el cielo, solo un gesto mínimo, un sí contenido.

Pero en San Miguel del Norte, 1854 ese gesto era el inicio de una tempestad. Lo demás, las riendas, la marcha, la sombra de los que no perdonan, vendrá después. El murmullo del pueblo no se apagaba. Voces bajas como cuchicheos de víboras. El aire ardía, pero el silencio de algunos era aún más sofocante que el sol. Isadora seguía con la mano apoyada en la palma de don Esteban Valderrama, como si esa piel fuerte pudiera sostenerla contra todo el peso del mundo. El caballo blanco resopló.

Sus ojos brillaban bajo la luz como brasas encendidas. Esteban lo acarició suavemente en el cuello y luego volvió a mirar a la mujer arrodillada. “Levántate”, dijo otra vez, “Ahora con una firmeza tranquila.” Isadora intentó ponerse de pie. Sus rodillas temblaban, los músculos exhaustos después de días de trabajo y de golpes.

La cadena colgaba aún de su muñeca, pesando como si arrastrara con ella todos los años de dolor. Esteban la sostuvo con un brazo y la levantó. El contacto fue breve, pero suficiente para que ella sintiera una mezcla de temor y esperanza que la dejó sin aire. El capataz Gregorio apretaba los dientes.

En sus ojos había rabia y vergüenza. No estaba acostumbrado a que alguien le arrebatara lo que creía suyo, el poder de decidir sobre los cuerpos de los esclavos. Dio un paso adelante, pero se detuvo cuando vio la mirada de Esteban. No era una mirada de desafío juvenil, era la mirada de un hombre que ya había perdido demasiado y no estaba dispuesto a perder otra vez.

Hoy sale conmigo”, repitió Esteban sin alzar la voz. Y Sadora lo escuchaba y no comprendía del todo quién era este hombre que lo movía a desafiar a don Aurelio. Su corazón golpeaba con fuerza. Sentía miedo, sí, pero también un estremecimiento que no conocía. El presentimiento de que algo distinto estaba a punto de suceder en su vida. Esteban la guió hasta el caballo blanco.

El animal inclinó la cabeza como entendiendo el peso sagrado de aquel momento. Con un gesto firme, Esteban la ayudó a montar. El metal de las cadenas tintineó como un eco triste en medio del campo. Isadora cerró los ojos y por un instante pensó que todo era un sueño. Los curiosos se apretaban para ver mejor.

Unos murmuraban con desprecio, otros con asombro. Había quienes sonreían con malicia, esperando que todo terminara mal. Míralo, se cree Salvador. ¿Cuánto durará esa farsa? Nadie se enfrenta a los Mencía y sale vivo. Pero Esteban no escuchaba. Tomó las riendas, subió detrás de Isadora y la rodeó con un brazo fuerte, sosteniéndola como si pudiera protegerla del mundo entero.

El corazón de ella latía tan rápido que parecía querer escapar de su pecho. El caballo comenzó a avanzar. Cada paso levantaba polvo. Cada paso parecía romper un muro invisible. Los esclavos que trabajaban cerca levantaron la vista. Algunos con lágrimas en los ojos, otros con miedo de que la furia de los amos recayera sobre ellos. Gregorio no soportó más. No tienes derecho”, gritó corriendo hacia el caballo con el látigo en alto.

El caballo relinchó, Esteban se giró y con una sola mirada lo detuvo. Una mirada que era hierro puro. Gregorio bajó el látigo, no por obediencia, por miedo. Isadora temblaba en silencio. No sabía si llorar, si gritar, si saltar del caballo y volver a correr a la chosa. Todo era demasiado irreal. Sentía el calor del pecho de Esteban en su espalda.

Sentía el olor a cuero, a polvo, a caballo. Y por primera vez en años sintió también un destello de seguridad. Mientras avanzaban hacia la salida del pueblo, los niños corrían tras ellos gritando curiosos. Las mujeres se asomaban por las ventanas cruzando miradas de temor y envidia. Nadie intervenía. Nadie se atrevía.

El paso del caballo era lento, solemne, como una procesión que marcaba el inicio de algo imposible. Una esclava arrancada de las manos de sus dueños, sin cadenas visibles de obediencia. Isadora, apoyada contra Esteban, susurró apenas audible, “¿Por qué? ¿Por qué me llevas?” Él no respondió de inmediato. El silencio fue largo, casi doloroso.

Solo se escuchaba el trote del caballo, el rose del viento. Finalmente contestó, “Porque ya sufriste demasiado.” Ella no dijo nada más. No podía. Las lágrimas le corrían por las mejillas sin permiso. Pero no eran solo de dolor. Había algo nuevo en esas lágrimas. Un tímido, frágil destello de esperanza. Detrás de ellos, don Aurelio Mencía miraba desde la galería de la Casa Grande.

Sus labios formaron una sonrisa torcida. No gritó, no corrió, no maldijo, solo miró como un zorro que aguarda. Sabía que ese rescate sería apenas el inicio de un conflicto mucho más grande. Esteban, en cambio, solo miraba hacia adelante. Su mano sujetaba las riendas con firmeza. Su brazo protegía a Isadora.

El camino hacia su hacienda era largo, pero cada paso alejaba un poco más a la mujer de las cadenas del pasado. Ella no lo sabía aún, pero ese trayecto sería la primera vez en su vida que vería la posibilidad de ser libre. El sol descendía poco a poco, tiñiendo el horizonte de rojo y dorado.

El pueblo quedaba atrás y con cada latido de su corazón, Isadora sentía que dejaba atrás también la parte más oscura de su vida. No del todo, no para siempre, pero al menos por un instante. El camino hacia la hacienda de don Esteban Valderrama se extendía como un río de polvo. El sol del atardecer pintaba el horizonte de naranjas y violetas y cada paso del caballo blanco dejaba atrás un trozo del pasado de Isadora.

El pueblo quedaba distante, pero su sombra seguía pesando en su espalda, como si aún llevara el látigo encima. El viento levantaba hojas secas. El canto de los grillos comenzaba a llenar los silencios. Isadora, apoyada contra el pecho de Esteban, sentía un calor desconocido. No era el ardor del sol ni el fuego de los golpes. Era la presencia de un hombre que no la miraba como esclava.

Sin embargo, el miedo seguía ahí. Una voz dentro de ella susurraba, “Nadie da nada gratis, tal vez solo cambiaste de amo.” La hacienda apareció tras una colina. No era grande ni ostentosa como la casa de los Mencía. Era modesta, de paredes encaladas, techos de teja desgastados y un portón de madera que crujía al abrirse.

Había huertos pequeños a los lados, unas pocas gallinas corriendo libres y un olor a pan recién horneado escapando de la cocina. Nada de lujo, nada de oro, solo sencillez. Esteban desmontó primero y luego la ayudó a bajar. Sus manos firmes sujetaron las de ella y Sadora titubeó.

Sentía las piernas débiles como si no pudiera sostenerse sin cadenas. La tierra de aquel lugar era distinta, más blanda, menos hostil, pero para ella todo era sospechoso. “Estás en mi casa”, dijo Esteban abriendo el portón. “Aquí nadie te pondrá un látigo encima.” Las palabras golpearon como un trueno en el corazón de Isadora. Nadie era imposible de creer.

Ella bajó la mirada insegura, esperando que detrás de esa frase hubiera una trampa. Dentro la hacienda tenía un aire abandonado, muebles de madera vieja, un comedor con sillas vacías, un retrato cubierto de polvo. En un rincón un piano desafinado. En las paredes, el silencio de una mujer que ya no estaba. La esposa muerta de Esteban. El eco de su ausencia llenaba cada espacio.

Isadora sintió escalofríos. Y si ella solo era un reemplazo, y si la habían traído para ocupar un lugar que no le correspondía. El miedo la atravesó como una lanza. Esteban le ofreció una jarra con agua fresca y un pedazo de pan. El pan estaba caliente, suave, con olor a trigo limpio.

Isadora lo tomó con manos temblorosas. No recordaba la última vez que había probado algo que no estuviera rancio. Dio un mordisco pequeño, como quien teme despertar de un sueño. Las lágrimas se mezclaron con las migas. Él no comentó nada. se limitó a observarla con calma, respetando su silencio.

Después señaló una habitación sencilla, una cama de madera, un jergón limpio, una manta bordada con hilos gastados. “Aquí dormirás”, dijo. “Nadie entrará sin tu permiso.” Isadora no respondió. Caminó despacio hacia la cama, como si pisara terreno desconocido. Pasó la mano por la manta y el olor a jabón casero le llenó los sentidos. Se sentó y por primera vez en muchos años no sintió piedras bajo su cuerpo, ni humedad, ni cadenas en los tobillos. Sin embargo, la desconfianza no se iba.

Pensaba, “Tal vez me trata bien hoy para exigirme más. Tal vez esto es solo un descanso antes de otro infierno. La libertad, aunque prometida, seguía pareciéndole un espejismo. La noche cayó. Las estrellas llenaron el cielo con un resplandor que parecía nuevo para ella. Desde la ventana, Isadora escuchaba a Esteban caminar por el patio silvando bajito mientras daba de beber al caballo.

Era una rutina tranquila, casi hogareña, y ese silencio diferente la confundía más que los gritos de los Mencía. Se recostó en la cama, pero no pudo dormir de inmediato. Las cicatrices en su espalda ardían, recordándole que no debía confiar. Cerró los ojos y se dijo que debía estar alerta, que quizás en cualquier momento volvería a escuchar cadenas.

Pero en lo profundo de su corazón, otra voz comenzaba a nacer, una voz que decía, “Tal vez aquí sí puedes respirar.” La madrugada llegó silenciosa. El aire estaba frío y la luna iluminaba la hacienda con un resplandor pálido. Isadora se despertó inquieta. No estaba acostumbrada al silencio. Sus oídos, acostumbrados a gritos y cadenas, no sabían cómo reaccionar al canto lejano de los grillos y al crujir de la madera.

Se levantó despacio y descalza caminó por el pasillo. Encontró a don Esteban Valderrama sentado en el zaguán con una lámpara de aceite iluminando apenas su perfil. Tenía en las manos un objeto pequeño, un anillo de oro gastado con una piedra opaca en el centro. Sus ojos estaban fijos en él y el gesto de su rostro era de dolor contenido. Isadora se detuvo. Quiso retroceder, pero la tabla bajo sus pies crujió.

Esteban levantó la cabeza, no la reprendió, no la echó de vuelta a su cuarto. En lugar de eso, hizo un gesto para que se acercara. No puedo dormir”, dijo ella en voz baja. “Yo tampoco”, respondió él suspirando. Hubo un silencio largo. La lámpara chisporroteó. El viento movió las ramas del huerto y entonces Esteban habló.

“Este anillo perteneció a mi esposa. Murió de fiebre hace 4 años. En su último aliento me pidió una sola cosa, que no cerrara los ojos ante el dolor de los demás. que si tenía la oportunidad usara lo que me quedaba para salvar a alguien. Isadora lo escuchaba sin parpadear.

El recuerdo de la mujer que había amado estaba en cada palabra de Esteban, pero había más, algo más profundo que aún no se atrevía a nombrar. Él guardó silencio un momento como midiendo si debía continuar. Luego, con voz más baja, añadió, “No fue su única promesa. El corazón de Isadora golpeó fuerte. ¿Qué quiere decir?” Esteban cerró la mano sobre el anillo.

Su mirada se volvió hacia el horizonte oscuro. Hace muchos años, yo también amé una mujer como tú. No una señora, no alguien de mi clase. Una mujer marcada por las cadenas. Era libre en espíritu, aunque la sociedad nunca la reconoció como tal. De ese amor nació un niño.

El aire pareció detenerse yora abrió los labios, pero no salió ningún sonido. Lo oculté, lo escondí, siguió Esteban, porque si el mundo lo descubría, lo destruiría. Ni mi apellido, ni mis tierras lo protegerían de la crueldad de los hombres. Lo crió una familia leal lejos de aquí. Nadie lo sabe. Nadie debe saberlo. La voz de Esteban temblaba apenas como un río que choca contra rocas.

Ese niño es mi sangre y aunque viva lejos, nunca dejo de pensar en él. Cada vez que veo una injusticia, recuerdo que su madre sufrió lo mismo que tú, que el mundo quiso aplastarla igual que a ti. Por eso te llevé, porque cuando te vi arrodillada, encadenada, fue como verla a ella otra vez. Y juré que no dejaría que la historia se repitiera. Isadora sintió un vértigo.

Sus piernas flaquearon. No era compasión lo que la había rescatado. No era caridad. era algo más profundo, más íntimo, más peligroso. “¿Por qué me dice esto a mí?”, preguntó ella con un hilo de voz. “Porque necesito que lo sepas. Porque tu presencia aquí no es casualidad ni un capricho mío.

Es parte de un camino que empecé hace mucho. Y tal vez, tal vez sea mi forma de redimir lo que no pude cambiar.” Las lágrimas de Isadora cayeron sin que pudiera detenerlas. No eran de alivio ni de dolor, eran mezcla de ambos. Era extraño escuchar de un hombre poderoso que también llevaba cadenas invisibles, pero igual de pesadas.

Esteban se puso de pie, colocó el anillo sobre la mesa de madera y la miró con gravedad. Si decides marcharte, no te detendré. Pero si decides quedarte, te prometo que nadie volverá a tocarte con odio mientras yo viva. El corazón de Isadora latía tan fuerte que sentía que podía oírse fuera de su pecho. Por primera vez en su vida, alguien le hablaba no como a una posesión, sino como a un ser humano con elección. No respondió, no podía.

Volvió a su cuarto con pasos lentos, con la mente ardiendo. Se acostó, pero no cerró los ojos. El secreto de Esteban había caído sobre ella como un rayo y sabía que desde ese instante nada volvería a ser igual. El amanecer llegó con un cielo pesado, teñido de nubes grises que parecían presagiar tormenta.

En la hacienda de don Esteban Valderrama, el silencio habitual se vio roto por los cascos de caballos en la distancia. Isadora, que apenas había dormido, tras escuchar la confesión de Esteban, salió al patio con el corazón inquieto. El viento olía a polvo y a peligro. Desde el portón, tres jinetes se acercaban levantando nubes de tierra.

El primero, con bigote grueso y chaqueta de cuero oscuro, no necesitaba presentación. Gregorio Salcedo, el capataz que había alzado el látigo contra ella. A su lado venían dos hombres armados con machetes y rostros endurecidos por la violencia. Esteban salió de la casa.

Llevaba un sombrero negro y el rostro sereno, aunque sus ojos eran brasas encendidas. Se colocó frente al portón antes de que los jinetes entraran. “No tienen nada que hacer aquí”, dijo con firmeza. Gregorio se bajó del caballo con una sonrisa torcida. “Vine a recordarle su promesa a don Aurelio Mencía. Usted dijo que traería el doble de la deuda y aún no hemos visto ni una moneda.

Isadora se escondió detrás de un pilar de madera observando. El miedo la atravesaba como cuchillos. Ella sabía bien lo que ocurría cuando los mencía querían cobrar lo suyo. Los látigos, las hogueras, los cuerpos tirados como advertencia. Esteban no se movió. La deuda será pagada en el tribunal con papeles firmados, no con amenazas. Los hombres rieron. Una risa áspera, vacía.

Gregorio escupió al suelo. Tribunal, ¿cree que la ley lo salvará? Aquí la ley la dicta el más fuerte. Y Aurelio quiere a la mujer de vuelta. Al escuchar esas palabras, Isadora sintió que la sangre se le helaba. De vuelta significaba que todo lo vivido era apenas un respiro, que el látigo aún la esperaba. Sus manos temblaron.

Esteban dio un paso adelante y la tierra crujió bajo sus botas. Y Sadora no volverá a esa hacienda, no mientras yo respire. Las palabras resonaron como un disparo. Gregorio lo midió con la mirada buscando grietas en esa seguridad. Luego sonró de nuevo, pero esta vez con veneno. No es solo ella lo que está en juego, Valderrama. Usted sabe bien que Aurelio tiene poder. Puede inventar impuestos, deudas, acusaciones.

Puede arruinar su hacienda en menos de un año. ¿Vale la pena arriesgarlo todo por una esclava? La frase golpeó en el aire como un látigo invisible. Isadora se encogió detrás del pilar. Una parte de ella esperaba escuchar la rendición, pero no. Esteban no titubeó. Sí. El silencio se hizo espeso. Los hombres se miraron incrédulos. Gregorio apretó los puños.

Entonces, prepárese para la guerra. montaron de nuevo y se alejaron, dejando trás de sí una estela de polvo y amenaza. El portón rechinó cuando Esteban lo cerró con fuerza. Luego respiró hondo, como quien se prepara para una larga batalla. Y Sadora salió de su escondite. Su rostro estaba pálido, los ojos abiertos como platos.

“¿Qué va a pasar ahora?”, susurró. Esteban la miró con una calma que no ocultaba la tormenta interior. Van a intentar destruirme. Ya lo han hecho con otros, pero no voy a permitir que vuelvan a tocarte. Ella bajó la mirada. El miedo le oprimía el pecho. No quiero ser la causa de su ruina.

Él se acercó y con voz grave respondió, tú no eres mi ruina. Tú eres la razón por la que sigo en pie. Isadora sintió que las lágrimas le nublaban la vista, pero junto al miedo había algo nuevo creciendo, un respeto que nacía de la valentía de ese hombre que se enfrentaba a todos por ella. Ese día la hacienda se transformó.

Esteban ordenó reforzar las puertas, revisar las armas, preparar a los peones fieles. La calma del lugar se volvió un campo de espera. Cada ruido del viento parecía un anuncio, cada sombra una espía. Isadora ayudaba como podía, acarreando agua, reparando mantas, cocinando pan para los hombres que vigilaban.

Mientras lo hacía, luchaba contra una sensación de culpa. Pensaba, si yo no existiera aquí, nada de esto pasaría. Pero al mismo tiempo, otra voz dentro de ella crecía. Por primera vez alguien me defiende. Por primera vez mi vida importa. Den. Esa noche, mientras el fuego ardía en la chimenea y los hombres montaban guardia afuera, Isadora se recostó en la manta de su cuarto. No podía dormir. Cerró los ojos y recordó las palabras de Esteban.

Tú eres la razón por la que sigo en pie. Esa frase se clavó en su corazón como un hierro ardiente, quemando el miedo y sembrando algo más fuerte. Esperanza. El sol volvió a levantarse sobre San Miguel del Norte, encendiendo los tejados de Teja y tiñiendo los campos con un brillo dorado.

La hacienda de don Esteban Valderrama parecía respirar con un ritmo distinto. Ya no era solo un refugio, era un espacio en tensión, preparado para resistir cualquier ataque de los Mencía. Sin embargo, en medio de esa amenaza, algo nuevo germinaba silenciosamente. Isadora despertó temprano antes de que el gallo cantara.

No había campanas de látigo, ni gritos, ni cadenas arrastradas. Solo el murmullo del viento y el valido lejano de las cabras. Por primera vez se levantó sin miedo de lo que le esperaba afuera. Se miró en un cuenco de agua clara. Su rostro estaba marcado por cicatrices, pero también brillaba con un resplandor distinto, uno que no recordaba haber visto nunca.

Ese día decidió trabajar, no porque alguien la obligara, sino porque lo quería. Caminó hacia los huertos, donde los peones regaban las hileras de maíz. Ellos la miraban con cierta curiosidad, algunos con respeto, otros con desconfianza. Una de las mujeres, llamada María Jacinta, le tendió una pala. “¿Sabes usarla?”, preguntó con voz suave.

Isadora tomó el mango de madera y lo sostuvo firme. Sus manos estaban acostumbradas al dolor, no al cuidado. Aún así, cabó con decisión. El olor a tierra húmeda subió a su nariz. Un olor distinto al del sudor mezclado con sangre. Era un aroma de vida. Esteban la observaba desde la sombra del establo. No intervino, solo la dejó hacer.

Había en él un orgullo silencioso, como quien contempla el brote de una semilla largamente esperada. Más tarde, en el comedor, Esteban colocó sobre la mesa algo inesperado, un cuaderno de tapas marrones y unas hojas en blanco. “Quiero enseñarte a leer”, dijo con la voz serena. Y Sadora lo miró con incredulidad. Leer.

¿Para qué? Porque nadie podrá quitarte lo que aprendas. Y porque las palabras también liberan. Al principio las letras eran garabatos incomprensibles. Su mano temblaba al trazar la primera A. Pero Esteban la guiaba con paciencia, señalando cada forma con el dedo, pronunciando despacio, A como agua, B como pan.

Ella repetía en voz baja como quien teme que una voz ajena la castigue por atreverse. Las noches se llenaron de ejercicios a la luz de las velas, el crujir del papel, el aroma de la tinta, la respiración contenida de Isadora mientras intentaba no equivocarse. Cada palabra aprendida era un triunfo, una pequeña cadena rota.

Y cada vez que lograba leer una sílaba entera, sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo y sorpresa. Un día, Esteban le entregó un libro sencillo de rezos. Ella pasó la mano sobre las páginas con reverencia, como si tocara un objeto sagrado. Tartamudeando, leyó en voz alta por primera vez, luz en la oscuridad. La voz se quebró, pero la sonrisa que iluminó su rostro fue más fuerte que cualquier cicatriz.

El vínculo entre ellos se hizo más estrecho. No eran conversaciones de dueño y esclava, sino de dos seres humanos que compartían silencios, aprendizajes y heridas. A veces, mientras él señalaba letras, sus manos se rozaban y ambos se quedaban inmóviles por un segundo demasiado largo. Pero no todo era calma.

Afuera los rumores crecían. Los hombres de Aurelio Mencía vigilaban la hacienda desde lejos. Los peones hablaban en susurros, temiendo represalias. Isadora lo escuchaba todo y en las noches el miedo regresaba. Sin embargo, había cambiado algo fundamental. Ya no se veía como una víctima. Ahora era una mujer que aprendía, que construía, que empezaba a soñar.

En la intimidad de su cuarto, al cerrar el cuaderno cada noche, pensaba, “Si aprendo a leer, tal vez un día pueda escribir mi historia. Tal vez nadie la borre jamás.” El trabajo en los huertos también la transformó. Sus manos, acostumbradas al hierro se llenaban ahora de tierra y semillas. Descubrió la belleza de ver un brote verde surgir de la nada, un símbolo de que hasta la vida más golpeada podía volver a crecer.

Los otros peones comenzaron a respetarla, no como esclava rescatada, sino como compañera. Una tarde, mientras Esteban revisaba las cercas, Isadora se acercó y con voz firme dijo, “No quiero ser una carga, quiero ayudar. Quiero aprender todo lo que pueda.” Él la miró con seriedad y respondió, “Ya estás ayudando, Isadora. No lo sabes, pero cada día que eliges levantarte nos enseñas a todos lo que significa resistir.

Sus ojos se encontraron y el silencio entre ellos dijo más que cualquier palabra. Esa noche, mientras el viento movía las ramas de los árboles, Isadora se recostó sabiendo que algo profundo había cambiado dentro de ella. Ya no era la mujer arrodillada bajo el látigo. Ahora era una mujer que aprendía a leer, que trabajaba con sus propias manos, que empezaba a reconocerse como libre en espíritu.

Y aunque el peligro aún estaba cerca, en su corazón había un fuego que nadie podría apagar. La calma que había reinado por unos días en la hacienda de don Esteban Valderrama se quebró con el sonido de cascos apresurados en la noche. Era una oscuridad espesa, sin luna, donde solo las antorchas de los invasores iluminaban la polvareda.

Isadora, que estaba repasando letras a la luz de una vela, escuchó los ladridos desesperados de los perros y el grito de un peón. Hombres armados, vienen de la hacienda de los Mencía. El corazón de Isadora se detuvo. La vela cayó de su mano y la cera caliente le quemó los dedos, pero no lo sintió.

Corrió hacia la ventana y vio las sombras de varios jinetes rodeando el portón. El brillo de las antorchas pintaba la noche de un rojo amenazante. Esteban salió al patio rifle en mano con la calma de quien sabe que está frente a la tormenta inevitable. Los peones fieles tomaron machetes y palos, formando un círculo apretado alrededor de la casa.

El caballo blanco relinchaba inquieto, como si también comprendiera el peligro. Gregorio Salcedo apareció primero montado en un caballo negro. Su risa retumbó entre las paredes. Valderrama, hoy pagas tu insolencia. Nadie le roba una esclava a don Aurelio y vive para contarlo. Isadora, temblando quiso salir, pero una de las mujeres la sujetó del brazo.

Quédate adentro, muchacha, o te matarán. Pero su cuerpo se resistía. Todo su ser le pedía correr al lado de Esteban. Los hombres de Mensía lanzaron piedras contra las ventanas. El cristal se rompió en pedazos. Luego prendieron antorchas y las arrojaron contra el establo. El olor a humo llenó el aire en segundos.

El fuego trepó por la madera seca, iluminando el patio como si el infierno hubiera descendido sobre la hacienda. Esteban levantó el rifle. Den un paso más y lo pagarán caro. Un disparo resonó en la noche. No fue de Esteban, sino de los atacantes. La bala pasó silvando junto a su hombro. Los peones corrieron hacia los intrusos y la pelea comenzó.

El choque de machetes, los gritos, los caballos encabritados, todo era caos. Isadora no pudo resistir más. Salió corriendo, esquivando los vidrios rotos, con el rostro bañado en lágrimas. Vio a Esteban luchar cuerpo a cuerpo contra Gregorio, que había bajado del caballo con un cuchillo en la mano. “Atrás, Isadora!”, gritó Esteban, girando para empujarla fuera del alcance de la pelea. Pero Gregorio aprovechó el descuido.

El cuchillo brilló y se hundió en el costado de Esteban. El sonido fue seco, brutal, como el desgarrar de un cuero. No. El grito de Isadora atravesó la noche. Esteban, tambaleante, respondió con un golpe de su rifle. Gregorio cayó al suelo, aturdido, pero sonriendo con los labios ensangrentados.

“Esto no termina aquí”, susurró antes de ser arrastrado por sus hombres hacia la oscuridad. El fuego devoraba el establo. Los peones lograron apagar las llamas con cubos de agua mientras los atacantes se retiraban dejando atrás destrucción y miedo. Isadora corrió hacia Esteban, que apenas podía mantenerse en pie.

Sus manos temblaban al presionar la herida de su costado. La sangre manchaba la camisa blanca, extendiéndose como un río oscuro. “Resiste, por favor”, suplicaba ella, “no puedes dejarme ahora.” Él la miró con el rostro pálido, pero con una serenidad extraña. “No llores, Isadora. Esto vale la pena. Tú vales la pena.” Ella apretó más la herida con lágrimas resbalando por sus mejillas.

Los peones los rodeaban, algunos heridos, otros exhaustos, todos en silencio. Era como si toda la hacienda estuviera conteniendo el aliento, esperando la próxima palabra de Esteban. Prométeme algo, dijo él, apenas audible. Prométeme que no volverás a bajar la cabeza, que nunca más dejarás que alguien te trate como esclava.

Isadora asintió con el corazón desgarrado. Lo prometo. Los peones ayudaron a cargarlo hasta la casa. Lo recostaron en la cama mientras Isadora no se apartaba de su lado. Afuera, el humo aún flotaba en el aire y las brasas del establo seguían ardiendo como cicatrices de fuego en la noche. Isadora entendió entonces que su vida había cambiado de manera irreversible.

Esteban había sangrado por ella, había puesto en riesgo su hacienda, su nombre y su vida misma para protegerla. Y dentro de ese dolor nació en ella algo nuevo, una fuerza que jamás había sentido. Ya no era la mujer que temblaba bajo el látigo. Ahora era una mujer que había visto a alguien sacrificarlo todo por ella y que debía estar a la altura de ese sacrificio.

El amanecer llegó teñido de un rojo intenso, como si el cielo llevara aún las brasas del incendio de la noche anterior. La hacienda de don Esteban Valderrama estaba herida, el establo ennegrecido por el fuego, los campos marcados por pisadas violentas, los peones exhaustos tras una noche en vela.

Pero entre todo ese desorden había un silencio solemne, un aire de resistencia que nunca antes se había sentido. Isadora salió al patio. Sus manos aún temblaban por la imagen de Esteban herido, pero sus ojos estaban firmes. Llevaba un vestido sencillo con manchas de tierra y humo y el cabello recogido apresuradamente.

caminaba erguida, como si cada paso declarara que no era la misma mujer que llegó a esa hacienda encadenada. Dentro de la casa, Esteban intentaba incorporarse de la cama. La herida en su costado le dolía con cada movimiento, pero se negaba a permanecer inmóvil. “No puedo quedarme aquí mientras ellos creen que vencieron”, dijo con voz ronca. Isadora lo detuvo con suavidad. apoyando sus manos sobre su pecho. Ya hiciste suficiente.

Derramaste tu sangre por mí. Ahora me toca a mí demostrar que no soy la esclava que ellos recuerdan. Esteban la miró sorprendido por la fuerza en sus palabras. Esa mujer temblorosa que una vez alzó la vista desde el polvo, ahora estaba de pie con una determinación que ni el miedo podía quebrar. El ruido de cascos interrumpió el momento.

Una multitud se acercaba. Hombres de las haciendas vecinas, curiosos, campesinos que habían oído del ataque. Entre ellos, algunos seguidores de Aurelio Mencía, que venían a burlarse, seguros de que Esteban no podría resistir otra embestida. Isadora tomó aire, caminó hacia el portón y lo abrió ella misma. El pueblo la vio salir acompañada por Esteban.

montado en su caballo blanco, aunque su cuerpo estaba débil, se mantenía erguido con una mano sosteniendo las riendas y la otra aferrada a la cintura de Isadora, que lo ayudaba a sostenerse. La escena era imponente. El hombre que había desafiado a los Mencía, herido de pie, y la mujer que alguna vez fue esclava, ahora a su lado erguida, mirando al frente sin bajar los ojos. El murmullo de la multitud creció.

mezclando asombro, respeto y miedo. Gregorio, con el rostro vendado por el golpe de la noche anterior, apareció entre la gente. “¡Mírenlos!”, gritó. “Ella sigue siendo una esclava, siempre lo será.” Isadora avanzó un paso. Su voz, firme como nunca respondió, “No soy esclava de nadie. Soy libre y lo seré hasta el último aliento. El silencio cayó sobre la multitud.

Esa declaración pronunciada con tanta fuerza resonó más que cualquier disparo. Esteban la observaba con orgullo. En sus ojos había dolor por la herida, sí, pero también un brillo de satisfacción. Ella estaba cumpliendo la promesa que le había hecho, la de nunca más bajar la cabeza. Un campesino del pueblo levantó la voz.

Si una mujer que sufrió tanto puede hablar así, ¿qué nos queda a nosotros? Basta de cadenas. Otros lo siguieron. Murmullos se transformaron en gritos de apoyo. En minutos, lo que empezó como una reunión de curiosos, se convirtió en un clamor. Libertad, justicia, libertad. Gregorio intentó imponerse, pero la multitud lo empujó hacia atrás.

Su poder se desmoronaba frente a la fuerza inesperada de una voz femenina que había roto el silencio. Isadora levantó la frente. Sentía el sol acariciarle la piel y por primera vez no le dolía. Era un calor distinto, como un abrazo del destino. En ese momento comprendió que ya no era la mujer marcada por cicatrices, sino una mujer con un futuro, con una historia que nadie podría arrebatarle.

Esteban, aún débil, la sostuvo más fuerte sobre el caballo. Juntos atravesaron la multitud. Nadie se atrevió a detenerlos. En los ojos de todos había un mismo reconocimiento. Aquella pareja había desafiado lo imposible y había vencido. Los días siguientes fueron de reconstrucción. Los peones repararon el establo, los campos volvieron a sembrarse y la hacienda recuperó su ritmo.

Pero todo había cambiado. Ya no era solo la tierra de Esteban, ahora era un hogar compartido con Isadora, quien no era vista como esclava, sino como compañera, como ejemplo de fortaleza. El tiempo pasó y aunque las cicatrices en el cuerpo de ambos quedaron como testigos de la lucha, también quedaron como símbolos de que habían resistido.

Se casaron en la pequeña capilla del pueblo, rodeados de gente que alguna vez había callado y que ahora los bendecía con respeto. El clímax de su historia no fue la violencia, sino la semilla que sembraron juntos. Hijos que corrieron libres por los campos, hijos que nunca conocieron cadenas ni látigos, sino amor y dignidad.

La vida de Isadora, antes marcada por el dolor, se convirtió en un canto de superación, un testimonio vivo de que incluso en la tierra más seca y castigada puede brotar un futuro lleno de esperanza. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu me gusta y apretar el botón de hype. Escribe en los comentarios la palabra libertad para demostrar que llegaste hasta el final.

Suscríbete al canal y comparte esta historia para que más personas se inspiren con esta lucha de superación.