Dicen que los grandes artistas encuentran su inspiración en el amor, la fama o el dolor, pero Javier Solís la encontró en los ojos tristes de un burro moribundo. Aquel encuentro bajo la lluvia no fue casualidad, fue una cita del destino, porque ese día el ídolo de México no salvó a un animal, salvó una parte de sí mismo.

Y de esa compasión nació una canción que haría llorar hasta el cielo. ¿Estás listo para conocer la historia más humana jamás contada por un artista? La tarde caía sobre la ciudad de México y una llovisna fina cubría los adoquines del viejo barrio de Tacubaya. Javier Solís, envuelto en su gabán oscuro, caminaba sin prisa por el callejón, donde solía comprar flores y pan para su madre.

Era uno de esos lugares donde el tiempo parecía detenido, el olor a maíz tostado, los pregones de los vendedores y el sonido lejano de un radio viejo que aún tocaba boleros. Ese día algo llamó su atención. A la orilla del callejón, junto a una carreta abandonada, un burro delgado con la piel llena de heridas. Trataba de comer unas cáscaras de plátano en el suelo.

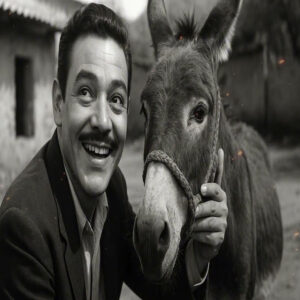

Tenía los ojos opacos, como si el cansancio de los años hubiera apagado toda esperanza. A su lado, un hombre gritaba, “Ya no sirve para nada. Si no lo vendo hoy, lo llevo al matadero mañana.” Javier se detuvo. En su rostro se dibujó esa expresión que solo tienen los que han conocido el dolor ajeno. Miró al animal que temblaba bajo la lluvia. y se acercó lentamente. “¿Cuánto pide por él?”, preguntó con voz serena.

El vendedor soltó una risa amarga. “Por este pobre animal, deme lo que quiera, señor, con eso me quito el peso de encima.” Javier metió la mano al bolsillo y sacó algunos billetes. No pensó, no negoció, solo sintió. Aquí tiene y cuídese, que a veces lo que desechamos es lo que más vale, dijo mientras tomaba la cuerda del burro con cuidado. El hombre se encogió de hombros y siguió su camino.

Javier se quedó ahí bajo la lluvia, mirando al animal que ahora dependía de él. No sabía qué haría con él. Solo sabía que no podía dejarlo morir. Lo llevó hasta su pequeña casa de descanso en Coyoacán, donde los rosales crecían junto a una fuente. Le preparó un poco de avena con agua tibia y lo cubrió con una manta vieja.

“Tranquilo, compañero”, murmuró. “Nadie te volverá a golpear.” Durante la noche el burro no comió mucho, pero cuando Javier le cantó en voz baja como quien reza sin querer, el animal levantó la cabeza. Por un instante, en aquellos ojos tristes, brilló algo que no era dolor, sino reconocimiento. Javier sonríó.

Mira nada más, hasta parece que me entiende. Afuera la lluvia seguía cayendo, pero dentro de esa pequeña casa había un silencio distinto, uno que no pesaba, uno que sanaba. Y aunque Javier no lo sabía todavía, esa decisión impulsiva comprar un burro enfermo solo por pena iba a cambiar su manera de ver la vida y a inspirar la canción más inesperada de su carrera.

Amaneció despacio con el cielo de Coyoacán pintado de un gris suave que olía a tierra mojada. Javier abrió la puerta del patio en silencio, temiendo encontrar al burro tendido, rendido por la fiebre y el cansancio. Pero ahí estaba, de pie, inmóvil, con las orejas alertas y los ojos más vivos que la noche anterior, como si la lluvia hubiera lavado algo más que su pelaje.

“Buen día, compañero”, dijo Javier, dejándole un balde con agua limpia y otro con avena humeante. El animal dio un paso torpe tanteando el suelo y bebió con lentitud, como si cada trago ocupara un recuerdo. De cerca Javier notó cicatrices antiguas en el lomo, marcas irregulares que no parecían de golpes al azar, sino de rosaduras firmes, repetidas, rosaduras de correas, de carga.

Había trabajado demasiado y por demasiado tiempo. Javier pensó en su propio oficio, esa forma de cargar con dolores ajenos hasta convertirlos en canción. Sonríó con ironía. Mira nomás, tú y yo no somos tan distintos. A media mañana tocó a la reja doña Remedios, la vecina que vendía a Tole en el callejón donde Javier compraba flores.

Venía con un frasco de unento y una bolsa de zanahorias. Me dijeron que rescataste a un animalito. Dios te lo pague, mi hijo. Dijo entrando sin anunciarse como entran los que ya son familia. Levantó una ceja cuando vio al burro. Ah, caray. Este no es cualquiera. Mira el pelaje de la cruz en el lomo y esas patas firmes. Este animal conoció camino.

Camino, preguntó Javier. De los que guiaban por veredas, por barrancas, de los que no se asustan fácil. Déjalo oler que él recuerda”, explicó untando el ungüento con ternura sobre una herida del cuello. “Y cántale, que los animales se curan mejor cuando la casa suena bonito.” Javier rió bajito, “Eso sí puedo.

” Por la tarde, el sol se coló tibio entre las hojas del naranjo. Javier se sentó en el escalón de piedra con una guitarra vieja. No buscó una melodía ambiciosa, sino un bbén sencillo, un 68 que había aprendido de niño cuando su madre le palmaba el hombro para marcarle el compás.

Rasgueó suave, casi como si le arrullara la tristeza. El burro alzó la cabeza, dio un paso, luego otro. Sus orejas giraron hacia la guitarra y su respiración se acompasó con el ritmo. Cuando Javier pausó, el animal soltó un rebusno corto, áspero, casi un sigue en idioma de bestias. Javier volvió a tocar y el burro, como si se afirmara en un recuerdo remoto, avanzó hasta quedar a su lado y apoyó el hocico en su rodilla.

Ándale, entonces era eso susurró Javier. Te dolía el mundo, no el cuerpo. No era magia, era memoria. El mismo compás que acompañaba a los arrieros en rutas largas, el golpeteo de cascos sobre piedras, el aliento que aprende a no rendirse. Javier lo entendió sin palabras.

Esa tarde llegaron un muchacho del mercado que ayudaba a Javier con recados y Don Hilario, zapatero de manos curtidas. Traían una cobija limpia y un costal de alfalfa. ¿Qué nombre le vas a poner? Preguntó arrodillándose para acariciar con torpeza el cuello del animal. Javier se quedó pensando, los nombres no se escogen, se descubren. Este ya trae el suyo puesto. Don Hilario, que había visto pasar medias vidas desde la banqueta, lo miró de reojo.

Si el animal camina al compás, tal vez fue de arriero. ¿Ves esas rosaduras? Correas de aparejo viejo. Y aquí, mira, señaló una marca en el costado. Parece el resto de un hierro de hacienda. Si cicatrizó así, alguien lo dejó ir hace mucho o lo perdió. Los tres se quedaron en silencio.

El burro, como si entendiera, dio dos pasos hacia la guitarra y volvió a apoyar el hocico en la rodilla de Javier. “Te gusta que cante bajito, ¿verdad?”, dijo Javier. Y la guitarra respondió con un son que olía a polvo de camino. Al caer la noche, una inquietud le picó el pecho. Y si el animal tenía dueño? ¿Y si alguien lo buscaba? La compasión no debía convertirse en despojo.

Mañana iré al callejón temprano. Preguntaré por su historia, dijo, “mes para sí que para los otros. Yo te acompaño, patrón.” saltó por si hay que cargar cosas o palabras. La risa antes dolió el aire. Javier dejó la guitarra recostada a la pared y por primera vez el burro comió sin miedo. No devoró.

Probó lo suficiente para que el cuerpo recordara que la vida todavía tenía un sitio para él. Al día siguiente, el barrio amaneció con olor a pan dulce. En el callejón don Chuy, el del puesto de flores, levantó la mirada en cuanto vio a Javier. ¿Qué tal el animal?, preguntó limpiándose las manos en el delantal. Respira mejor, respondió Javier, y camina si le canto.

Don Chuy frunció el seño, como quien busca una sombra en la memoria. ¿No será el burro de don Roque? ¿Quién es don Roque?, preguntó Un arriero de antaño. Vivía por San Ángel. Decían que guiaba caravanas cuando los caminos eran barro y miedo.

Tenía un burro que no se paraba ni con la noche y cantaba, ¿ves? Cantaba para no cansarse. Dijo moviendo la cabeza al ritmo de un recuerdo. Si preguntas por él, ve con doña Isabela, la viuda. Atiende una tiendita en la esquina de la capilla vieja. Ella te dirá. El corazón de Javier le marcó tiempo en el pecho. No eran golpes de alarma, sino el trote de una certeza. Dieron las gracias y caminaron hasta la capilla, donde el sol ya empezaba a templar las piedras. Doña Isabela era pequeña y firme.

En su mostrador había frascos de dulces y una bolsa de sal quebrada como la que usan los que conocen de caminos. Cuando escuchó la historia, no preguntó precio ni detalles. Preguntó algo más hondo. ¿Te sigue cuando cantas? Sí, dijo Javier. Ella cerró los ojos un segundo, como quien oye pasos que ya no están. Entonces es él. Se llama Sombra.

Así le decía mi difunto Roque, sombra, porque nunca me dejó solo. Javier tragó saliva. El nombre se había revelado. Lo perdimos hace dos inviernos, continuó doña Isabela. Una luz se llevó parte del corral. Pensamos que estaba muerto. Buscamos hasta que nos cansamos de llorar. Roque no lo resistió mucho tiempo. Su pecho ya venía cansado de cerros.

murió con la pena de no despedirse de su compañero. La tienda quedó en silencio. Detrás un gallo cantó fuera de hora, como si quisiera acomodar el tiempo. “Si es sombra, no te equivocaste al rescatarlo”, agregó ella con una sonrisa que parecía costarle. “Ese burro sabe encontrar la salida en los caminos malos.

Salvó gente, salvó cargas que alimentaron pueblos y a mi roque los salvó de la soledad. Javier sintió un nudo en la garganta de esos que no se disuelven con agua. No quiero quitarle lo que es suyo. Nada me quitas, dijo ella, posando la mano sobre la de Javier. El amor que vuelve a casa nunca despoja.

Repara, si él te eligió, es porque olió en tu voz el camino de regreso. Solo te pido una cosa, tráemelo para verlo, para darle las gracias y para que sepa que puede seguir, que ya no le debo nada. con los ojos brillosos, fingió rascarse para esconder la emoción. “Entonces, ¿Sombra se queda con nosotros?”, preguntó mirando a Javier. “Sombra decidirá con quién camina”, contestó Javier.

y la frase le supo a verdad limpia. Regresaron con el sol alto y el rumor de la ciudad llenando los huecos. En el patio, Sombra olfateó la camisa de Javier, luego la bolsa de zanahorias y al escuchar el primer rasgueo de guitarra se acercó sin dudar. Javier tocó el mismo 68, pero ahora dejó que el aire hiciera los silencios.

En cada pausa, Sombra daba medio paso, como marcando con su cuerpo lo que la música contaba. Sombra, dijo Javier con el tono de quien nombra a un viejo amigo. Te gustaría volver. Podemos llevarte con doña Isabela o quedarte aquí y volver juntos cuando haga falta. El burro exhaló fuerte, casi un bramido, y apoyó la frente en el pecho de Javier.

No había misterio, había elección, había confianza. Esa noche, doña Remedios llevó tamales para todos. Comieron en el patio mientras sombra dormía. Y Javier, con los dedos cansados, empezó a anotar en un cuaderno frases sueltas: “Cargar para no quebrarse. La cruz en el lomo que no duele si acompasa la voz. Volver es otra forma de salvar.

No estaba escribiendo una canción todavía, estaba escuchando una vida. Antes de apagar la luz, se prometió algo. Al día siguiente llevaría a sombra con doña Isabela, no para devolverlo, sino para cerrar un círculo. En el centro de esa decisión, sin que nadie lo supiera, la tía la reviravolta que vendría.

Porque en el rostro de una viuda y en los pasos de un burro, Javier iba a encontrar un secreto humilde que cambiaría el destino de una canción y el demás de una persona. El amanecer de aquel día trajo un aire más fresco, como si el cielo hubiera decidido limpiar la ciudad solo para ellos.

Javier se levantó antes de que cantaran los gallos. preparó un poco de agua con melaza, acarició el cuello del burro y le habló con voz pausada. Hoy iremos a verte con tu vieja amiga Sombra. Ella te espera. El animal movió las orejas y soltó un resoplido suave, casi una respuesta. llegó poco después con la energía de quien no sabe estarse quieto. Patrón, ya puse la manta en la carreta. Listo el viaje. Listo, hijo.

Dijo Javier con esa serenidad que da el propósito. No hay prisa. Los caminos del corazón no se miden en pasos. Salieron por las calles empedradas, donde el ruido de los cascos de sombra se mezclaba con el murmullo de los puestos que despertaban. Algunos vecinos saludaban, otros observaban con curiosidad.

Javier Solís, el famoso cantante, llevando un burro enfermo como si fuera un tesoro. Pero a Javier no le importaban las miradas. Había aprendido que las almas nobles no necesitan explicaciones. Cuando llegaron a la esquina de la capilla vieja, doña Isabela ya los esperaba. Tenía el cabello recogido en un moño gris y los ojos hinchados de lágrimas contenidas.

Al ver al burro, su voz se quebró. Sombra, susurró, mi muchacho fiel. El burro alzó la cabeza, la miró y dio tres pasos torpes hacia ella. Isabela extendió la mano temblorosa y el animal apoyó el hocico en su palma. Por un momento, el tiempo se detuvo. Ni el viento se atrevió a interrumpir ese reencuentro. Javier y se quedaron a un lado sin hablar. Era un silencio sagrado.

Las lágrimas de la mujer cayeron sobre el lomo del burro y cuando ella levantó la vista hacia Javier, sonrió entre soyozos. Gracias, hijo. Gracias por devolverme este pedazo de vida que creí perdido. Javier negó con la cabeza. No lo devolví, señora. Él regresó por su cuenta. Solo lo ayudé a recordar el camino.

Ella asintió y después de unos segundos señaló algo en el cuello del animal. Mira, aún lleva colgado el pequeño costal de cuero. Lo hacía roque mismo para guardar semillas de maíz bendito. Siempre decía que si algún día se perdían, el destino hablaría a través de esas semillas. Javier, intrigado, soltó el pequeño amarre. Dentro del costal había un papel doblado amarillento por el tiempo. Lo abrió con cuidado.

Era una carta escrita con tinta corrida firmada por Don Roque. Si alguien encuentra a sombra, sepa que él lleva en su andar los rezos de un viejo arriero. Este animal me acompañó en mis peores días y su paciencia me enseñó a amar la vida. Si vuelve a caminar al lado de un hombre bueno, entréguele este mensaje.

Cuide su voz, porque una voz que consuela vale más que 1000 caminos recorridos. Roque, 1961. Javier se quedó en silencio con los ojos fijos en aquellas letras que parecían habladas desde otro mundo. “Cuide su voz”, repitió en voz baja, como si la frase pesara dentro del pecho. Era un consejo, pero también una advertencia.

Roque no sabía que esas palabras llegarían justo a quien más las necesitaba. Doña Isabela tocó su brazo. Él siempre soñó con que alguien digno heredara ese mensaje. Roque decía que los hombres que cantan por amor también cargan el alma de los que ya no pueden hacerlo. Javier miró a sombra.

El burro, tranquilo, masticaba un poco de alfalfa sin prisa. Tal vez por eso me encontró, dijo casi para sí, para recordarme por qué canto. Doña Isabela asintió. Entonces, no lo devuelvas. Llévate que siga contigo. Pero prométeme algo. Cuando cantes, nómbralo en silencio. Así sabrá que no caminó en vano. Javier apretó el papel contra el pecho. Lo prometo, señora, lo prometo con el alma. El regreso a casa fue diferente.

El sol iluminaba los tejados y los sonidos de la ciudad parecían acompasarse al paso de sombra. caminaba a un lado pensativo. Patrón, ¿cree que el burro sabía lo de la carta? Preguntó con curiosidad sincera. No sé, pero hay animales que escuchan lo que los hombres ya no oyen. Respondió Javier, mirando al horizonte.

A veces solo hacen falta oídos humildes para oír a Dios. Esa noche, en el silencio de su casa, Javier volvió a abrir la carta, leyó cada palabra como si fuera un verso y con la guitarra entre las manos comenzó a escribir una melodía suave, sincera, sin adornos. Le llamó Sombra y Camino.

Una canción que no hablaba de amor romántico, sino de lealtad. gratitud y fe en la bondad que todavía existe en los rincones del mundo. Cuando terminó de escribirla, miró al burro dormido bajo la lámpara. “Gracias, viejo”, murmuró. “Tal vez tú no sabías cantar, pero me enseñaste la nota más pura de mi vida. Afuera la noche olía alfalfa y a tierra húmeda.

En el cielo estrella brillaba más que las demás, como si también quisiera escuchar. Los días siguientes trajeron una calma nueva a la vida de Javier. Era una calma diferente, no la del descanso, sino la del alma que encuentra sentido. Sombra ya no temblaba al caminar. Su pelaje empezaba a brillar bajo el sol y el sonido de sus pasos en el patio se había vuelto parte del ritmo cotidiano de la casa.

A veces, mientras Javier ensayaba, el burro se echaba cerca y cerraba los ojos como si entendiera cada palabra. Una tarde, mientras afinaba su guitarra, Raúl, su representante y amigo, llegó sin anunciarse. Javier, el maestro Belarde te está esperando en el estudio. Dijo que quiere algo nuevo, algo con alma, algo que nadie más pueda cantar.

Javier guardó silencio. Miró su cuaderno lleno de garabatos y versos inacabados. Tengo algo, pero no sé si es para el público. Se rió con tristeza. Es más bien para mí. Entonces es justo lo que necesitamos, respondió Raúl. Las canciones que sanan al que las canta suelen curar también a los que las oyen.

El estudio estaba casi vacío cuando llegaron. El eco de los muros viejos y el olor a madera y polvo le daban un aire de capilla. Javier se sentó frente al micrófono con la guitarra sobre las piernas. No llevaba traje ni sombrero, solo una camisa blanca arremangada y el alma desnuda.

“Voy a llamarla sombra y camino”, dijo mirando a través del cristal del estudio. “Y no quiero mariachis, ni trompetas, ni coros, solo la guitarra y el silencio.” Belarde lo miró con sorpresa. “¿Solo eso, Javier?” “Sí.” Javier sonró con serenidad, porque hay historias que no necesitan aplausos, solo verdad.

El técnico hizo una señal, la cinta comenzó a rodar. Javier respiró hondo y cerró los ojos. Los primeros acordes fueron tan suaves que apenas parecían romper el aire. Cantó despacio con esa voz profunda que parecía salir del corazón mismo de México. Si el camino se borra, que me guíe tu paso, sombra fiel que no juzga. Solo sigue despacio.

No hay herida que duela cuando el alma acompaña y no hay hombre perdido si un amigo lo abraza. Al otro lado del vidrio nadie se movía. Velarde tenía los ojos vidriosos y el técnico había dejado de ajustar los controles para simplemente escuchar. Era una de esas interpretaciones que se sienten más que se oyen. Cuando Javier terminó, el silencio fue tan hondo que casi dolía.

Eso no fue una canción”, murmuró Belarde, “Fue una oración.” Javier asintió sin hablar. Sus ojos brillaban con una mezcla de alivio y tristeza. No la compuse yo, maestro, solo la escuché y la dejé salir. Al salir del estudio, Raúl encendió un cigarro con manos temblorosas.

¿Sabes lo que hiciste, Javier? Esa melodía no es solo tuya. Va a tocar a todos los que se sientan solos. Javier suspiró. Si toca aunque sea a uno, ya habrá valido la pena. Esa noche, de regreso en casa, Sombra lo esperaba junto al portón. Javier le acarició el lomo y le contó, como quien habla con un viejo amigo, todo lo que había pasado en la grabación.

Canté por ti, viejo”, le dijo, “por los que cargan sin quejarse, por los que caminan sin ser vistos.” El burro movió las orejas y rozó su frente contra el pecho del cantante. A lo lejos se oía el murmullo de la ciudad y entre los secos el suave tarareo de una canción que parecía volver desde el cielo. Semanas después, Sombra y Camino salió en un disco nuevo.

No era un sencillo comercial. Pero algo misterioso ocurrió. La gente empezó a pedirla en las radios una y otra vez, no porque fuera una canción de amor, sino porque hacía llorar sin saber por qué. Un conductor de radio de Guadalajara dijo en vivo, “Esta melodía parece escrita por alguien que habló con el alma de los humildes, como si un burro cansado hubiera susurrado la letra al oído de un ángel.

” El comentario se volvió viral en los periódicos locales y cuando Javier escuchó esa frase no pudo contener las lágrimas. “Sí, eso fue.” Susurró al viento. Un ángel de cuatro patas y corazón de tierra. Esa noche escribió una última línea en su cuaderno bajo la letra de la canción. Los hombres buscan fama, los animales buscan amor, pero a veces el cielo mezcla los caminos y ambos se encuentran en un mismo destino.

Miró a Sombra, que dormía tranquilo bajo la luna. Y por primera vez en mucho tiempo, Javier Solís sintió que no le faltaba nada. Una mañana, Javier despertó con el sonido insistente del teléfono. Bueno, respondió con voz adormecida. Javier, eres noticia, gritaba Raúl al otro lado. La prensa quiere entrevistarte. Dicen que sombra y camino está en boca de todo México. Javier sonrió con sorpresa.

¿Y desde cuándo una canción sin trompetas levanta tanto ruido? Desde que la gente empezó a llorar escuchándola, contestó Raúl. Y hay más. Alguien filtró que la inspiraste en un burro rescatado. Los periodistas quieren conocerlo. Javier soltó una risa cansada. No lo hice por fama, Raúl. Si hablo, será solo para honrar lo que él me enseñó. Entonces diles eso, respondió su amigo.

El país necesita escuchar verdades sencillas. A las pocas horas, el jardín de su casa se llenó de cámaras, fotógrafos y curiosos. Sombra, tranquilo como siempre, pastaba bajo el limonero mientras los reporteros trataban de obtener la foto del año. Uno de ellos, joven y arrogante, preguntó en tono burlón, “Maestro Solís, entonces su gran inspiración fue un burro.” Javier levantó la mirada sin molestarse.

Su voz salió firme, pausada. con esa elegancia que solo tienen los hombres que saben de respeto. No, muchacho, mi inspiración fue la bondad. El burro solo me recordó algo que ustedes parecen haber olvidado, que ninguna criatura que sufre deja de tener valor. El silencio fue inmediato. Hasta las cámaras parecieron detenerse.

Una reportera mayor con voz suave añadió, “¿Y qué le enseñó ese animal, maestro?” Javier respiró hondo, a no medir la vida por lo que uno gana, sino por lo que uno salva. Las palabras quedaron flotando en el aire como un eco. Alguien en la multitud aplaudió, luego otro. En segundos todos los presentes aplaudían.

Sombra levantó la cabeza como si entendiera que aquella ovación también era para él. Esa misma noche, el noticiero principal transmitió la entrevista. El cantante que aprendió humanidad de un burro, tituló el presentador. Y en cada hogar mexicano esa frase sembró una semilla distinta.

Algunos rieron, otros reflexionaron, pero nadie quedó indiferente. Días después, Javier recibió decenas de cartas de personas humildes, campesinos, niños, incluso monjas de un convento en Puebla. Todas decían lo mismo. Gracias por recordarnos que el alma no se mide por la fama, sino por la compasión. Una carta llamó especialmente su atención.

Venía de un niño de Jalisco, escrita con letra temblorosa. Señor Solís, yo también tengo un burro viejo. Mis vecinos dicen que debería venderlo, pero ahora no lo haré. Si usted pudo verlo con amor, yo también puedo. Gracias por enseñarme a querer lo que todos desprecian. Javier sostuvo esa carta largo rato, luego miró a Sombra, que dormía a la sombra del naranjo.

“Mira lo que hiciste, compañero”, murmuró. Sin decir una palabra, “Enseñaste más que 1000 canciones.” Pero no todos lo celebraban. Algunos críticos de la capital se burlaron del gesto en una columna. Un periodista escribió, “Solís se ha vuelto sentimental. Tal vez canta para animales porque ya no sabe llegar al público.

” Raúl, indignado, le mostró el artículo. “¿Vas a dejar que te falten al respeto así?” Javier leyó el texto completo y lo dejó sobre la mesa. Déjalos. No entienden. Los hombres que nunca miraron a los ojos de un ser humilde no saben de qué está hecha la gratitud. Esa noche, durante una presentación en vivo, decidió hablar al público.

El teatro estaba lleno. Después de cantar sombras nada más, pidió silencio y contó la historia de Sombra. Habló de la lluvia, del callejón, del dolor del animal y de cómo, en medio de todo, había descubierto algo más grande que la música. No lo compré para inspirarme, lo compré porque no soporté verlo sufrir.

Y en ese acto simple entendí algo, que ayudar sin esperar aplausos es la melodía más difícil, pero la más hermosa. El público de pie lo ovasionó por varios minutos. Una señora del público gritó entre lágrimas. Así era mi padre maestro. Así era la gente de antes. Javier sonrió con el corazón encogido. Entonces que nunca se nos olvide, señora, que el amor cuando es verdadero no necesita escenario.

Al volver a casa lo esperaba sombra quieto en el jardín bajo un cielo despejado. Javier se sentó junto a él y apoyó la guitarra sobre las piernas. No cantó para el público ni para la fama. cantó para su amigo y entre notas y respiraciones, el burro inclinó la cabeza como si el alma del arriero Roque aún escuchara desde algún lugar del camino.

Pasaron los meses y la vida parecía haberse acomodado en una rutina tranquila. Javier seguía cantando, grabando, sonriendo al público con esa elegancia que lo distinguía, pero cada vez que volvía a casa, lo primero que hacía era buscar a sombra en el patio. Veces lo encontraba durmiendo bajo el limonero, otras simplemente mirando el horizonte como si esperara algo o a alguien que solo él recordaba.

Una mañana fría de noviembre, Javier notó algo distinto. Sombra no se levantó cuando oyó la puerta. El animal respiraba con dificultad. Su pecho subía y bajaba como si cada aliento fuera una cuesta empinada. Vamos, viejo”, susurró Javier acariciándole el cuello. “No me asustes.” corrió a buscar al veterinario del barrio, un hombre sencillo que atendía más por cariño que por dinero.

Después de revisarlo en silencio, sacudió la cabeza despacio. “No hay fiebre. Es el tiempo. Los años pesan, don Javier. Este animal dio más de lo que tenía y no hay nada que se pueda hacer. preguntó Javier conteniendo la voz. Sí, acompañarlo. Que no sienta miedo. Eso también es curar.

El veterinario se fue dejando una pomada y unas palabras sabias. Javier se quedó solo con sombra, le trajo agua, lo cubrió con la manta de siempre y se sentó a su lado con la guitarra en las manos. No tocó enseguida. lo miró y comprendió que había llegado el momento de devolver todo lo que aquel ser silencioso le había enseñado. “Tú me enseñaste a cantar desde la bondad”, le dijo con la voz temblorosa.

“Ahora te canto para que descanses.” Rasgueó los primeros acordes de sombra y camino. La melodía flotó entre las ramas, mezclándose con el perfume de las flores de Azahar. El burro, débil, movió apenas una oreja, luego otra, y su respiración pareció acompasarse con la canción. Javier siguió cantando con los ojos llenos de lágrimas, pero sin perder la voz.

Era su manera de despedirse sin decir adiós. “Gracias, compañero”, murmuró al terminar. Gracias por mostrarme que hasta el dolor puede ser un puente hacia el amor. Esa noche la luna iluminaba el jardín con un brillo blanco y sereno. Doña Remedios llegó con una vela encendida y un rosario entre las manos. ¿Cómo sigue el animalito, mi hijo? Javier bajó la mirada.

Está cansado, comadre, pero no sufre. Sabe que no está solo. Doña Remedios lo miró con ternura. A veces Dios no manda ángeles con alas, los manda con cascos y mirada triste para ver si aprendemos lo que es la gratitud. Él asintió sin poder hablar.

El silencio se llenó de un canto lejano, tal vez de una radio o de algún borracho en la calle, pero para Javier sonaba como una despedida que venía del cielo. A medianoche, Sombra movió la cabeza una última vez. Javier lo abrazó sintiendo su cuerpo tibio apagarse entre los brazos. El mundo se detuvo. Solo el sonido del viento entre los limoneros quedó como testigo.

No lloró enseguida, solo permaneció allí sosteniendo al animal, entendiendo que algunas pérdidas no duelen. Transforman. Al amanecer, lo encontró todavía en el patio con el rostro cansado y los ojos rojos. Se fue, patrón, preguntó con voz baja. Javier asintió. Sí, pero se fue tranquilo. Y no te preocupes, hijo, porque no murió un burro.

Entonces, ¿qué fue, patrón? Se fue un maestro de los que enseñan sin hablar. Lo enterraron bajo el naranjo con una cruz sencilla de madera. Encima Javier clavó una placa de metal donde escribió con su puño y letra: “Aquí descansa sombra.” No tuvo voz. Pero enseñó a cantar con el alma.

Esa tarde no hubo ensayo ni entrevistas, solo una promesa. Frente a la tumba, Javier dijo en voz baja, “Cada vez que cante, viejo, te nombraré en silencio y mientras viva, recordaré que la verdadera música no nace del aplauso, sino de la compasión.” Pasaron las semanas, pero la ausencia de sombra seguía rondando la casa como un eco suave.

A veces, al amanecer, Javier juraba escuchar los cascos sobre el empedrado o el suspiro leve que el burro hacía antes de dormirse. No era tristeza, exactamente, era gratitud envuelta en silencio. Una noche, Raúl llegó con una noticia. Javier, te invitaron a cantar en el teatro de Gollado en Guadalajara. Será un homenaje a tu trayectoria.

La gente te quiere ver y esperan que cierres con sombra y camino. Javier se quedó callado un instante. Entonces cantaré, pero no por mí, respondió. Lo haré por quien me enseñó a mirar la vida desde abajo con los ojos de la humildad. El teatro estaba repleto, luces doradas, aplausos interminables, flores sobre el escenario.

Pero Javier, detrás del telón sentía un temblor distinto en el pecho. Llevaba en el bolsillo interior de su saco la carta de don Roque, ya doblada y desgastada por el tiempo. La sacó un momento y la leyó en silencio antes de salir al escenario. Cuide su voz, porque una voz que consuela vale más que 1000 caminos recorridos.

Entonces comprendió esa noche no iba a cantar para entretener, sino para consolar. Salió al escenario bajo una ovación que casi lo derrumbó. El público gritaba su nombre, pero él levantó la mano pidiendo silencio. Se acercó al micrófono, respiró hondo y dijo con voz temblorosa, “Esta canción no nació en un estudio.

Nació bajo la lluvia junto a un ser que el mundo consideraba inútil. Pero me enseñó que la vida vale, aunque nadie te aplauda. Va por ti, sombra.” El guitarrista rasgueó los primeros acordes. Javier cerró los ojos y al cantar su voz sonó más profunda, más humana, más viva que nunca. Camina conmigo, sombra del alma, que aún hay senderos donde el amor no calla.

Si me caigo, levántame despacio, que en tu silencio aprendí el milagro. Las palabras llenaron el teatro como una plegaria. Al final el público no aplaudió enseguida. Hubo un instante de silencio tan puro, tan hondo, que todos entendieron que estaban frente a algo más grande que una canción. Una mujer del público rompió en llanto.

Un niño preguntó a su madre por qué el cantante lloraba y hasta los músicos, acostumbrados a la rutina de los escenarios, bajaron la mirada con respeto. Entonces Javier levantó la vista hacia el techo del teatro y murmuró, “Gracias, viejo amigo. Sé que sigues caminando conmigo.

” Después de aquella noche, sombra y camino, se convirtió en una de las canciones más queridas de su repertorio. Pero Javier nunca la promocionó, nunca la cantó dos veces igual. Decía que cada interpretación era una oración distinta. Con el paso del tiempo, periodistas, artistas y fans intentaron descubrir el secreto detrás de aquella historia.

Algunos decían que el burro era un símbolo, otros creían que había sido un invento publicitario. Solo unos pocos sabían la verdad, que la fe y la compasión pueden nacer de un gesto tan simple como salvar una vida que nadie mira. Una tarde, años después, ya hombre adulto, visitó la casa de Javier, ahora silenciosa. El naranjo seguía allí y bajo su sombra permanecía la cruz de madera con la placa oxidada.

Se arrodilló y acarició la tierra. “No te olvidamos, sombra”, susurró. “El maestro sigue cantando tu nombre, aunque ya no lo diga en voz alta. El viento movió las hojas del árbol y por un segundo el aire pareció traer de vuelta el eco de unos cascos lejanos.