Dicen que toda gran canción esconde una verdad que nunca se gritó. Esta nació en la ciudad de México bajo la lluvia y el silencio de la madrugada. Jamás se cantó con nombres ni apellidos, pero ardía en cada verso. Y yo estuve ahí la noche en que Vicente Fernández decidió escribirla.

La lluvia fina caía sobre la ciudad de México, dibujando charcos que reflejaban los anuncios de neón insurgentes. Los automóviles lanzaban destellos con sus faros y el olor a gasolina se mezclaba con el de un carrito de elotes que resistía en la esquina. Era una noche húmeda con el cielo encapotado y un aire frío que obligaba a la gente a caminar con prisa.

Vicente Fernández llegó al viejo hotel del centro histórico con la serenidad de quien carga un secreto, un hombre acostumbrado a que la multitud lo aclamara, pero que esa vez necesitaba refugio y silencio. Subió las escaleras con paso lento, el sombrero en la mano y la chaqueta de cuero todavía húmeda por la llovizna.

En la habitación lo esperaba un cuaderno de tapas oscuras, de esos que guardan más confesiones que palabras. Encendió la lámpara y la luz amarilla bañó las paredes gastadas. Junto al cuaderno había un sobre blanco con una caligrafía inclinada que él conocía demasiado bien. Decía en pocas letras, para no olvidar.

Lo firmaba Ana Lucía, la mujer que nunca pudo tener en público. Ella no era famosa, ni cantante, ni actriz. Era maestra en una primaria de Azcapotzalco, de esas mujeres que hablan bajito, pero transmiten más fuerza que cualquier grito. Vicente la había conocido años atrás en una visita a un hospital infantil donde él cantó para un niño enfermo.

Ana Lucía estaba allí voluntaria. sosteniendo la mano del pequeño. Desde ese instante, algo se encendió entre los dos. Una llama serena, no de escándalo ni de espectáculo, sino de esas que calientan sin que nadie lo note. Vicente tomó el cuaderno y lo abrió con cuidado, como quien abre una herida vieja. La pluma descansaba sobre la mesa esperando.

Antes de escribir, respiró hondo y miró por la ventana. Desde lejos llegaban los ecos de la plaza Garibaldi. Trompetas afinando, guitarrones marcando compases, voces que se mezclaban con carcajadas. Ese murmullo de la ciudad era para él brújula y compañía.

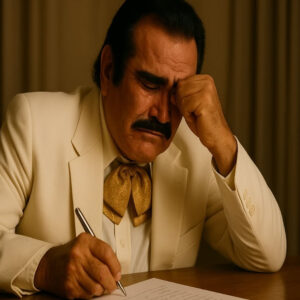

Entonces escribió la primera línea, si no puedo amarte en público, que al menos esta canción te guarde en silencio. Las palabras brotaron lentas como gotas cayendo en un vaso. Tú que escondes el sol detrás de un rebozo humilde. Tú que enseñas a leer con voz de madre. Se detuvo, tachó, volvió a escribir. A cada verso la imagen de Ana Lucía se hacía más nítida.

Sus manos con olor a tiza, su sonrisa cansada al final de una jornada, la ternura con que escuchaba. De pronto no pudo seguir. Cerró el cuaderno y se calzó las botas otra vez bajo del hotel sin avisar a nadie. El recepcionista lo reconoció, pero Vicente solo inclinó la cabeza en señal de respeto.

Afuera, la llovizna había cesado, dejando el aire limpio y un pavimento que brillaba como espejo, caminó hasta la plaza Garibaldi. Ahí, entre mariachis, que ofrecían canciones a cada mesa, se sentó en un rincón del Tenampa, pidió un café negro y un vaso con agua. Nadie se atrevió a molestarlo.

Todos entendían que esa noche el rey buscaba más el alma que los aplausos. Sacó de nuevo el cuaderno y continuó: “Si te nombro, te pierdo. Si te callo, me muero. Entonces te escribo y te vivo en secreto.” Un trompetista joven de mirada tímida, se acercó y preguntó con respeto, “¿Quiere que le toque algo, don Vicente?” Tócame sombras, mijo, pero despacito. Hoy la ciudad pide paso corto.

El muchacho obedeció y la melodía llenó el bar con un aire solemne. Vicente escribió mientras el sonido del trompete acariciaba la madrugada. Cada nota le recordaba que su promesa con Ana Lucía era firme. Nunca exponerla, nunca ponerla bajo los reflectores, porque el amor verdadero también sabe vivir en silencio.

Terminó un verso más y bebió un sorbo de café amargo, como si ese sabor fuerte lo mantuviera despierto frente a sus propios fantasmas. Cerró el cuaderno con decisión, guardó el sobre dealucía entre sus páginas y murmuró apenas audible: “Que el mundo te cante sin saberlo y que tú me escuches aunque nadie lo entienda.

” Aquella noche, en medio de la ciudad más grande y ruidosa, Vicente escribió la canción que jamás pudo estrenar en un escenario, una melodía destinada a existir en la intimidad, pero que pronto traería consecuencias inesperadas. A la mañana siguiente, la ciudad olía a asfalto húmedo y pan recién horneado. Vicente salió temprano del hotel con el cuaderno de cuero bajo el brazo, guardado como se guarda un retrato querido.

El chóer lo llevó por reforma hasta un pequeño estudio en Coyoacán, una casa adaptada con paredes forradas de madera y micrófonos que parecían flores de metal. Ahí lo esperaba Chaba, el ingeniero de siempre, un hombre de paciencia fina y oídos que sabían distinguir entre un suspiro y una duda. “Solo quiero fijar el tono”, dijo Vicente.

“Nada de arreglos, nada de coros, una guía y ya.” En el cuarto de Thomas, la guitarra sonaba cruda, honesta, cada cuerda a un hilo de la noche anterior. Vicente abrió el cuaderno en la página marcada por el sobre de Ana Lucía y cantó Quedito, no para impresionar, sino para confirmar que la melodía respiraba.

Chava asentía sin interrumpir, ajustando perillas con la naturalidad de quien acomoda la luz en un cuadro. Cuando terminaron, el silencio se posó sobre la madera como un pájaro cansado. “La borro de inmediato”, preguntó Chava prudente. “Guárdala en el carrete, pero sin nombre”, respondió Vicente. “Esto no es una canción para vender, es para no olvidar.” En la sala de espera, dos jóvenes mariachis aguardaban una oportunidad de saludarlo.

Uno de ellos, Felipe, cargaba un estuche golpeado y una reverencia nerviosa. El otro, Paco, llevaba un radiograbador a pequeño colgado del hombro como si fuera parte del uniforme de su generación. Don Vicente, se atrevió Paco, nos permite escuchar un pedacito, no más para aprender cómo entra usted a tiempo. Vicente sonrió con educación, pero negó con la cabeza.

Les habló de disciplina, de escuchar más que tocar, de no forzar lo que el corazón todavía no ha entendido. Ellos sentían con ojos grandes, agradecidos por la lección corta. Chava, entretanto, salió un momento a la cocina por café. La puerta del control room quedó apenas entreabierta y durante unos segundos el carrete corrió en rebobinado con el volumen bajo, lo suficiente para que un hilo de la melodía se escapara al pasillo como un secreto que prueba sus alas antes de volar.

No fue mala intención. Paco acercó el oído apenas un instante y se llevó en la memoria dos versos que parecían latir. Más tarde, en el camión de regreso a Garibaldi, silvó lo que recordaba para no perderlo. Y en la plaza, al caer la tarde, probó esos compases con el guitarrón.

Entre una media vuelta y un Se me olvidó otra vez, como quien mete una especie nueva en un guiso de siempre. Mientras tanto, Vicente cruzó la ciudad hacia Azcapotzalco. El patio de la primaria estaba vacío, olor a lápices, eco de voces infantiles que ya se habían ido. Ana Lucía lo esperaba en el salón seis con los pupitres ordenados y una taza de café tibio. No debiste venir, dijo en voz baja. Aquí las paredes tienen oídos.

Las paredes no cantan, Lucía, respondió él. Y si cantaran, les pediría que guardaran silencio. Hablaron poco. Ella leyó una estrofa en el cuaderno y apretó los labios para no llorar. No pidió que la nombrara, no exigió promesas imposibles. Solo puso la palma sobre la letra recién nacida como quien bendice sin palabras.

“Hay niños que creen que la música lo arregla todo”, susurró. Yo les digo que la música no arregla, pero acompaña. Acompáñame desde lejos. Sí, desde donde me lo permita tu paz”, contestó él. Al despedirse, un par de maestras cruzaron el pasillo con curiosidad mal disimulada.

Vicente se acomodó el sombrero, bajó la mirada y salió por la puerta lateral. El cielo se había despejado y el sol tardío pintaba de naranja las ventanas. Todo parecía bajo control hasta que no lo estuvo. Esa misma noche en Garibaldi, un cliente viejo del Tenampa pidió algo que no esté en los discos.

Pacó, emocionado por la novedad que llevaba el día entero girando en la cabeza, dejó caer dos compases de la melodía misteriosa. Fue apenas un anzuelo, un guiño, y el bar se inclinó hacia él con atención nueva. Un periodista de espectáculos, de esos que merodean la plaza buscando sabores y chismes, levantó la ceja, se acercó a la mesa del muchacho con la sonrisita ladeada de quien huele una exclusiva.

“¿De quién es esa tonadita?”, preguntó casual olfateando el aire. “Nomás ando probando, jefe”, respondió Paco nervioso. “Una idea que me encontré en la calle.” El periodista no insistió. tenía suficiente, una melodía sin nombre, un rumor sobre el rey que había sido visto por el centro, un título que se escribía solo en su libreta, La canción prohibida de Vicente.

De madrugada, en una estación de radio que llenaba el insomnio de la capital con bolos, el locutor anunció entre risas, dicen por ahí que Vicente Fernández trae una pieza que no se atreve a cantar. ¿Será por amor? ¿Será por miedo? El rumor bajó por insurgentes, dobló en Bucarelli y amaneció en los puestos de periódico del Zócalo.

En cuestión de horas, una cadena de teléfonos de disco y susurros en cafeterías volcó el tema en conversaciones de oficina, taxis, salones de belleza. Nadie sabía el título, nadie conocía la letra, pero a alguien, siempre hay alguien, se le ocurrió decir que la canción tenía nombre de mujer. Ana Lucía llegó a la escuela y notó el cambio en el aire.

Miradas que evitaban y miradas que pinchaban, un chiste mal hecho en la sala de maestros. Un silencio extraño cuando entró al aula. Fue profesional y firme como siempre. Pero esa tarde, al cerrar su clase, encontró un recado anónimo en el pizarrón. Canten bajito, que al rey no le gusta compartir.

En el ranchito de voz, que es un camerino vacío, Vicente sostuvo el cuaderno con los dedos apretados. Había terminado de revisar un contrato cuando su representante, Mauro, le mostró una columna del periódico vespertino. Una melodía sin apellido recorre la noche chilanga. Fuentes cercanas aseguran que el rey la compuso para un amor que no puede nombrarse.

Esto va a ensuciarse rápido, advirtió Mauro. Querrán un nombre. Si no lo das, te lo inventan. No van a tenerlo”, dijo Vicente con la mirada clavada en el papel. “Y si inventan que inventen lejos de ella.” Respiró hondo y cerró el cuaderno. Por primera vez desde que la escribió, la canción le pesó como un secreto que empieza a costar caro.

Pensó en el estudio, en la puerta entreabierta, en el muchacho con radiograbadora colgado del hombro. No culpó a nadie, no servía. Solo entendió que un verso, una vez soltado ya no le pertenece del todo a su autor. Esa noche, antes de subir al escenario de un palenque en Tlalnepantla, afinó la voz con una disciplina feroz.

No habría estrenos, no habría pistas. El repertorio sería el de siempre, una muralla de canciones conocidas para que la otra, la nueva, se quedara donde debía, a salvo. Pero al primer acorde entre el público, alguien silvó los dos compases que Paco había dejado escapar en Garibaldi.

Fue un silvido breve, casi un juego, y sin embargo, atravesó la barrera de luces y llegó hasta él como una pregunta urgente. Vicente no respondió. cantó con más fuerza, con el pecho lleno de ese orgullo que sostiene y duele. Sin embargo, al despedirse, supo que la ciudad ya no iba a soltar el tema y que la siguiente llamada lo confirmaría. El teléfono sonó al amanecer.

Del otro lado, una voz conocida de traje planchado y audiencia dominical le ofrecía un asiento frente a millones para hablar de la canción que México ya está cantando. El teléfono seguía sonando en la mesa de noche. Vicente lo miró con fastidio. Llevaba semanas durmiendo poco, siempre con el cuaderno bajo la almohada. Cuando levantó la bocina, la voz era inconfundible.

Raúl Velasco, conductor de Siempre en Domingo, el programa que paralizaba al país cada domingo por la tarde. Don Vicente dijo con tono afable pero calculador, el público está hablando de esa canción suya. Sería un honor que la presentara en mi escenario. Usted sabe, México entero lo vería. Vicente guardó silencio.

El rugido de la ciudad llegaba por la ventana. claxones, vendedores ambulantes, la vida que nunca se detenía. Finalmente respondió, “Raúl, yo respeto mucho tu programa, pero esa canción no es para televisión.” El conductor insistió. Habló de la obligación con el público, de la curiosidad que nadie puede frenar.

Hasta lanzó una frase punzante: “El que calla otorga. Si usted no la canta, otros dirán que no existe. Vicente respiró profundo. No aceptó ni rechazó, solo colgó con la cortesía seca de quien sabe que la batalla apenas comienza. El domingo siguiente, mientras los estudios de Televisa hervían de luces y técnicos, Raúl Velasco abrió su programa con un comentario envenenado.

Frente a millones, sonrió a la cámara y dijo, “Hoy hablaremos de un rumor que tiene a todos intrigados. Dicen que Vicente Fernández escribió una canción prohibida. ¿Será verdad que hay amores que no pueden mostrarse?” El público en el foro rió nervioso. Algunos aplaudieron. El nombre de Vicente llenó la pantalla gigante acompañado por fotos de archivo, conciertos multitudinarios, su rancho en Guadalajara, entrevistas viejas.

Pero entre esas imágenes, Raúl deslizó una frase escrita en letras doradas, El secreto del rey. La insinuación fue suficiente. Los periódicos del lunes explotaron. Raúl presiona a Vicente, la canción que Televisa exige, ¿quién es la mujer oculta? El rumor se convirtió en tormenta. En Guadalajara, Vicente ojeaba el periódico con gesto duro.

Su hijo Alejandro, todavía adolescente, lo miraba con inquietud. ¿Y qué vas a hacer, papá?, preguntó. Cantar lo que yo decida cuando yo quiera respondió él, apretando el cuaderno de cuero. Nadie va a dictarme el corazón. Sin embargo, esa noche lo llamó Mauro, su representante. Esto va a más, Chente. Raúl no va a soltar y si tú no hablas, te van a inventar 100 historias.

Vicente se quedó callado. Sabía que era cierto. En México, un rumor repetido tres veces ya parecía verdad. El miércoles recibió una carta en mano. No era de un fan ni de un periodista. Venía de la misma Lucía. La letra siempre firme decía, “Ya empezaron a mirarme distinto en la escuela. No quiero ser un escándalo. No me nombres, no me defiendas, solo sé fuerte.

” A Vicente se dejó caer en una silla. Era como si la ciudad entera se hubiera colado en la vida privada que tanto cuidó. Pero entre el dolor y la rabia sintió también una chispa de dignidad. no iba a permitir que la televisión convirtiera su silencio en una debilidad. La semana siguiente, Raúl Velasco lo invitó de nuevo, esta vez públicamente, en plena transmisión, mirando a la cámara, lanzó el reto.

Vicente Fernández, el foro de siempre en domingo está abierto para usted. México quiere escuchar esa canción y si no viene que quede claro, tal vez nunca existió. El público aplaudió. Los periodistas anotaron con frenesí. La presión era ya insoportable. Vicente, sentado en el rancho Los tres potrillos, escuchó esas palabras por televisión.

No dijo nada, pero sus ojos se encendieron con ese fuego que solo aparece cuando se toca lo más sagrado, el honor, la dignidad y la música. cerró el cuaderno con fuerza y murmuró para sí, si quieren una respuesta, la tendrán, pero no será la que esperan. Al día siguiente llamó a su representante, Mauro, dile a Raúl que voy a ir, que me espere el domingo.

Y la canción, preguntó el hombre incrédulo. La canción es mía. Lo que voy a cantar es otra cosa. La noticia corrió como pólvora. Vicente acepta ir al programa de Raúl Velasco. Los periódicos anunciaron el encuentro como un duelo de titanes. La televisión se flotaba las manos y el pueblo entero esperó el domingo con ansias.

Nadie sospechaba que más que un espectáculo aquella noche se convertiría en una lección que aún hoy se recuerda. El domingo llegó con ese olor a cables calientes y ansiedad que solo tienen los foros de televisión. En San Ángel, los técnicos corrían como si el tiempo fuera un animal al que había que domara palmadas.

Siempre en domingo parecía una feria. Maquillistas, tramollistas, staff con auriculares, cámaras que respiraban luz. En la entrada principal, un enjambre de reporteros afilaba preguntas como cuchillos. El rumor de toda la semana había hecho su trabajo. México quería un nombre, una cara, una canción. Vicente llegó sin estridencias, traje negro impecable, el sombrero en la mano y el cuaderno de cuero guardado en el del saco como un corazón extra.

saludó con respeto a cada persona que reconoció del oficio. A los demás les regaló la mirada franca de quien no ha olvidado de dónde viene. Su representante, Mauro, le murmuró al oído. Cualquier cosa, yo corto. Hoy no se corta nada, respondió Vicente. Hoy se aclara. Del otro lado del set, Raúl Velasco ensayaba su sonrisa de domingo.

Miró la escaleta, cambió una frase, pidió subir un puntito la música de entrada. Antes de salir al aire, se acercó a Vicente con cordialidad medida. Gracias por venir, don Vicente. El país entero lo espera. El país merece respeto, contestó él sin levantar la voz. Y la música también. Las luces se abrieron como un abanico y el aplauso cayó sobre el foro con el peso de una ola.

Raúl habló primero, envolviendo cada sílaba en esa cadencia que hacía sentir a las familias de México sentadas en la misma sala. hizo un repaso de la carrera, mostró imágenes del rancho, de palenques, de discos de oro y entonces, con la habilidad del viejo domador, lanzó el anzuelo. Se dice por ahí que hay una canción que el público quiere conocer, una canción que dicen, “No se ha cantado por razones del corazón.

¿Qué nos puede decir? La cámara cerró en el rostro de Vicente, ni una pestaña de más. Tomó el micrófono como se toma una verdad que no admite titubeos. Que el público merece canciones honestas, dijo, y que no todas las canciones honestas están hechas para la televisión. Un murmullo recorrió el foro. Raúl sonríó como quien cree tener una carta más.

Pero usted sabe, don Vicente, el que calla otorga. Y si no se canta, ¿no será que la canción no existe? Vicente dio un paso al frente. El mariachi, atento, esperó una seña que no llegó aún. Hay cosas que no existen para las cámaras, Raúl, pero existen para la vida. dijo firme.

Yo escribí una pieza que guarda el nombre de una mujer que no busca reflectores y a mí me enseñaron que el amor sin ruido también es México. El público estalló en un aplauso sincero, no de consigna, sino de reconocimiento. Raúl, con oficio, recuperó la conducción. Entonces, para que no se diga que venimos a dejar preguntas, ¿nos canta algo esta noche? Lo que usted decida, por supuesto. Vicente asintió, miró al mariachi y levantó la mano.

Sonaron dos compases de un sombra vío, viejo como el polvo de las cantinas, pero los cortó con un gesto suave. El silencio quedó de pie atento. Antes de cantar quiero decir algo, anunció mirando a la cámara como si mirara a cada sala del país. A las mujeres de México, mi respeto, a la mujer de esta canción, mi silencio, a mi público, mi palabra.

No todo lo que se ama se exhibe y lo que se cuida se cuida en serio. Un bravo se escapó de la primera fila. Raúl intentó retomar. Nadie aquí perturbar su privacidad, don Vicente. Pero no me perturba, Raúl, lo interrumpió sin dureza. Me ocupa poner límites. Porque si la televisión es una ventana, también debe saber cuándo bajar la cortina.

Hubo una respiración conjunta. Entonces, sí. Vicente dio la entrada. El mariachi respondió con precisión de cirujano. Sonó un guapango recio, un clásico de dolores compartidos y orgullo en alto. No era la canción, pero era una respuesta con música. Cada acorde decía, “Aquí mando yo.

” Cantó con ese filo que corta sin gritar, trazando en el aire una frontera entre el escenario y la cocina de la casa. Al terminar, el foro se vino abajo. No había morbo que resistiera aquello. Raúl, profesional aplaudió de pie. Una interpretación imponente, dijo. Y la otra, don Vicente, quedará para otro día. Quedará donde debe, contestó él. Si alguna vez se canta, será primero en la sala de su dueña con la puerta cerrada.

Después veremos si el mundo la merece. Un silencio espeso, bello, se asentó sobre el foro. Las cámaras cambiaron de plan para salvar la emoción. En su casa de Azcapotzalco, Ana Lucía apagó el televisor con las manos temblorosas y un alivio que se parecía al cansancio después de una jornada larga. No había nombre, no había exhibición, había cuidado.

Y un país que de repente estaba aprendiendo a entender esa palabra. En el pasillo del estudio al corte comercial, Raúl caminó junto a Vicente unos metros. “Usted me ganó la nota”, admitió con una mueca de deportista. “Yo no vine a ganar”, respondió Vicente. “Vine a poner las cosas en su sitio y a cantar. El resto del programa fue un río ya domado.

La salida, sin embargo, la ciudad recordó que no estaba lista para soltar la presa. Flashes, reporteros, micrófonos que preguntaban sin escuchar. Mauro abrió camino. Vicente solo dijo, “Gracias por venir.” Y subió a la camioneta. Dentro, en la penumbra, tocó el lomo del cuaderno de cuero. Había resistido la tentación.

Había defendido lo que importaba, pero sabía que la historia no iba a terminar en un foro. Porque mientras él hablaba de respeto en algún lugar de la plaza Garibaldi, un cassette pasaba de mano en mano con un título escrito a plumón, la prohibida. Un par de compases grabados a medias bastaban para incendiar de nuevo la pradera.

El lunes, la radio pirata de madrugada lo pondría entre chistes. El martes algún columnista volvería a exigir un nombre. Y el miércoles, el miércoles llegaría una noticia que torcería el rumbo de todos. La ciudad amaneció inquieta. En los puestos de periódicos, las portadas repetían la misma imagen. Vicente de pie en el foro, micrófono en mano, la mirada firme frente a Raúl Velasco.

Los titulares eran como tambores. El rey defiende su silencio. Vicente habló de amor, no de morbo. La canción que México nunca escuchará. Pero lo que nadie imaginaba era que en paralelo un cassete pirata ya corría de mano en mano. No era la canción completa, apenas un borrador mal grabado con ruidos de fondo, pero bastaba para alimentar la leyenda.

En la plaza Garibaldi se ofrecía como si fuera un tesoro, la prohibida de Vicente, 20 pesos no más. Jóvenes curiosos la llevaban a radios comunitarias y los locutores, entre risas y picardía, la ponían al aire en la madrugada, presentándola como el secreto mejor contado de México. En la escuela de Azcapotzalco, Ana Lucía sintió el golpe. Un colega dejó un cassete sobre su escritorio con una sonrisa incómoda.

En los pasillos se escuchaban murmullos, algunos cargados de envidia, otros de burla. Ella se mantuvo erguida, pero por dentro la vergüenza la quemaba como fiebre. Esa tarde, al cerrar su salón, encontró pintadas en la pared, la musa del rey. Vicente se enteró por una llamada nerviosa de Ana Lucía.

Esto se está saliendo de control, dijo ella con voz quebrada. Ya no es rumor, es persecución. Él apretó los dientes impotente. No debió salir, Lucía. Esa canción no era para ellos. Ya no importa el debió, respondió. Importa lo que haremos ahora. Mauro, su representante, lo enfrentó con dureza en los tres potrillos. Chente, tienes que aclarar. Si no hablas, van a arruinar la vida de esa mujer.

Y de paso tu nombre, mi nombre aguanta. contestó Vicente. Pero ella no pidió esto. Entonces habla, pero dilo claro que la canción es ficción, que no hay nadie detrás. Vicente miró el cuaderno de cuero sobre la mesa. Sabía que esas páginas eran verdad, no invención. Y si decía lo contrario, traicionaba lo único que le daba sentido a escribir.

La tormenta mediática creció. Columnistas inventaban romances imposibles, programas de chismes mostraban fotos antiguas tratando de identificar a la mujer misteriosa. Hasta hubo quienes aseguraban que se trataba de una actriz famosa o de una cantante de palenques. El silencio de Vicente era como gasolina sobre las brasas.

Una noche, al salir de un palenque en León, un reportero se abrió paso entre la multitud y le gritó, “Don Vicente, díganos el nombre de la mujer de la canción.” El rey se detuvo, giró despacio y lo miró con esos ojos negros que sabían imponer respeto sin levantar la voz.

“Mire, muchacho, dijo, el nombre ya lo tiene, se llama Dignidad y es lo único que no voy a entregar. El aplauso del público apagó los micrófonos. La gente entendía, los periodistas no. Mientras tanto, en Garibaldi, Paco, el joven trompetista que había dejado escapar los compases, empezó a sentirse culpable. Cada vez que alguien silvaba la melodía en la plaza, sentía que las miradas lo delataban.

Una noche, al calor de unos tragos, confesó entre amigos que había escuchado la canción de rebote en el estudio. Uno de ellos, con la lengua suelta, lo contó a un periodista. Al día siguiente, el titular fue aún más cruel. Un mariachi revela así nació la prohibida. El secreto estaba roto del todo. En el rancho, Vicente se sentó frente al cuaderno abierto y al sobre de Ana Lucía.

El silencio de la casa era espeso, solo interrumpido por los cascos de los caballos afuera. Tomó la pluma, escribió unas líneas y luego las tachó con rabia. Finalmente cerró el cuaderno y lo guardó en un cajón con llave. Si la ciudad quiere inventar, que invente, dijo en voz baja.

Pero lo que escribí para ti, Lucía, nunca lo tendrán completo. Esa misma semana, Televisa volvió a llamar. Raúl Velasco, ahora más prudente, le ofrecía un espacio para limpiar su imagen. Mauro lo miró con cara de súplica. Acepta, Chente, o esto nos va a hundir. Vicente levantó la mirada, sereno pero firme. El que se hunde es el que se olvida de quién es. Yo no voy a darles un nombre. Les daré otra cosa, una lección.

El domingo siguiente, México entero se detendría otra vez frente a la pantalla. Y lo que Vicente iba a decir no solo callaría a Raúl Velasco, sino que cambiaría para siempre la manera en que su pueblo entendía la palabra respeto. El segundo domingo llegó con la ciudad en vilo.

Afuera de los foros de San Ángel, los cables vibraban como cuerdas tensas y los reflectores parecían lunas a punto de caer. Nadie lo decía en voz alta, pero todos esperaban lo mismo, un nombre, un mea culpa, una nota que vendiera el lunes. Raúl Velasco, impecable, repasó su escaleta con un lápiz afilado.

Pidió a realización que tuviera listo el insert, la prohibida, por si hacía falta. El público llenaba el foro con ese murmullo eléctrico que precede a los grandes partidos. Vicente entró sin ruido, traje oscuro, mirada de acero. Saludó al personal con la cortesía de siempre y pidió dos cosas. No me pongan rótulos y dejen al mariachi afinar afuera.

Hoy no venimos a competir con el morvo. Mauro le tocó el hombro. ¿Seguro de esto, Chente? ¿Seguro? Respondió. Si van a escucharme, que sea de veras. Salieron al aire. Raúl abrió con una bienvenida. solemne y a los 30 segundos apuntó al centro del huracán. México quiere saber, existe o no la famosa canción. La cámara cerró en el rostro de Vicente. Él sostuvo el micrófono como se sostiene una verdad vieja. Existe una pieza dijo.

Y existe algo más grande que una pieza, el derecho de cuidarla. Esta noche no vengo a revelar un nombre, vengo a poner un límite. Un murmullo corrió por las gradas. Raúl, con oficio, intentó conducirlo a la confesión, pero comprenderá a don Vicente que el silencio alimenta las suposiciones. El público merece claridad.

Entonces Vicente hizo algo que partió en dos la transmisión. se volvió hacia el director de cámaras y pidió sereno, “Me regalan un paneo a la gente. Quiero verles los ojos.” Los lentes giraron, aparecieron familias, parejas jóvenes, abuelitas con reboso. Vicente habló a la sala entera del país. A ver, México, todos tenemos un amor que cuidamos en bajo perfil.

Una madre enferma, un hijo tímido, una pareja que prefiere la calma. A poco porque la tele lo pide, vamos a exhibirlo. Les propongo algo, un minuto de silencio por las cosas que valen más que un rating. Raúl abrió la boca para intervenir, pero se detuvo. El foro enmudeció.

No hubo música, no hubo aplausos, solo el zumbido de los focos y el tiempo pasando redondo en horario estelar. 59 60 segundos. El país frente a la pantalla se miró a sí mismo. Cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez preferiste callar para proteger a alguien? ¿Qué aprendiste de ese silencio? Al terminar, Vicente respiró hondo. Gracias. Ahora sí, cantemos.

El mariachi entró discreto. Vicente eligió un son antiguo, bravío, pero antes de la primera estrofa hizo un recitado que nadie esperaba. A la mujer de esta canción no la nombro porque no es trofeo, es persona, es maestra y su aula pesa más que este foro. A ella y a todas las que cuidan sin reflectores, mi respeto. Raúl intentó retomar la cuerda.

Entonces, niega que haya una musa detrás. Niego la palabra musa, replicó, detrás de las canciones hay vidas reales y a las vidas se les pide permiso. Cantó. No la prohibida, sino un clásico que hablaba de orgullo y frontera. Cada nota era una estaca. Aquí llega la tele. De aquí para adentro no.

El público se puso de pie sin instrucciones. El aplauso subió como una ola limpia. Las cámaras tomaron lágrimas en primeros planos, sonrisas sorprendidas, puños cerrados en señal de Ya basta. En la mesa de edición, el productor susurró, “No tenemos la exclusiva, tenemos algo mejor, un gesto histórico.” Raúl, que había olido el mismo aire, cambió de estrategia. se volvió cómplice.

México escuchó, “Si algún día esa canción ve la luz, será porque usted lo decidió o porque su dueña lo permitió”, corrigió Vicente. En ese orden, durante el corte, caminaron juntos por el pasillo angosto. Raúl habló sin adornos. Me presionaron para exprimir la historia. Usted me cambió el programa.

Ojalá también cambiemos la costumbre, dijo Vicente, que la tele no sea una carnicería. Volvieron al aire para un cierre sobrio, ni rótulos, ni insinuaciones, solo música y una frase que Vicente clavó como un clavo de oro. No todo se canta al mundo. Algunas canciones se cantan a una sola persona y ya con eso nacen completas. En Azcapotzalco, Ana Lucía apagó la televisión con una mezcla de alivio y vértigo.

No había nombre, no había foco sobre su puerta. Al día siguiente, dos maestras que habían repetido chismes le dejaron un café en el escritorio y un perdón en voz bajita. El director pidió que borraran los grafitis. No había héroes en esa escena, solo adultos entendiendo tarde. La ciudad reaccionó como la ciudad sabe, con debate.

Unos columnistas aplaudieron la lección, otros, frustrados, hablaron de censura sentimental. En Garibaldi el cassete pirata perdió brillo. Ya no sonaba a exclusiva, sonaba a falta de respeto. Paco, el trompetista, buscó a Vicente en el rancho. Lo recibió Mauro, ceño duro. Paco, con el alma en la garganta dejó sobre la mesa su radiograbadora y un sobre con algunos billetes. No alcanza para reparar el daño dijo.

Pero es lo que tengo. Yo la regué. Vicente lo escuchó sin humillarlo. Más que el dinero. Repara esto. La próxima vez, antes de tocar lo ajeno, pregunta y cuando dudes, elige cuidar. Paco salió con los ojos rojos y una lección que pesaba más que el estuche del trompete. ¿Y tú crees que Paco merecía otra oportunidad? ¿Cómo hubieras corregido su error? Te leo.

Esa noche, en el cuarto silencioso del rancho, Vicente sacó el cuaderno de cuero. Entre sus páginas, el sobre dealucía seguía marcando el lugar exacto de la herida y del consuelo. Escribió una sola línea. Cuando un país aprende a callar por respeto, la música suena más hondo. Cerró el cuaderno con la certeza de quien cumplió con algo más grande que un contrato.

El desenlace ya estaba en camino. No sería un estreno en estadios ni una rueda de prensa. Sería una entrega íntima mano a mano, como se pasan las cosas que importan. Y paradójicamente ese silencio iba a convertirse en el aplauso más largo de su vida. El escándalo mediático se fue apagando como brasas bajo la lluvia. Las revistas de chismes buscaron otros nombres.

Los noticieros cambiaron de tema y hasta en Garibaldi el cassete pirata dejó de sonar. Pero la canción, la verdadera, seguía viva entre las páginas del cuaderno de cuero. Vicente lo sabía. Tarde o temprano debía darle un destino, aunque no fuera el que la prensa pedía. Una tarde, en Azcapotzalco, el sol caía oblicuo sobre los patios de la primaria.

Los niños salían con mochilas más grandes que sus espaldas y Ana Lucía guardaba tizas y cuadernos al fondo del salón. Cuando levantó la vista, lo vio en la puerta. No llevaba traje de escenario, sino camisa clara y sombrero sencillo, como un hombre cualquiera.

“No deberías estar aquí”, dijo ella con el mismo miedo de siempre. “Hoy no vengo como Vicente Fernández el rey”, respondió él. Hoy vengo como quien te debe una canción. Cerraron la puerta del aula. El silencio era tan espeso que hasta el polvo flotando parecía escuchar. Vicente abrió el cuaderno, buscó la página marcada con el sobre y se lo entregó a Ana Lucía.

No la canté en televisión, ni en palenques, ni en discos. La escribí para ti y aquí termina mi parte. La canción es tuya. Ella lo tomó con manos temblorosas, leyó los versos con lágrimas contenidas. Si te nombro, te pierdo. Si te callo, me muero. Entonces te escribo y en secreto te vivo.

Cerró los ojos, respiró hondo y dijo, “Gracias por cuidarme incluso en medio de la tormenta.” Vicente sonrió apenas con esa humildad que desarma. No fue cuidado, Lucía, fue respeto. Lo único que de veras se le debe a quien se ama. Se quedaron en silencio, mirándose como si el tiempo hubiera dejado de contar. Afuera, el bullicio de la ciudad seguía igual, claxones, vendedores, pregones, pero dentro del salón había paz.

Días después, durante un concierto en Guadalajara, Vicente habló al público antes de entonar Volver, volver. La gente anda diciendo que hay canciones escondidas y sí, las hay, pero no todas son para ustedes. Algunas se cantan a solas y aún así nacen completas. A ustedes les entrego lo demás, mi vida entera en cada nota. El público aplaudió de pie. Nadie necesitó más explicación.

Con los años, aquel rumor quedó como una anécdota, un mito que todavía algunos intentaron revivir en columnas viejas, pero para Vicente la historia estaba resuelta. Había elegido el silencio como forma de amor. En una de sus últimas noches tranquilas en el rancho Los Tres Potrillos abrió el cajón donde guardaba el cuaderno. Ya no escribió nada nuevo en esas páginas.

Solo dejó el sobre de Ana Lucía adentro, como quien deja una flor seca en medio de un libro. Miró el cielo de Guadalajara, respiró hondo y murmuró: “Al final, la música no se trata de cantar más fuerte. sino de saber cuándo callar. La lección quedó grabada, más profunda que cualquier estreno, que el respeto también puede ser una canción, aunque nunca suene en la radio, y que a veces el silencio de un hombre vale más que todos los aplausos del mundo.