Mi nombre es Roberto Torres, tengo 72 años y esta casa en Coyoacán, con sus muros de piedra volcánica y su jardín, que fue el orgullo de mi difunta esposa, la construí con 45 años de trabajo incesante. Ayer mi única hija, Sofía, se plantó frente a mí en la sala que pagué con mi sudor y me dijo que si no pagaba una cuota mensual por los gastos, tendría que buscarme otro lugar para vivir.

Así que esta misma mañana, mientras ella estaba en su elegante oficina de arquitecta, hice una llamada que pondrá fin a su tiranía. Puse mi casa, su supuesto derecho de nacimiento en venta, y he decidido mudarme a una residencia de lujo en Cuernavaca, un lugar donde la dignidad no tiene precio y el respeto no se negocia. Imaginen la escena.

Fue anoche, una de esas noches frías y húmedas de la Ciudad de México. Yo estaba en mi viejo sillón de cuero, el que Elena, mi esposa y yo, compramos en nuestra primera venta de aniversario viendo un documental sobre el México antiguo. Sofía llegó del trabajo, no saludó. Ni siquiera un buenas noches, papá.

dejó su portafolio de diseñador sobre la mesa del comedor. Caminó directo hacia mí y con el control remoto apagó la televisión, sumiendo la habitación en un silencio tenso y oscuro. “Papá, tenemos que hablar en serio.” dijo con ese tono cortante que ha perfeccionado desde que se casó con Fernando y entró en su mundo de contratos y cláusulas. Esto ya no puede seguir así.

Vives aquí sin contribuir, ocupando el mejor cuarto, usando los servicios que nosotros pagamos. Fernando y yo hemos hecho cuentas y no es justo. Al principio quise pensar que era el estrés del trabajo. Su firma de arquitectos estaba compitiendo por un proyecto millonario y llevaba semanas de mal humor.

Pero mientras sus palabras seguían cayendo como martillazos, me di cuenta de que esto no era un arrebato, era un plan, una estrategia fríamente calculada. Papá, continuó paseándose por la sala como si estuviera inspeccionando una propiedad ajena. Fernando y yo lo hemos discutido. Esta casa es un activo desperdiciado. Nosotros necesitamos este espacio. Mateo y Valentina están creciendo. Necesitan sus propias habitaciones, un estudio.

Tú podrías mudarte a la habitación de servicio de arriba. es más pequeña, pero suficiente para ti. Pero aquí viene la parte que Sofía, con toda su planificación y sus planos nunca anticipó. Lo que ella no sabía es que esta casa, este activo desperdiciado, está valuada en más de 10 millones de pesos en el mercado actual.

Y lo que definitivamente ignoraba es que en el cajón de mi buró, junto a las cartas de amor de su madre, he guardado por más de un año las tarjetas de tres de las mejores agencias inmobiliarias de la ciudad, esperando el día en que la ingratitud finalmente rebosara el vaso. Esta noche, después de recibir el ultimátum más cruel que un padre puede escuchar, que tenía un mes para empezar a aportar con 5000 pesos mensuales o desocupar la recámara principal, tomé la decisión más dolorosa y liberadora de mi vida.

Escucha esta historia hasta el final y dime si fui un monstruo o si simplemente me cansé de ser el tapete de mi propia familia. Y si te gustan las historias que te hacen pensar y sentir, te invito a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas ninguna de las lecciones que la vida me ha enseñado. Cuéntame también desde qué ciudad me estás viendo, porque para que entiendas mi decisión, primero necesitas entender cómo cada ladrillo de esta casa está pegado con el mortero de mi sacrificio.

Mi historia no comienza en esta casa grande de Coyoacán, sino en un pequeño pueblo de Puebla, donde aprendí que el único patrimonio seguro es el trabajo duro. Llegué a la Ciudad de México a los 22 años con un certificado de preparatoria, las manos callosas y un hambre feroz de comerme el mundo.

Estaba recién casado con Elena, que en paz descanse, el amor de mi vida y la mujer más valiente que he conocido. Aterrizamos en un pequeño cuarto de azotea en la colonia Doctores. Yo conseguí trabajo como bodeguero en el mercado de la Mercedas desde el amanecer hasta el anochecer. El sueldo apenas alcanzaba, pero Elena tenía una visión.

vio que los restaurantes de lujo de Polanco y la Condesa pagaban fortunas por productos que en nuestros pueblos se conseguían por centavos. Quesos artesanales, moles exóticos, vinos de pequeñas casas productoras. Durante 10 años nuestra vida fue una locura de trabajo. Yo salía a las 4 de la mañana a la Merced y al terminar mi turno, en lugar de ir a casa, tomaba un camión a Puebla o a Querétaro para hablar con pequeños productores.

Elena, mientras cuidaba a Sofía, que nació a los dos años de llegar a la ciudad, convirtió nuestro pequeño cuarto en una oficina. Llevaba las cuentas en un cuaderno, tomaba pedidos por teléfono y diseñaba etiquetas a mano. Cada peso que ganábamos se reinvertía. Compramos una pequeña camioneta destartalada que yo mismo aprendí a reparar para poder hacer las entregas.

Nuestro primer gran cliente fue un restaurante francés que se enamoró del queso de cabra que le llevamos. Ese contrato nos cambió la vida. Dejamos el cuarto de azotea y nos mudamos a un pequeño departamento en la colonia Narbarte. Era modesto, pero era nuestro. El primer hogar que podíamos llamar nuestro. Sofía creció ahí entre cajas de productos y el aroma del mole que su madre probaba.

Jugaba en el pequeño patio de luces, me ayudaba a limpiar la camioneta los domingos y se quedaba dormida en el sofá mientras Elena y yo hacíamos cuentas hasta la madrugada. Pero yo, como todo padre quería más para ella. Cuando pasaba por Coyoacán para hacer una entrega, veía esas casas antiguas con sus jardines frondosos y sus muros silenciosos.

Y juraba que algún día mi hija crecería en un lugar así, no por presunción, sino para darle un mundo de posibilidades, un entorno seguro y hermoso que inspirara sus sueños. Cuando Sofía cumplió 12 años, el negocio Sabores de mi tierra ya era una realidad. Teníamos una pequeña bodega y dos empleados. Yo había dejado mi trabajo en la Mercedo a nuestra empresa. Elena era el cerebro administrativo, negociaba con los clientes grandes, manejaba las importaciones y tenía un don para descubrir productos que se convertían en oro. Con los ingresos creciendo, empezamos a buscar nuestro sueño.

Encontramos esta casa en 1988. Era una construcción de los años 50. Necesitaba mucho trabajo. El jardín era un caos, las tuberías eran viejas y la cocina era un desastre. Pero tenía un alma, una estructura sólida y estaba a unas cuadras de una de las mejores escuelas de la zona. El precio era una locura para nosotros.

Tuvimos que vender el departamento de la Narbarte, pedir un préstamo al banco que nos ataba por 20 años y comprometer casi todas las ganancias del negocio. Fue una apuesta arriesgada. Elena y yo pasamos muchas noches en vela mirando los números, muertos de miedo. Pero veíamos la cara de Sofía, su emoción al explorar el jardín y sabíamos que era la decisión correcta. Sofía floreció en esta casa.

Su cuarto en el segundo piso se convirtió en su reino. Invitaba a sus amigas del nuevo colegio, organizaba fiestas de pijamas, usaba el jardín para sus cumpleaños. Elena convirtió el tercer piso, un antiguo cuarto de servicio en su santuario. Instaló un pequeño estudio donde pintaba acuarelas, una pasión que había abandonado por el negocio.

Desde esa ventana veía el jardín que ella misma había diseñado y cuidado con un amor infinito. Yo instalé mi oficina en un pequeño cuarto junto a la sala desde donde manejaba la logística de Sabores de mi tierra. Esta casa no solo era nuestro hogar, era el corazón de nuestras vidas, el símbolo de todo lo que habíamos luchado.

Le dimos a Sofía la mejor educación que el dinero podía comprar, un colegio bilingüe, clases de piano, viajes de estudio. Era una alumna brillante, responsable, siempre con las mejores calificaciones. Elena y yo no cabíamos de orgullo. Nuestra niña tenía todo lo que a nosotros se nos había negado. Una educación de élite, una casa hermosa, un futuro sin límites.

Cuando terminó la preparatoria, decidió estudiar arquitectura en una de las universidades privadas más prestigiosas del país. Por supuesto que la apoyamos, pagamos las colegiaturas exorbitantes, le compramos la computadora más avanzada, los materiales más caros, todo para que ella pudiera triunfar. Durante los 5 años de carrera siguió viviendo aquí.

Tenía su libertad, sus horarios y nosotros la dicha de tenerla cerca. Elena le preparaba sus platillos favoritos cuando se desvelaba estudiando y yo la llevaba a la universidad cuando sus horarios eran muy temprano o muy tarde. Se graduó con mención honorífica, una arquitecta lista para conquistar el mundo. La fiesta de graduación que organizamos en este jardín fue legendaria.

Invitamos a toda la familia, amigos, profesores. Fue sin duda una de las noches más felices de mi vida, pero después de la toga y el birrete, algo en Sofía comenzó a cambiar. consiguió trabajo en un despacho de arquitectos de renombre en Santa Fe. Sus nuevos colegas venían de familias de apellido. Hablaban de sus vacaciones en Aspen y sus departamentos en Miami.

Los nuestros, de viajes a la playa en Acapulco y de la Feria del pueblo. Los cambios al principio fueron casi imperceptibles. Empezó a criticar los muebles de la casa. Demasiado rústicos, papá. sugería que cambiáramos los cuadros de su madre por arte contemporáneo, que tiráramos la vajilla de talavera por algo más minimalista.

No lo decía con maldad, pero se notaba una vergüenza sutil, un deseo de distanciarse de sus raíces. Dejó de traer a sus amigos a casa. La excusa era que Coyoacán estaba muy lejos de donde ellos se movían. Entendíamos su punto, pero Elena con su intuición de madre sentía la verdad. A nuestra hija le avergonzaba su hogar, le avergonzábamos nosotros. A los dos años de graduada, en un evento de beneficencia, conoció a Fernando.

Él era abogado corporativo, socio junior en el bufete de su padre, uno de los más poderosos de México. Había estudiado en el extranjero, se movía en círculos de poder y dinero. Era educado, encantador y, a los ojos de mi hija, la validación definitiva de su ascenso social. Cuando nos lo presentó, Elena y yo hicimos nuestro mejor esfuerzo.

Lo invitamos a comer mole poblano, el platillo estrella de Elena. Él sonreía. Decía que todo estaba muy exótico, pero apenas probaba la comida. Su cortesía era una barrera de hielo. No había desprecio en su mirada, pero sí un análisis constante, como si estuviera calculando nuestro valor en su impecable social. La relación se formalizó rápidamente.

Los fines de semana eran para cenas en restaurantes a los que solo se podía ir con reservación de meses. Viajes a Viñedos en Valle de Guadalupe, eventos de polo. Sofía se transformó. Su guardarropa se llenó de marcas que yo no podía ni pronunciar. Gastaba en spas, tratamientos y bolsas lo que a nosotros nos costaba un mes de trabajo.

Quería desesperadamente encajar en el mundo de Fernando. Una noche encontré a Elena llorando en silencio en su estudio del tercer piso. Roberto, me dijo con la voz quebrada, estamos perdiendo a nuestra hija. Ya no nos cuenta sus cosas apenas y nos llama.

Cuando viene se la pasa viendo el reloj incómoda, como si estuviera cumpliendo una obligación. Traté de calmarla, de decir que era una etapa, que estaba construyendo su propia vida, pero en el fondo de mi corazón yo sentía el mismo abismo abriéndose entre nosotros. Seguía siendo nuestra hija, pero su corazón ya no nos pertenecía.

Cuando Sofía cumplió 28 años, Fernando le propuso matrimonio en un viaje a París a los pies de la Torre Ifel. La propuesta fue de película con un anillo cuyo diamante era más grande que mis esperanzas. Sofía llegó a casa flotando en una nube de felicidad, mostrándonos el anillo, planeando una boda que según ella sería el evento del año.

Elena y yo estábamos felices por ella, pero un miedo frío nos recorrió la espalda cuando empezamos a hablar de los costos. Sofía quería casarse en el exconvento de las bizcaínas con un banquete de un chef con estrellas michelan, flores traídas de Holanda, un fotógrafo de revista de sociales. Quería lo mejor, lo más caro, lo más exclusivo.

Le explicamos con toda la delicadeza posible que una boda de esa magnitud estaba fuera de nuestro alcance, que nos obligaría a liquidar los ahorros de toda nuestra vida. La reacción de Sofía fue de una furia helada. Es su obligación, nos dijo. Los padres de la novia pagan la boda.

O ¿qué quieren? ¿Que la familia de Fernando piense que somos unos muertos de hambre? ¿Quieren avergonzarme? La discusión duró semanas. Se convirtió en un campo de batalla donde cada palabra era un arma. Ella nos acusaba de ser egoístas, de no entender su nuevo estatus. Nosotros le pedíamos que fuera razonable, que el amor no se medía en la cantidad de invitados o el lujo del salón. Finalmente, llegamos a un acuerdo doloroso.

Nosotros liquidaríamos nuestras inversiones, un fondo que habíamos construido para nuestra vejez y los padres de Fernando pondrían una cantidad similar. La boda en la primavera de 2005 fue todo lo que Sofía soñó. 200 invitados de la élite mexicana. El exconvento parecía un cuento de hadas.

Sofía, con un vestido de diseñador español lucía como una reina. Pero durante la fiesta, Elena y yo nos sentimos como extraños. Los invitados hablaban de sus empresas, de política, de sus hijos en internados suizos, temas de un universo ajeno al nuestro. éramos los papás de la novia, una curiosidad folclórica en medio de tanto poder.

Después de una luna de miel de un mes por Asia, se instalaron en un lujoso departamento en Bosques de las Lomas, un regalo de los padres de Fernando. Los visitamos un par de veces, pero el ambiente era tenso. Era evidente que preferían que las reuniones familiares fueran aquí en nuestra casa, donde podían controlar el entorno. Al principio pensamos que era por el espacio.

Nuestra casa era más grande con jardín, pero pronto entendimos la verdadera razón. Querían mantener una separación clara entre su nueva vida brillante y su origen humilde. Los años pasaron y las visitas de Sofía se hicieron cada vez más esporádicas. Primero cada fin de semana, luego cada 15 días, luego una llamada al mes. La excusa siempre era la misma. El trabajo, los compromisos, la vida.

La estocada final llegó cuando Elena comenzó a enfermar. Empezó con pequeños olvidos, confusiones, cambios de humor. Los médicos, después de meses de pruebas angustiantes, nos dieron el diagnóstico que nos partió el alma. Alzheimer. Elena tenía apenas 60 años. La enfermedad avanzó con una crueldad implacable.

La mujer brillante, el pilar de nuestra familia y nuestro negocio, se desvanecía ante mis ojos. Sofía reaccionó con una mezcla de negación y fastidio. Venía a verla así, pero sus visitas eran cortas, tensas. Se desesperaba cuando su madre no la reconocía o le repetía la misma pregunta 10 veces. No podía soportar ver el deterioro, la vulnerabilidad.

No podía aceptar que su madre ya no era la mujer perfecta que encajaba en su narrativa de éxito. Me convertí en el cuidador de tiempo completo de mi Elena. Delegué la operación del negocio en mi gerente de más confianza y me dediqué en cuerpo y alma a ella. Adapté la casa, instalé barras de seguridad, convertí mi oficina en una recámara en la planta baja para que no tuviera que subir escaleras.

Durante seis largos y dolorosos años, la bañé, le di de comer, leí sus poemas favoritos, le puse la música que amaba, la sostuve de la mano mientras su mente se perdía en un laberinto sin salida. Fueron los años más duros y a la vez los más llenos de un amor puro y desgarrador. La ayuda de Sofía fue casi nula. aparecía los domingos un par de horas más por obligación social que por amor.

Traía a mis nietos Mateo y Valentina, que apenas podían conectar con la abuela ausente que los miraba sin reconocerlos. Fernando simplemente dejó de venir. “Me deprime mucho verla así”, le decía a Sofía y ella aceptaba su excusa. El peso de la enfermedad de Elena física y emocionalmente recayó por completo sobre mis hombros. Elena murió una mañana de invierno en el año 2014.

Se fue en silencio en nuestra cama mientras yo le sostenía la mano. Su última mirada fue de una lucidez fugaz, un destello del amor inmenso que nos unió por más de 35 años. El funeral fue enorme. Vinieron clientes, vecinos, amigos, toda nuestra gente. Sofía organizó una ceremonia impecable con las gardenias blancas que a su madre tanto le gustaban.

Lloró, recibió condolencias, actuó el papel de hija doliente a la perfección. Pero después, cuando el último invitado se fue, me quedé solo en el silencio abrumador de esta casa de tres pisos. Cada objeto era un recuerdo, cada sombra una ausencia. Sofía, en un arranque de preocupación me sugirió vender la casa. Es demasiado grande para ti solo, papá.

Cómprate un departamento pequeño más manejable. Pero no podía. Esta casa era el último bastión de mis recuerdos, el último lugar donde Elena y yo fuimos felices. Rechacé su oferta. Durante los años siguientes me refugié en mis nietos. Me convertí en el abuelo consentidor. Los llevaba al parque, a los museos, les contaba historias de su abuela tratando de mantener vivo su recuerdo.

Pero empecé a notar algo en la mirada de Sofía cuando visitaba la casa. Una mirada calculadora. Hacía comentarios casuales. Qué desperdicio de espacio, papá. Tres recámaras vacías. insinuaba que la casa podría aprovecharse mejor. Al principio no le di importancia, pero las insinuaciones se volvieron más frecuentes.

Ella y Fernando, a pesar de su lujoso departamento, se quejaban de la falta de espacio. Los niños crecían, necesitaban un jardín, un cuarto de juegos. Mi casa, la casa que yo no quise vender, se convirtió en el objeto de su deseo. Hace 3 años la sugerencia se convirtió en una propuesta formal. Papá, me dijo una tarde después de que los niños habían pasado el día corriendo por el jardín, ¿por qué no nos mudamos contigo un tiempo solo mientras encontramos una casa más grande? Los niños te aman, tú estás muy solo y a nosotros nos vendría de maravilla el espacio.

Sería bueno para todos. La idea, debo confesarlo, me tentó. La soledad era una bestia que me devoraba por las noches. El sonido de las risas de mis nietos en los pasillos era una melodía que extrañaba desesperadamente. Fernando apoyó la idea con un entusiasmo que me pareció sospechoso.

habló de sinergias familiares, de optimización de recursos, de cómo podríamos compartir los gastos de mantenimiento, lo cual, según él, sería un gran alivio para mi economía de pensionado. Ciego de soledad y anhelo de familia, acepté. Vendieron su departamento y en el verano de 2022 se instalaron en mi casa. Ocuparon el segundo piso por completo.

Mis nietos se quedaron con dos de las recámaras y yo mantuve la mía y mi pequeño estudio. Los primeros meses fueron una luna de miel. La casa revivió. Había cenas familiares, tareas en la mesa del comedor, películas los domingos. Yo me sentía útil. Vivo de nuevo. Sofía se encargaba de la cocina. Gustavo de las pequeñas reparaciones.

Parecía la familia perfecta que siempre soñé, pero la ilusión, como la niebla matutina, no tardó en disiparse. Sutilmente, Sofía empezó a tomar el control. Un día llegué y los muebles de la sala, los que Elena y yo habíamos elegido, habían sido reemplazados por unos sofás de diseño grises e impersonales. Le dan un toque más moderno, papá. Los otros ya estaban muy viejos.

dijo sin haberme consultado. Luego reorganizó la cocina a su gusto, moviendo las cosas de mi esposa, guardando en cajas la vajilla que ella pintó a mano. Empezó a establecer reglas, horarios para usar la lavadora, límites en el uso del teléfono. Empezó a fiscalizar mis gastos. Si compraba una botella de buen vino, me decía, “Papá, deberías ahorrar. Los gastos de la casa son enormes.

Si invitaba a un viejo amigo a comer, me recordaba que la despensa era para toda la familia. Fernando, por su parte, asumió el rol de administrador del hogar. Se encargó de pagar las cuentas de luz, agua y gas. Cada mes se sentaba conmigo a revisar los recibos, explicándome con condescendencia cómo podíamos reducir el consumo.

Me daba consejos financieros, como si yo fuera un niño que no sabía manejar su propio dinero, el mismo dinero con el que compré la casa en la que él vivía gratis. Pero lo que más me dolía era cómo hablaban de la casa frente a mis nietos. Ya no era la casa del abuelo, se convirtió en nuestra casa. Los niños empezaron a decir, “Nuestro jardín, nuestra cocina.

” Cuando yo comentaba que algo necesitaba una reparación, Sofía decía, “Tenemos que arreglarlo.” Asumiendo que el costo se dividiría. Cuando yo quería hacer un cambio, tenía que presentarlo como una propuesta para su aprobación. La pandemia fue el catalizador del desastre. Encerrados todos juntos, las 24 horas del día, la convivencia se volvió insoportable.

Los roces se convirtieron en batallas campales. Sofía empezó a quejarse abiertamente de que yo ocupaba demasiado espacio. Es injusto que tú tengas la recámara principal con baño privado, mientras Mateo y Valentina tienen que compartir baño me dijo un día. Lo más lógico sería que tú te mudaras al cuarto de arriba y nos dejaras toda la planta baja a nosotros.

Fernando la apoyaba con sus argumentos pseudoracionales sobre eficiencia espacial y optimización familiar. Entendí la terrible verdad. Ya no era el dueño de la casa que les prestaba un espacio. Era un inquilino molesto que ocupaba un cuarto que ellos codiciaban. Habían dejado de ser mis invitados para convertirse en mis carceleros.

El año pasado la situación escaló a un nivel de audacia que me dejó sin aliento. Sofía anunció que quería hacer una remodelación mayor, tirar un muro para ampliar la cocina, construir una alberca en el jardín y hacer un estudio para Fernando en el tercer piso, el santuario de su madre. Hablaba de estos planes como si ya estuvieran decididos. Cuando le recordé con la poca autoridad que me quedaba que era mi casa y que cualquier obra de esa magnitud requería mi permiso y, por supuesto, mi dinero, su rostro se transformó por la ira.

Qué egoísta, me gritó. Si todos vivimos aquí, todos tenemos derecho a opinar. No puedes tomar decisiones unilaterales sobre un espacio que es de toda la familia. Fernando Intervino más calculador, me propuso un acuerdo. Ellos estaban dispuestos a financiar parte de la obra a cambio de que yo les cediera un porcentaje de la propiedad.

Podríamos formalizarlo ante notario, Roberto, una copropiedad. Así todos tenemos derechos y obligaciones claras. Rechacé la propuesta de inmediato. Mi casa no era una empresa, era mi hogar, el legado de mi esposa, el fruto de mi vida. No estaba en venta, ni en sociedad ni en negociación. Mi negativa abrió una guerra fría que duró meses.

El silencio en las cenas era sepulcral. Sofía me acusaba con la mirada de ser un viejo terco que se oponía al progreso de su familia. Fernando me trataba con una formalidad gélida, como a un cliente difícil. Los niños, atrapados en medio, sentían la tensión y no entendían nada. La situación explotó finalmente este año cuando la presión se volvió económica.

Ya no era suficiente que yo pagara el predial y el mantenimiento mayor. Sofía empezó a exigir que yo contribuyera a los gastos del día a día. quería que pagara una parte del supermercado, de las colegiaturas de los niños, de sus clases de tenis. Su lógica era implacable y retorcida. Si vives como parte de la familia, tienes que aportar como parte de la familia.

No es justo que nosotros llevemos toda la carga mientras tú solo disfrutas de los beneficios. Traté de razonar con ella. Le expliqué que mi contribución era precisamente la casa, una propiedad que en el mercado de Coyoacán se rentaría por no menos de 50,000 pesos al mes. Les estaba regalando un techo, un estilo de vida que de otro modo no podrían permitirse. Pero para Sofía eso ya no era un regalo.

Se había convertido en un derecho. La casa ya no era mía, era el hogar familiar. y yo simplemente otro miembro que debía pagar su cuota. Y así llegamos a la noche de ayer, a la escena que les conté al principio. Sofía llegó con su computadora portátil y una hoja de cálculo.

Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, la misma mesa donde le ayudaba con sus tareas de niña. Papá, dijo con su voz deseo, hice un presupuesto detallado. Los gastos mensuales de esta casa, incluyendo comida, servicios, personal de limpieza y colegiaturas, ascienden a 80,000 pesos. Dividido entre los cinco, a ti te corresponde una aportación de 16,000 pesos al mes. Me quedé helado.

16,000 pesos. ¿Por qué? Apenas pude susurrar. Por vivir aquí, papá. por usar los espacios, por consumir recursos, por ser parte de esta familia”, respondió sin pestañar. “Esta es mi casa, Sofía”, le dije tratando de que mi voz no temblara de rabia y dolor. “Yo no tengo que pagar por vivir en mi propia casa.

” Y entonces pronunció las palabras que demolieron los últimos restos de amor que sentía por la mujer en la que se había convertido. Si no pagas, aquí no vives. Así de simple. O contribuyes como te corresponde o te buscas otro lugar. No podemos darnos el lujo de mantener a un adulto que no aporta. En ese instante todo se rompió.

La imagen de mi niñita se desvaneció y en su lugar apareció una extraña, una usurpadora con su cara. Ya no me veía como su padre, sino como un inquilino moroso. Mi casa ya no era mi legado, sino un recurso que ella tenía derecho a explotar. Esa noche no dormí. Recorrí cada habitación en la oscuridad, tocando los muebles, mirando las fotos.

Los recuerdos de Elena, de nuestras luchas, de nuestras risas me inundaron y comprendí que este lugar, que había sido mi refugio, se había convertido en mi prisión. Al amanecer, con una claridad helada, supe lo que tenía que hacer. Mientras Sofía y Fernando se iban a sus importantes trabajos y los niños a la escuela, saqué del cajón mi vieja agenda de contactos. Marqué el primer número de la lista.

Era hora de recuperar mi vida, mi dignidad, aunque el precio fuera la soledad. Inmobiliaria bienes raíces del sur. Buenos días, contestó una voz amable. Buenos días”, respondí con una firmeza que me sorprendió a mí mismo. “Habla Roberto Torres. Tengo una casa de tres pisos en el corazón de Coyoacán y quiero ponerla a la venta” de forma inmediata.

Hubo un silencio al otro lado de la línea. Señor Torres, inmediata. Normalmente es un proceso. Hay que hacer una evaluación, tomar fotografías. Escúcheme bien, la interrumpí. Quiero que el valuador venga hoy mismo. Quiero que las fotos se tomen mañana y quiero que el anuncio esté en línea antes del fin de semana.

Estoy dispuesto a venderla por debajo del valor de mercado para acelerar la operación. La mujer desconcertada preguntó, “¿Puedo saber el motivo de tanta urgencia, señor?” Sí, le dije, porque me voy a mudar a un lugar donde por fin me tratarán con respeto y porque estoy harto de la ingratitud. Esa misma tarde, un joven valuador recorrió la casa.

Sus ojos se abrieron de par en par al ver el jardín, los espacios, la ubicación. “Señor Torres”, me dijo al terminar, “Esta propiedad vale, siendo conservadores, unos 12 millones de pesos. Si la ponemos a un precio competitivo, se venderá en menos de un mes. Y si la ponemos a un precio de remate, pregunté.

Si la publicamos en 10.5 millones, ¿recibirá ofertas esta misma semana? Respondió. Perfecto, sentencié. Publíquenla en 10.5 millones. Quiero el dinero y quiero mi paz. Al día siguiente, mientras mi familia seguía con su vida, ignorantes de la bomba de tiempo que estaba a punto de estallar, mi casa ya estaba en los portales inmobiliarios más importantes.

Las fotos mostraban el hogar que construí, el nido que mi hija despreciaba. Mientras tanto, yo empecé mi propia investigación. Busqué en internet residencias de lujo para adultos mayores. No asilos, no lugares deprimentes. Encontré un lugar en Cuernavaca que parecía un hotel de cinco estrellas.

Suits privadas con terraza, alberca, spa, restaurante gourmet, atención médica 24 horas, clases de arte, conciertos, un lugar para vivir, no para esperar la muerte. Llamé y agendé una visita para el día siguiente. El plan estaba en marcha. La liberación había comenzado. El jueves por la mañana recibí la primera llamada.

Una pareja de holandes dueños de una galería de arte que se habían enamorado de la casa por las fotos. Querían verla ese mismo día. Les di una cita a las 2 de la tarde, un horario seguro en el que la casa estaría vacía. No quería testigos, no quería dramas, quería una transacción limpia y rápida. La pareja llegó puntual, quedaron fascinados.

Amaron el jardín de Elena, la luz de su estudio, la cantera de los muros. “La queremos”, dijo el hombre antes de irse. “Mañana a primera hora le hacemos una oferta formal a través de la inmobiliaria”. El viernes llegaron otras dos visitas. un productor de cine que quería la casa para filmar y un empresario que la quería para poner un hotel boutique.

Mi casa, el activo desperdiciado, de pronto era el objeto del deseo de todos y mi familia, los autoproclamados dueños, no sospechaban nada. El sábado por la mañana, durante el desayuno, se desató la tormenta. Sofía, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, deslizó un documento sobre la mesa.

Papá, para evitar malentendidos, Fernando redactó un pequeño contrato de arrendamiento. Es una formalidad. Aquí dice que te comprometes a pagar tu cuota mensual y detalla tus derechos y obligaciones en la casa. Tomé el papel. Eran tres páginas de jerga legal que, en resumen, me convertían en un inquilino en mi propia casa.

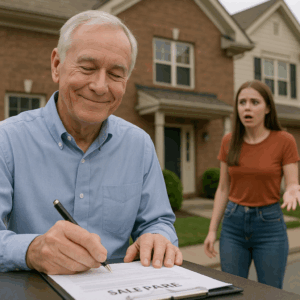

Me despojaban de cualquier autoridad y me sometían a sus reglas. Era la humillación final puesta en blanco y negro. “No voy a firmar esto, Sofía”, le dije devolviéndole el papel. “Pero tienes razón, es hora de formalizar las cosas. De hecho, yo también tengo unos papeles para ustedes.” ¿Qué papeles?, preguntó con el seño fruncido.

Me levanté, fui a mi estudio y regresé con la ficha impresa del anuncio inmobiliario. La puse sobre la mesa, justo encima de su contrato. Estos papeles, dije, son los papeles de la venta de la casa. Está en el mercado desde el miércoles. De hecho, ya tenemos una oferta muy seria.

El silencio que cayó sobre la mesa fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Fernando se atragantó con su café. Mis nietos me miraban con sus ojos grandes, sin entender. Sofía se quedó pálida con la boca entreabierta. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Balbuceció. Que vendí la casa. Repetí saboreando cada palabra. que en un par de semanas, si todo sale bien, firmaremos las escrituras que tienen aproximadamente un mes para buscar a dónde mudarse y que yo me voy a vivir a una residencia en Cuernavaca, donde mi dinero comprará respeto, no desprecio. La cara de Sofía pasó del blanco al rojo en segundos.

¿Estás loco? No puedes vender la casa. Es nuestra casa. Vivimos aquí. Su casa. pregunté con una calma que me asustaba hasta a mí. La última vez que revisé las escrituras, solo aparecía mi nombre. Yo soy el único y absoluto dueño y puedo hacer con mi propiedad lo que me venga en gana.

Pero hemos invertido dinero gritó Fernando recuperando la voz. Cambiamos los muebles, pintamos, hemos pagado el mantenimiento. Ustedes decidieron vivir en una casa que no era suya como si lo fuera. respondí, “Las mejoras que hicieron fueron para su propia comodidad, no un favor para mí. Consideren el dinero que se ahorraron de renta estos 3 años como un pago por sus muebles de diseñador.

” La discusión escaló. Gritos, acusaciones, amenazas. Sofía me llamó cruel, vengativo, un mal padre. Fernando insinuó que podrían demandarme, que buscarían la manera de detener la venta. Mis nietos empezaron a llorar asustados. Me arrodillé junto a ellos. Tranquilos, mis amores. El abuelo no está enojado con ustedes.

El abuelo solo se va a mudar a una casa nueva con alberca y ustedes van a poder ir a visitarme todos los fines de semana y sus papás les van a encontrar una casa nueva y muy bonita también. Esto es una venganza, soyó Sofía. Solo porque te pedí que ayudaras con los gastos. No es venganza, Sofía. Es una lección, una lección muy cara sobre gratitud y respeto.

Durante 3 años aguanté en silencio cómo me reducían a una molestia en mi propio hogar. El otro día me diste un ultimátum, o pago o me voy. Pues bien, he tomado mi decisión. No voy a pagar y me voy a ir, pero la sorpresa es que ustedes se van conmigo. Intentaron negociar. Papá, olvidemos todo. Olvida el contrato. Lo rompemos.

Empecemos de cero. No se puede empezar de cero, Sofía le dije. Porque la confianza una vez que se rompe no se puede pegar. Ahora sé lo que realmente piensas de mí. que soy una carga, que mi casa es tu derecho, que mi generosidad es tuya para exigirla y con esa verdad ya no podemos vivir bajo el mismo techo.

La batalla duró todo el fin de semana, pero mi decisión era de granito. El lunes por la mañana recibí la llamada de la inmobiliaria. La pareja de holandes había hecho una oferta por 10.5 millones de pesos. De contado, acepté sin dudar. Esa misma tarde, mientras Sofía y Fernando estaban en sus trabajos, probablemente hablando con abogados, yo manejé a Cuernavaca.

La residencia era incluso mejor de lo que imaginaba, un paraíso. La directora, una mujer elegante y amable, me mostró la que sería mi suite, un apartamento de 60 m² con una pequeña sala, recámara, baño y una terraza con vista a los jardines y al volcán.

Podría mudarse la próxima semana, si gusta, señor Torres, me dijo. Perfecto, respondí. Necesito firmar los papeles de mi casa y estaré aquí. Pagué el depósito para reservar mi lugar en el paraíso, mi boleto de salida del infierno. Cuando volví a casa esa noche, Sofía me esperaba. Había llorado. Sus ojos estaban hinchados.

Papá, me dijo con una voz suave que no le escuchaba en años. Estuve pensando. Y tienes razón. Fuimos injustos. No valoramos tu generosidad, nos portamos como unos malagradecidos. Por favor, perdóname. Cancela la venta. Te prometo que todo será diferente. Su arrepentimiento parecía sincero, pero llegaba tarde. Tu perdón me conmueve, hija, pero la decisión está tomada. Mañana firmo el contrato de compraventa.

La casa está vendida. Lloró, suplicó. me habló de mis nietos, de la familia, pero el daño ya estaba hecho. A veces la única manera de sanar una herida es amputar. Al día siguiente firmé el contrato. Los compradores me dieron un adelanto del 30%. En 15 días recibiría el resto del dinero y entregaría las llaves de la casa que fue mi vida.

Cuando llegué con la noticia, encontré a Sofía y Fernando con una última carta desesperada. habían ido al banco, habían conseguido un crédito hipotecario. “Papá, te la compramos nosotros”, dijo Sofía. “Te igualamos la oferta, así la casa se queda en la familia.” Los miré y por primera vez en mucho tiempo sentí lástima por ellos. “Es demasiado tarde, Sofía.

El contrato está firmado, pero aunque no lo estuviera, mi respuesta sería no.” Esta lección no se trata de dinero, se trata de consecuencias y ustedes tienen que aprender a vivir con las consecuencias de sus actos. Los siguientes 15 días fueron un infierno de logística y tensión. Ellos empacaban sus vidas en cajas, en un silencio hostil.

Yo empacaba la mía en unas pocas maletas, fotos, libros, los recuerdos de Elena. Mis nietos me ayudaron. ¿De verdad te vas, abuelo?”, me preguntó Mateo con sus ojitos tristes. “Sí, campeón, pero a un lugar increíble y me vendrás a ver muy seguido. El día de la mudanza fue surrealista.” Mientras el camión se llevaba mis pocas pertenencias, otro camión llegaba para llevarse las de ellos a una bodega mientras encontraban un lugar para alquilar. Me acompañaron a Cuernavaca.

El viaje en coche fue silencioso. Cuando vieron la residencia, sus caras fueron un poema. Esperaban un asilo lúgubre, no un resort de lujo. Vieron mi suite, los jardines, la alberca. Entendieron que no me estaban enviando al exilio. Me estaba autoexiliando en el paraíso. Papá, dijo Sofía antes de irse con lágrimas en los ojos. Entendí la lección. Te lo juro.

Lo sé, hija le respondí. Y espero que nunca la olvides. Han pasado 6 meses. Sofía y Fernando viven en un departamento de tres recámaras en una colonia menos lujosa. Es más pequeño que mi antigua casa, pero es lo que pueden pagar. Los niños extrañan el jardín. Sofía me llama todos los días. Viene a verme cada fin de semana, a veces sola. Hablamos.

Estamos reconstruyendo nuestra relación sobre las ruinas de la antigua, esta vez con cimientos de respeto. Empezó a ir a terapia. Fernando me escribió una larga carta pidiendo disculpas. Yo estoy viviendo una segunda juventud. He he he hecho amigos, pinto, nado todas las mañanas, leo en mi terraza, recuperé mi dignidad, mi autoestima, me arrepiento, ni un segundo. Fue la decisión más dura y la mejor de mi vida.

Le enseñé a mi hija que el amor no da derecho a la posesión y que la generosidad tiene un límite.