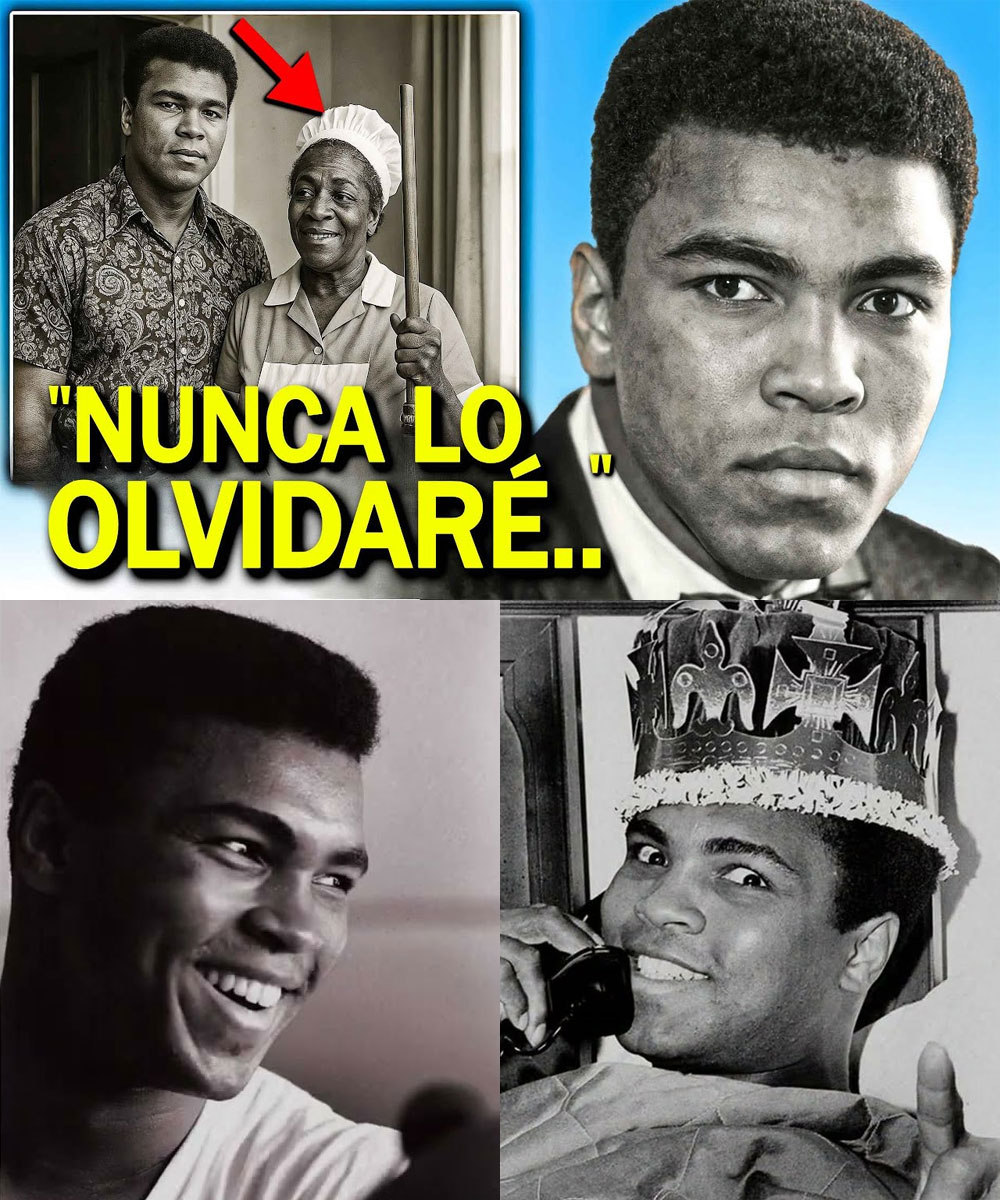

Durante más de 60 años, guardó silencio. En un mundo donde todos querían un pedazo de la leyenda, ella eligió callar.

No lo hizo por miedo ni por contrato. Lo hizo por respeto. Contratada a inicios de sus veintes como empleada doméstica en un campamento escondido entre los bosques de Pennsylvania, se convirtió sin querer en testigo privilegiada del Muhammad Ali más íntimo, más humano… y más roto.

Su nombre no aparece en los libros de historia, ni fue mencionada jamás en entrevistas. Pero ella estuvo allí. Preparando el té. Lavando los platos. Recogiendo los silencios que los demás no querían ver.

Era 1952 cuando una joven nacida en las zonas rurales de Kentucky aceptó un trabajo sin muchas explicaciones: mantener limpio un recinto en las montañas. Nadie le dijo a quién serviría. Sólo una instrucción: “Haz tu trabajo y no preguntes nada”.

Lo comprendió todo al llegar a Dear Lake. No era una casa. Era un santuario de combate. Ali no era aún el mito global, pero ya brillaba como figura en ascenso. Ella, que no sabía de boxeo, fue testigo de algo que ni los fanáticos más fervientes pudieron imaginar: un hombre atrapado entre la gloria y la angustia.

“Tenía un carisma que te hacía sonreír sin querer. Pero había días en que se encerraba, no hablaba con nadie. Caminaba de madrugada por la cabaña, murmurando oraciones o simplemente mirando por la ventana. Como si buscara algo que había perdido”, recuerda a sus 92 años, finalmente dispuesta a hablar.

Ali era muchas cosas. Campeón. Activista. Poeta. Ícono. Pero dentro de Dear Lake era, ante todo, un ser humano. Meticuloso. Espiritual. A veces desbordante de alegría, improvisando versos en la cocina, disfrazándose de camarero para hacer reír al personal. Y otras veces… colapsado por una tristeza que dolía mirar.

Una noche, antes de la legendaria pelea contra George Foreman, ella lo escuchó llorar en silencio. “Todos creen que voy a morir allá adentro”, murmuró él, con la cabeza entre las manos. No era el guerrero invencible. Era un hombre con miedo.

Ella nunca buscó fama. No escribió un libro. No vendió sus memorias. Ni siquiera se lo contó a sus hijos. Guardó todo en su corazón. Hasta ahora.

¿Por qué hablar ahora? “Porque la historia que se cuenta de Ali está incompleta”, dice con voz suave. “Era un hombre brillante, pero también podía ser duro, cambiante, cruel sin querer. Esa parte también merece ser contada. Porque su humanidad lo hace más grande, no menos.”

Entre sus recuerdos, hay escenas que nadie filmó. Como la vez que Ali explotó en ira y lanzó una silla contra la pared tras una discusión con un promotor. O los temblores en sus manos, años antes del diagnóstico de Parkinson. O las mujeres que entraban y salían del campamento, en secreto, sin nombre, sin historia.

Pero también están los momentos sagrados. Como aquella noche de Ramadán en que lo vio rezar en el suelo con el Corán a un lado. Él la invitó a entrar y le dijo: “Dios me dio un don… pero todo don tiene su precio.” Luego le preguntó, con una fragilidad devastadora: “¿Crees que me seguirán queriendo si ya no puedo hablar?”

“Siempre serás el campeón”, le respondió ella, y lo creyó con todo su ser.

Porque para ella, Ali no fue sólo el hombre que derrotó a Foreman o resistió al gobierno. Fue el ser que cargaba con el peso de ser símbolo, con la contradicción de encarnar la fuerza… y la fragilidad.

Hoy, al borde del final de su vida, decide compartir lo vivido. No para ensuciar su legado, sino para completarlo. Porque las leyendas también tienen grietas. Y en esas grietas habita la verdad.

“Yo vi lo que nadie vio”, dice. “Y no era perfecto. Pero por eso mismo, lo amé más que nadie.”