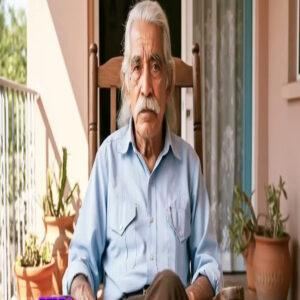

Mi nombre es Eduardo Ramírez, tengo 73 años y mi propio hijo me echó de la casa que yo mismo construí con estas manos para poner a vivir a sus suegros. Pero lo que él no sabía es que yo tenía un as bajo la manga que cambiaría todo para siempre. Imagínate la escena.

Después de 40 años trabajando como albañil, levantando esa casa ladrillo por ladrillo, mi hijo Andrés llega un martes por la tarde y me dice que tengo que irme porque los padres de su esposa necesitan un lugar donde vivir. Así sin más, como si yo fuera un mueble viejo que ya no sirve. Papá, entendé la situación.” Me dice con esa voz que usaba cuando era chico y había roto algo.

Los suegros no tienen a dónde ir y vos podés quedarte en el geriátrico que está cerca del centro. Ahí vas a estar mejor cuidado. Mejor cuidado. Esas palabras me dolieron más que cuando me partí la espalda cargando bolsas de cemento durante años para darle estudios a ese mismo hijo que ahora me hablaba como si fuera un estorbo. Pero acá viene lo interesante.

Yo nunca le conté a Andrés sobre los terrenos que compré hace 20 años en las afueras de la ciudad. Terrenos que ahora valen una fortuna porque por ahí va a pasar la nueva autopista. Tampoco le dije sobre la cuenta de ahorros que tengo desde que me jubilé, donde guardé cada peso extra que pude durante estos últimos años. Mientras él me explicaba por qué tenía que irme de mi propia casa, yo lo miraba y pensaba, “Hijo, ¿no tenés idea de lo que acabas de hacer esa noche haciendo las valijas en el cuarto donde dormí por décadas, donde velé a tu madre cuando se enfermó? donde te crié cuando eras

apenas un bebé que lloraba en las madrugadas. Tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a ir a ningún geriátrico, no iba a quedarme callado y sobre todo no iba a dejar que mi hijo y su familia se quedaran con lo que tanto me costó construir sin saber lo que realmente habían perdido.

Al día siguiente, cuando Andrés vino a buscarme para llevarme al geriátrico, yo ya había hecho varias llamadas muy importantes. Llamadas que él nunca imaginó que podría hacer, llamadas que iban a cambiar el rumbo de esta historia para siempre. Porque una cosa es que te falten el respeto por ignorancia y otra muy distinta es que lo hagan sabiendo exactamente lo que están haciendo.

Para que entiendas bien esta historia, tengo que contarte cómo llegué hasta acá.

Porque no siempre fui este viejo que su hijo quiere mandar al geriátrico como si fuera un paquete que molesta. Llegué a esta ciudad hace 50 años, recién casado con mi Mercedes, que en paz descanse. Veníamos del campo sin un peso en el bolsillo, pero con unas ganas de trabajar que ni te imaginas. Conseguí trabajo en una obra de construcción y desde el primer día supe que iba a hacer albañil toda la vida.

Mercedes trabajaba lavando ropa ajena para ayudar con los gastos y yo hacía horas extras siempre que podía. Los sábados y domingos trabajaba en casas particulares, arreglando techos, haciendo ampliaciones, lo que fuera. Cada peso que ganaba tenía un destino. Primero pagar el alquiler de ese ranchito donde vivíamos. Después ahorrar para comprar este terreno donde construí la casa.

Cuando nació Andrés, yo ya había empezado a levantar las paredes. Recuerdo que Mercedes me traía mate mientras yo mezclaba el cemento y me decía, “Eduardo, este nene va a tener la mejor casa del barrio.” Y vaya, si la tuvo. Trabajé como un animal durante años para terminar esa casa.

Me levantaba a las 5 de la mañana, trabajaba en la obra hasta las 4 de la tarde y después venía acá a seguir construyendo hasta que se hacía de noche. Los fines de semana, mientras otros descansaban, yo seguía poniendo ladrillos, haciendo la instalación eléctrica, los pisos, todo con estas manos que ahora tiemblan un poco, pero que en aquella época eran firmes como el acero. Andrés creció viendo todo ese sacrificio.

Cuando tenía 8 años, me ayudaba trayéndome las herramientas. Papá, ¿cuándo va a estar terminada? Me preguntaba. Cuando vos seas grande, hijo, esta casa va a ser tuya. Le respondía yo, cargándolo en los hombros mientras mirábamos lo que habíamos logrado juntos. Le pagué los mejores estudios que pude.

Mientras yo seguía cargando bolsas de cemento y mezclando argamasa, él estudió ingeniería en la universidad. Cada mes cuando llegaba a la boleta, yo pagaba sin chistar, aunque eso significara comer fideos toda la semana. Cuando se recibió, hice una fiesta acá en casa. Invité a todos los vecinos, a mis compañeros de trabajo, a toda la familia. Estaba tan orgulloso de mi hijo el ingeniero. Mira lo que logró este muchacho. Les decía a todos. Salió de una familia de obreros y ahora es profesional.

Mercedes murió cuando Andrés tenía 25 años. Cáncer. Esos fueron los meses más duros de mi vida. Cuidarla de noche después de trabajar todo el día, llevarla a los médicos, comprar los remedios que costaban una fortuna. Andrés ayudó.

Sí, pero el que se quedó despierto todas las noches sosteniéndole la mano fue este viejo que ahora querían mandar al geriátrico. Después del funeral, Andrés se fue a vivir solo. “Papá, necesito mi espacio”, me dijo. Y yo lo entendí. Era natural que un joven quisiera independizarse, pero esta casa quedó muy vacía sin Mercedes y sin él. Siguió viniendo los domingos a almorzar. me contaba de su trabajo, de sus proyectos.

Cuando conoció a Patricia, me la presentó acá en casa. Parecía una buena chica, aunque algo fría, pero yo pensé, “Si mi hijo la eligió, debe ser especial.” Se casaron y tuvieron dos hijos. Mis nietos. Cada vez que venían de visita, esta casa volvía a llenarse de vida. Yo les hacía juguetes de madera en mi pequeño taller del fondo.

Les cocinaba milanesas, les contaba historias de cuando su papá era chico. Pero de a poco las visitas se fueron espaciando. Primero dejaron de venir todos los domingos, después cada cu 15 días, después una vez por mes, hasta que prácticamente dejaron de venir, salvo en los cumpleaños o las fiestas.

Y ahora, después de todo lo que hice por él, después de construir esta casa pensando en su futuro, mi propio hijo me dice que tengo que irme para que vivan sus suegros. Gente que nunca movió un dedo por esta familia. Pero como te dije, había cosas que Andrés no sabía, cosas que estaba a punto de descubrir de la manera más dolorosa posible. El abandono no empezó de un día para el otro.

Fue como esas goteras que al principio no te molestan, pero que de a poco te van pudriendo toda la madera hasta que un día se te cae el techo encima. Después de que Andrés se casó con Patricia, las cosas cambiaron. Al principio era sutil. Cuando venían a almorzar los domingos, ella siempre encontraba alguna excusa para irse temprano.

Ay, Eduardo, nos tenemos que ir porque tengo que hacer unas compras. Oh, los chicos están muy cansados, mejor los llevamos a casa. Yo trataba de ser el suegro comprensivo. Sabía que no todas las nueras se llevan bien con la familia del marido y pensaba que con el tiempo íbamos a encontrar la forma de conectar.

Pero Patricia tenía una manera muy especial de hacerme sentir que estaba de más en mi propia casa. Cuando mis nietos cumplían años, yo les compraba regalos con mucho cariño, juguetes que elegía pensando en lo que les gustaba, ropita que veía en las vidrieras y me imaginaba cómo les quedaría. Pero Patricia siempre tenía algún comentario. Ay, Eduardo, no tenías que gastarte.

Pero lo decía de una manera que sonaba más a reproche que a agradecimiento. Una vez para el cumpleaños de mi nieto más grande, le hice un caballito de madera con mis propias manos. Pasé semanas en el taller del fondo lijando, pintando, haciendo que cada detalle fuera perfecto.

Cuando se lo regalé, el nene se puso loco de contento, pero Patricia le dijo, “Ay, mi amor, ese juguete está muy rústico. Mejor jugamos con los otros.” Rústico. Esa palabra me dolió más que un martillazo en el dedo. Andrés, que antes me defendía cuando su mujer hacía esos comentarios, empezó a quedarse callado. Peor aún, empezó a secundarla. Papá, no te molestes en hacer cosas.

Nosotros ya compramos todo lo que necesitan. me decía, como si mis regalos fueran un estorbo. Los domingos empezaron a acortarse, llegaban después del mediodía, comían rápido y se iban antes de las 3. Yo preparaba comida para un ejército porque me encantaba cocinar para mi familia, pero siempre sobraba todo.

“Ay, Eduardo, no cocinés tanto, los chicos comen muy poco”, me decía Patricia. Pero yo sabía que era mentira. Los chicos comían perfectamente. Era ella la que tenía prisa por irse. Después empezaron a cancelar. Papá, no vamos a poder ir este domingo. Patricia tiene jaqueca. Papá, los chicos están resfriados. Mejor nos quedamos en casa.

Papá, tenemos un cumpleaños de la familia de Patricia. Siempre había una excusa. Yo llamaba a Andrés durante la semana para invitarlos y él me decía, “Papá, estamos muy ocupados. Ya te vamos a avisar cuando podamos ir. Pero las semanas pasaban y no avisaban nunca. Un día decidí ir yo a visitarlos. Fue un error.

Cuando toqué el timbre, Patricia atendió con una cara que no te puedo describir. Ay, Eduardo, qué sorpresa. Me dijo, pero no era una sorpresa agradable. Andrés no está. Se fue a trabajar. Era sábado por la tarde. Los chicos estaban jugando en el patio y cuando me vieron gritaron, “¡Abuelo!” Y corrieron a abrazarme. Pero Patricia enseguida los llamó. Chicos, “Vengan adentro que se van a resfriar.

” Era pleno verano. Me quedé parado en la puerta como un vendedor ambulante. Patricia no me invitó a pasar. No me ofreció ni un vaso de agua. Bueno, Eduardo, cuando venga Andrés le digo que viniste. Y cerró la puerta. Caminé hasta la parada del colectivo, sintiéndome como un perro echado a patadas.

Ese día entendí que para Patricia yo no era el padre de su marido. Era una molestia, un viejo que incomodaba. Pero lo que más me dolió fue que Andrés nunca me preguntó por qué había ido a visitarlos. Nunca me llamó para disculparse por la actitud de su mujer. Simplemente hizo como si nada hubiera pasado. Las Navidades se volvieron un trámite.

Venían una horita, comían algo, los chicos abrían los regalos y se iban. Tenemos que ir a cenar con la familia de Patricia. Era la excusa de siempre. Nunca me invitaron a conocer a esa familia. Nunca me incluyeron en sus planes. Cuando cumplí 70 años, esperé toda la tarde que vinieran a saludarme.

Había preparado una torta, había comprado bebidas, había limpiado la casa de arriba a abajo. A las 8 de la noche, Andrés me llamó por teléfono. Papá, feliz cumpleaños. Discúlpame que no pudimos ir, pero tuvimos un inconveniente. No me dijo qué inconveniente. No me explicó nada. Ese día comí torta solo mirando las fotos de cuando Andrés era chico y me ayudaba a construir esta casa.

Me pregunté dónde había fallado como padre, qué había hecho mal para que mi hijo me tratara como si fuera un extraño. Y ahora, tres años después, ese mismo hijo que no tenía tiempo para venir a verme, que no podía pasar una tarde completa conmigo, me decía que tenía que irme de mi casa para que vivieran sus suegros. los mismos suegros que él prefería sobre su propio padre.

Pero como te dije al principio, había cosas que Andrés no sabía, cosas que yo había estado guardando, no por malicia, sino porque nunca pensé que las iba a necesitar para defenderme de mi propio hijo. Y esas cosas estaban a punto de cambiar toda la historia. Ahora viene la parte que mi hijo nunca se imaginó. Mientras él creía que yo era apenas un viejo jubilado que vivía de una pensión miserable, yo había estado tomando decisiones que él consideraba imposibles para alguien como yo.

¿Te acordas que te conté que trabajé como albañil toda la vida? Bueno, en todos esos años aprendí algo muy importante. La plata no se gana solo trabajando duro, sino trabajando inteligente. Y yo, aunque no tuve estudios universitarios como mi hijo, tenía algo que él nunca tuvo, visión para los negocios. Hace 20 años, cuando todavía trabajaba en la construcción, me enteré de que el gobierno estaba planeando construir una autopista que conectaría nuestra ciudad con la capital. Era información que llegaba a las obras, comentarios entre los

ingenieros, planos que yo veía cuando limpiaba las oficinas después de hora. La mayoría de mis compañeros no le daban importancia a esas conversaciones. “Son proyectos que nunca se hacen, decían. Los políticos prometen y después no cumplen.

Pero yo había visto suficientes obras empezar y terminar como para saber cuando algo era serio. Empecé a recorrer las afueras de la ciudad caminando por terrenos valdíos, preguntando precios, estudiando mapas. Descubrí que había varios terrenos justo en la zona donde pasaría la futura autopista. Terrenos que nadie quería porque estaban lejos del centro y parecían no servir para nada.

Durante dos años, cada peso extra que ganaba lo guardé. No me compré ropa nueva, no cambié los muebles de casa, no me di ningún gusto. Mercedes pensaba que me había vuelto tacaño, pero yo le decía, “Mujer, confía en mí. Esto va a ser para el futuro de Andrés.” Cuando junté suficiente plata, compré tres terrenos.

Eran baratos porque estaban en el medio de la nada, llenos de yuyullos, sin agua, sin luz, sin nada. Mis vecinos me decían, “Eduardo, te estafaron. Esos terrenos no valen ni el papel donde está escrito el título.” Pero yo sabía lo que hacía. Guardé los papeles en una caja fuerte que tengo escondida en mi cuarto y esperé.

Año tras año guardé silencio mientras el proyecto de la autopista avanzaba lentamente en los despachos del gobierno. Mientras tanto, seguía ahorrando cada peso que podía apartar de mi sueldo, cada extra que ganaba trabajando los fines de semana, cada peso que sobraba de los gastos de la casa, lo guardaba en una cuenta especial que abrí en un banco del centro, una cuenta que ni Mercedes sabía que existía.

No era que le mentía a mi mujer, sino que quería darle una sorpresa el día que todo esto diera frutos. Quería llegar a casa y decirle, “Mercedes, somos ricos. Andrés va a poder estudiar en la mejor universidad del país y nosotros vamos a tener una vejez tranquila.” Pero Mercedes murió antes de que yo pudiera contarle sobre los terrenos.

Murió sin saber que su marido había sido más inteligente de lo que ella creía. Esa fue una de las tristezas más grandes de mi vida, no poder compartir con ella el orgullo de haber visto venir el futuro. Cuando Andrés se recibió de ingeniero, estuve tentado de contarle todo, pero después pensé, “No, mejor espero a que se case, a que tenga sus hijos y ahí le doy todo como una herencia en vida. Así va a poder disfrutarlo con su familia.

” Qué equivocado estaba. Los terrenos empezaron a subir de precio hace 5 años, cuando oficialmente anunciaron que la autopista era un hecho. Terrenos que yo había comprado por monedas ahora valían fortunas. Empresas constructoras me llamaban ofreciéndome cifras que ni en mis mejores sueños había imaginado, pero yo no vendí.

Seguí esperando el momento perfecto, el momento en que pudiera compartir esa alegría con mi hijo. Pensaba, cuando Andrés sepa que su viejo no era tan tonto como él creía, va a estar orgulloso. Va a entender que todo el sacrificio valió la pena. Hace un año, una inmobiliaria me hizo una oferta que casi me da un infarto. Querían comprar los tres terrenos por una suma que me convertiría en millonario.

Millonario, ¿te das cuenta? Yo, Eduardo Ramírez, el albañil que llegó del campo sin un peso, podía ser millonario, pero seguí esperando. Seguí pensando que era mejor guardar esa sorpresa para el momento justo, para cuando Andrés realmente necesitara ese dinero o para cuando yo ya no estuviera y él encontrara los papeles entre mis cosas.

Nunca pensé que el momento justo iba a llegar de esta manera. Nunca pensé que mi hijo me iba a echar de mi propia casa para poner a vivir a sus suegros. Nunca pensé que iba a tener que usar mi fortuna, no para darle una alegría, sino para darle una lección que nunca va a olvidar.

Esa noche, después de que Andrés me dijera que tenía que irme al geriátrico, abrí la caja fuerte y miré los títulos de propiedad. Miré el estado de cuenta del banco y por primera vez en mi vida no sentí orgullo por lo que había logrado. Sentí una tristeza profunda porque todo ese dinero que había guardado pensando en el futuro de mi familia, ahora iba a tener que usarlo para algo completamente diferente.

Si fueras tú, ¿qué harías ahora? De repente, mi hijo, que no había pisado esta casa en meses, empezó a aparecer todos los días. Pero no venía solo, venía con Patricia, con los chicos y hasta con los suegros para que conocieran la casa donde iban a vivir. La primera vez que trajeron a los suegros fue tres días después de que me dijeran que tenía que irme.

Andrés tocó el timbre como si fuera un visitante más cuando él había crecido acá, cuando esta casa había sido su hogar por 25 años. Papá, te presento a don Roberto y doña Carmen”, me dijo, “como si fuera una presentación formal. Los suegros me miraron con esa sonrisa falsa que usan las personas cuando están calculando cuánto vale lo que están viendo.

Qué casa tan linda, Eduardo”, me dijo doña Carmen, pero no me miraba a mí cuando lo decía. Sus ojos recorrían cada rincón, cada mueble, cada detalle. “Debe ser muy cómodo vivir acá. Don Roberto, que era un tipo más directo, empezó a hacer preguntas que me helaron la sangre. ¿Cuántos metros cuadrados tiene la casa? ¿La instalación eléctrica está bien? ¿El techo tiene goteras? Preguntas que hacía como si yo ya no existiera, como si la casa ya fuera suya.

Lo más raro era ver a Andrés. Estaba más atento conmigo de lo que había estado en años. Papá, ¿queres que te haga un mate? Papá, ¿te duele la espalda? Papá, ¿estás cómodo ahí sentado? Tanta preocupación de golpe me sonaba falsa, como cuando alguien te habla lindo porque necesita algo.

Patricia, que normalmente me dirigía la palabra solo cuando era estrictamente necesario, ahora me sonreía todo el tiempo. Ay, Eduardo, qué bien que te ves. ¿Estás comiendo bien? ¿Necesitas que te traiga algo del supermercado? Los chicos, mis nietos, parecían confundidos con todo el movimiento. Abuelo, ¿por qué mamá dice que te vas a ir a vivir a otro lado?, me preguntó el más grande y yo no supe qué responder.

¿Cómo le explicas a un nene que su papá está echando al abuelo de su propia casa? Andrés se adelantó. El abuelo va a ir a vivir a un lugar donde va a estar mejor cuidado, donde va a tener amigos de su edad. amigos de su edad, como si yo fuera un chico que necesitaba compañeros de juegos. Durante esa semana empezaron a aparecer con regalos. Andrés me trajo una camisa nueva.

Papá, vi esta camisa y me acordé de vos. Patricia me trajo un postre de la panadería. Eduardo, esto es para que tengas algo rico para después del almuerzo. Los chicos me hicieron dibujos en el colegio. Abuelo, esto es para vos. para que te acordes de nosotros. Todo muy lindo, todo muy tierno. Pero yo sabía lo que estaba pasando después de años de tratarme como un mueble viejo.

Ahora me llenaban de atenciones porque necesitaban que yo me fuera sin hacer escándalo. Necesitaban que me fuera convencido de que era lo mejor para todos. Una tarde, Andrés se quedó después de que se fueran los otros. Papá, quiero que hablemos, me dijo con esa voz que usaba cuando quería convencerme de algo.

Sé que esto es difícil para vos, pero realmente creemos que es lo mejor. Se sentó en la silla donde antes se sentaba Mercedes a tomar mate conmigo. Papá, vos ya no sos joven. ¿Qué pasa si te caes y no hay nadie para ayudarte? ¿Qué pasa si te sentís mal en la madrugada? En el geriátrico vas a tener enfermeras las 24 horas. siguió hablando, pero yo ya no lo escuchaba.

Lo miraba y veía a un extraño. ¿Dónde estaba el nene que me ayudaba a mezclar cemento? ¿Dónde estaba el joven que me abrazaba cuando se recibió de ingeniero? ¿Dónde estaba el hijo que lloraba en mis brazos cuando murió su madre? Además, siguió diciendo, “Los suegros realmente no tienen a dónde ir.

El departamento donde vivían se lo vendieron y no pueden pagar un alquiler. ¿Vos entendés cómo está la situación económica? Ahí me di cuenta de algo que me dolió más que todo lo anterior. Mi hijo no me estaba pidiendo que me fuera, me estaba explicando porque era inevitable que me fuera. Ya había tomado la decisión y ahora solo necesitaba que yo la aceptara sin problemas.

Papá”, me dijo, “y puso la mano en el hombro como hacía cuando era chico. Yo sé que vos me entendés. Siempre fuiste comprensivo. Siempre pusiste a la familia primero. La familia primero. ¡Qué ironía! Yo había puesto a la familia primero toda mi vida. Había trabajado como una bestia para darle una casa, una educación, un futuro.

Y ahora él me decía que pusiera a la familia primero, aceptando que me echaran de mi propia casa. Está bien, hijo. Le dije. Voy a hacer lo que vos querés. Se le iluminó la cara. Papá sabía que ibas a entender. Sos el mejor padre del mundo. El mejor padre del mundo. Que lo decía justo cuando me estaba echando de casa.

Esa noche, después de que se fuera, saqué otra vez los papeles de la caja fuerte, los títulos de los terrenos, los estados de cuenta del banco, las ofertas de compra que había recibido y tome la decisión más importante de mi vida. Si mi hijo creía que yo era un viejo inútil que no tenía opciones, estaba muy equivocado. Si creía que podía manipularme con cariño falso y regalos baratos, estaba muy equivocado.

Y si creía que se iba a quedar con esta casa sin consecuencias, estaba muy equivocado. Al día siguiente hice las llamadas que cambiarían todo. Llamadas que mi hijo nunca imaginó que yo podría hacer. La primera llamada la hice a las 8 de la mañana del día siguiente. Llamé a la inmobiliaria que me había ofrecido una fortuna por los terrenos. Buenos días, habla Eduardo Ramírez.

¿Se acuerdan de la oferta que me hicieron por los terrenos de la zona de la autopista? Bueno, acepto. Pero con una condición. Quiero que la operación se cierre esta misma semana. Del otro lado del teléfono casi se caen de la silla. Me dijeron que era imposible cerrar una operación tan grande en tan poco tiempo.

Don Eduardo, son muchos papeles, muchos trámites. Necesitamos al menos un mes. Escúchenme bien, les dije con una firmeza que ni yo sabía que tenía. Ustedes han estado llamándome durante un año para comprar estos terrenos. Si realmente los quieren, tienen una semana. Si no llamo a la competencia. Funcionó.

A las 2 horas me llamaron de vuelta confirmando que podían cerrar la operación en 5 días. La segunda llamada fue al banco. Quiero sacar todo el dinero de mi cuenta de ahorros y transferirlo a una cuenta nueva en otro banco. Les dije, el empleado me preguntó si estaba seguro, si no prefería dejarlo invertido. Joven le dije, tengo 73 años y sé muy bien lo que estoy haciendo.

La tercera llamada fue la más importante. Llamé a un abogado que conocía de las obras, un tipo serio que había hecho varios negocios inmobiliarios para los constructores. Doctor Morales, necesito que me ayude con una situación familiar muy delicada. Le expliqué todo. Como mi hijo me estaba echando de mi propia casa, como creía que yo era un viejo sin recursos, como había decidido poner a sus suegros en mi lugar. El abogado me escuchó en silencio.

Don Eduardo me dijo cuando terminé de contar. Legalmente su hijo no puede echarlo de su casa sin su consentimiento. Esa casa está a su nombre. Ya lo sé, doctor, pero yo no quiero pelear legalmente con mi hijo. Quiero algo diferente. Quiero darle una lección que no se olvide nunca. Le conté sobre los terrenos, sobre la plata que había ahorrado, sobre mis planes.

El abogado silvó bajito. Don Eduardo, usted no es el viejo simple que aparenta ser. No, doctor, no lo soy y quiero que mi hijo se entere de eso de la manera más dolorosa posible. Pasé esa semana como si nada estuviera pasando. Andrés seguía viniendo todos los días con su familia y sus suegros.

Seguían llenándome de atenciones falsas, seguían haciendo planes para cuando yo no estuviera. Un día escuché a Patricia hablando por teléfono con alguien. Sí, ya casi tenemos resuelto el tema de la casa. El viejo se va la semana que viene al geriátrico. Vas a ver qué linda queda cuando hagamos algunas reformas. Reformas. En la casa que yo construí con mis manos, en la casa donde había vivido 50 años.

como si fuera una casa vieja que había que modernizar. Andrés me mostró los folletos del geriátrico. Mira, papá, qué lindo que está. Tienen enfermeras, tienen actividades, tenés hasta una sala de televisión. Hablaba como si me estuviera ofreciendo vacaciones en un hotel cinco estrellas. ¿Y cuánto cuesta? Le pregunté. No te preocupes por eso, papá.

Entre tu jubilación y un poco que pongo yo, se puede pagar. un poco que ponía él. Qué generoso. Me echaba de mi casa para poner a sus suegros y además me ofrecía ayudar a pagar el geriátrico con mi propia jubilación. El jueves, cuando faltaban tres días para que se cerrara la venta de los terrenos, Andrés vino con una valija. Papá, traje esto para que vayas guardando tus cosas. Pensé que capaz necesitabas ayuda para decidir qué llevarte y qué dejar.

¿Qué dejar?, le pregunté. Bueno, papá, en el geriátrico no vas a tener mucho lugar. Capaz podés llevarte la ropa, algunos recuerdos, las fotos de mamá, pero los muebles, los electrodomésticos, esas cosas las podés dejar. Nosotros las vamos a cuidar. Claro, iban a cuidar mis muebles.

Los muebles que yo había comprado trabajando de sol a sol los iban a cuidar para que los usaran sus suegros. Esa noche, por primera vez en una semana, me permití sonreír, sonreír de verdad, porque mi hijo no tenía ni la más mínima idea de lo que se venía. El viernes fue el día más largo de mi vida. En la mañana fui al banco y confirmé que todo el dinero de la venta ya estaba depositado.

Una suma que ni en mis mejores sueños había imaginado tener. Una suma que convertía a este viejo albañil en un hombre muy rico. En la tarde vino Andrés con Patricia y los chicos. Bueno, papá, mañana es el gran día, ya está todo arreglado en el geriátrico. Te van a recibir a las 10 de la mañana. Los chicos me abrazaron. Abuelo, te vamos a extrañar, me dijo mi nieta.

Y yo supe que era verdad. Los únicos que realmente me iban a extrañar eran ellos. No se preocupen, les dije. El abuelo no se va a ir muy lejos. Andrés sonró. Claro, papá. Nosotros te vamos a ir a visitar todas las semanas. Todas las semanas. Como habían estado viniendo todas las semanas durante los últimos años.

Esa noche empaqué una valija pequeña con lo indispensable, pero no para ir al geriátrico. Tenía otros planes, planes que mi hijo descubriría muy pronto. Antes de acostarme, miré por última vez cada rincón de esta casa. La casa que había construido con amor pensando en el futuro de mi familia. la casa de la que mi propio hijo me estaba echando para poner a gente extraña.

Mañana iba a ser un día que ninguno de nosotros iba a olvidar jamás. El sábado por la mañana me levanté más temprano que nunca. No porque estuviera nervioso, sino porque tenía muchas cosas que hacer antes de que llegara Andrés a buscarme para llevarme al supuesto geriátrico. A las 7 de la mañana llamé al doctor Morales.

Doctor, hoy se ejecuta el plan. ¿Está todo listo, don Eduardo? Está todo preparado. Los papeles están firmados, las transferencias están hechas. Solo falta que usted dé la orden. Perfecto. A las 10:30 de la mañana quiero que haga las llamadas. Después llamé a mi hermana Rosa, que vive en la capital.

Hacía meses que no hablaba con ella desde el último cumpleaños familiar al que Andrés no me había llevado. Rosa, soy Eduardo. Necesito pedirte un favor muy grande. Puedo quedarme en tu casa unos días. Te voy a explicar todo cuando llegue, pero es urgente. Mi hermana, que siempre fue una mujer inteligente, no me hizo preguntas. Hermano, esta casa es tuya. Venite cuando quieras.

A las 8:30 sonó el timbre. Era Andrés, que venía con Patricia y los chicos para acompañarme en este momento tan especial. Qué considerados. Buenos días, papá. ¿Ya tenés todo listo? Sí, hijo, todo listo. Miré a mis nietos y me dolió el corazón. Ellos no tenían culpa de nada. Eran víctimas de la ambición y la falta de corazón de sus padres.

Chicos, les dije, el abuelo los quiere mucho. Acuérdense siempre de eso, pase lo que pase. Andrés sonrió. Papá, no hables como si te fueras al fin del mundo. El geriátrico está a 20 minutos de acá. A las 9:30 llegaron los suegros con un camión de mudanza. Don Roberto dirigía a los empleados como si fuera el dueño de casa. Cuidado con el sofá.

Esa mesa pónganla cerca de la ventana. Todavía no se mudó mi papá. les dijo Andrés a los empleados, pero ya pueden ir acomodando las cosas. Y yo los miraba desde el sillón donde había pasado tantas tardes leyendo el diario, donde había consolado a Andrés cuando se peleaba con los amigos en el colegio, donde había sostenido a Mercedes durante sus últimos días.

“Bueno, papá”, me dijo Andrés a las 10 en punto. “Es hora de irnos.” “Sí, hijo, es hora.” Tomé mi valija pequeña y caminé hacia la puerta. En el umbral me di vuelta para mirar la casa por última vez. Los suegros ya estaban acomodando sus cosas en My Living.

Doña Carmen estaba colgando un cuadro horrible en la pared donde antes estaba la foto de Mercedes. Adiós, casa dije en voz baja. Durante el viaje al geriátrico, Andrés estuvo charlador como hacía años que no lo veía. Papá, vas a ver que te va a gustar. Tienen muchas actividades. La comida está buena, los otros viejitos son muy simpáticos.

Los otros viejitos, como si yo fuera uno más del montón. Llegamos al geriátrico a las 10:25. Era un edificio gris con ventanas pequeñas y un jardín triste. Nada que ver con las fotos de los folletos que me había mostrado Andrés. Bueno, papá, acá estamos. Sí, hijo, acá estamos. Bajé del auto con mi valija. Andrés estaba estacionando cuando sonó mi teléfono. Era exactamente las 10:30.

Don Eduardo, habla el doctor Morales. Ya hice todas las llamadas que me pidió. Los papeles fueron enviados por mensajería a su casa. Llegan en media hora. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Colgué y miré a Andrés, que se acercaba con una sonrisa en la cara. una sonrisa que se iba a borrar muy pronto. Todo bien, papá.

¿Con quién hablabas? Con nadie importante, hijo. Vamos. Entramos al geriátrico. El lugar olía a desinfectante y a comida recalentada. Una enfermera nos recibió con una carpeta llena de papeles. Usted debe ser el señor Ramírez. Bienvenido. Su hijo ya nos explicó toda su situación. mi situación, como si fuera un caso clínico.

Mientras la enfermera le explicaba a Andrés los horarios de visita y las reglas de la institución, yo saqué mi teléfono y mandé un mensaje que tenía preparado desde hacía días. Era un mensaje para todos mis vecinos, para mis excompañeros de trabajo, para toda la gente que conocía en el barrio. Un mensaje que decía, “Hoy mi hijo me internó en un geriátrico para que sus suegros puedan vivir en mi casa, pero él no sabe que soy millonario. En media hora se va a enterar.

Les pido que estén atentos a sus teléfonos.” Guardé el teléfono y miré a mi hijo, que seguía hablando con la enfermera sobre medicamentos. y cuidados especiales. Andrés, le dije, “Sí, papá, hay algo que tengo que decirte.” Se acercó a mí con esa cara de preocupación falsa que había estado usando toda la semana. “¿Qué pasa, papá? ¿Te sentís mal?” “No, hijo, me siento muy bien.

Lo que pasa es que hay algunas cosas que vos no sabés sobre tu viejo. ¿Qué cosas, papá?” Miré mi reloj las 10:55. En 5co minutos, el mensajero iba a llegar a casa con los papeles que cambiarían todo. Vos crees que soy un viejo pobre que no tiene más opciones que vivir de la caridad de su hijo. No, papá, no es caridad, es amor de familia.

Amor de familia, Andrés, hace 3 años que no venías a mi casa más que para pedir algo o para traer excusas. Hace tr años que tus hijos conocen más a los otros abuelos que a mí y ahora me decís que me echás de mi propia casa por amor de familia. Papá, no es así. Déjame terminar, hijo. Hay algo que tenés que saber. En ese momento sonó mi teléfono.

Era exactamente las 11. Don Eduardo. Los papeles fueron entregados. Su hijo debe tenerlos en este momento. Colgué y miré a Andrés. Hijo, acabas de recibir unos papeles en casa. Te recomiendo que vayas a leerlos. Andrés me miró con esa cara de confusión que ponía cuando era chico y no entendía la tarea del colegio. ¿Qué papeles, papá? No entiendo nada.

Anda a casa, hijo. Anda a leer los papeles que acaba de traer el mensajero y cuando los leas, volve acá si querés hablar conmigo. Papá, me estás asustando. ¿De qué hablas? La enfermera nos miraba sin entender nada. Disculpen, ¿hay algún problema? No, le dije yo, no hay ningún problema, pero mi hijo tiene que irse urgente a su casa.

Andrés sacó su teléfono y llamó a Patricia. Amor, llegó algún mensajero a casa. Te trajeron papeles para mí. Podía escuchar a Patricia del otro lado hablando rápido, agitada. Andrés se puso pálido. ¿Qué dicen los papeles? ¿Los leíste? Pausa. No, no los abras. Espérame que ya voy.” Colgó y me miró como si me viera por primera vez en su vida.

“Papá, ¿qué hiciste?” “Lo que tenía que hacer, hijo, lo que tendría que haber hecho hace mucho tiempo.” Se fue corriendo sin despedirse. Yo me quedé en el geriátrico, sentado en un sillón de plástico del hall de entrada esperando. La enfermera me preguntó si quería conocer la habitación que me habían asignado.

“No, señorita, todavía no. Estoy esperando que mi hijo vuelva. Pasó una hora, después pasó otra. A las 1 de la tarde, mi teléfono empezó a sonar sin parar. Primero me llamó mi vecino de al lado. Eduardo, ¿qué está pasando en tu casa? Acaba de llegar tu hijo gritando como un loco y los suegros están sacando todas las cosas del camión de vuelta.

Después me llamó mi compadre Raúl, que vivía en la esquina. Eduardo, me contó mi mujer que vio a tu nuera llorando en la vereda. Es verdad que te echaron de tu casa. Después me llamó la almacenera del barrio. Don Eduardo, usted está bien. Acá hay un revuelo bárbaro. Todo el barrio está hablando de lo que pasó. A las 2 de la tarde llegó Andrés al geriátrico. Venía solo, sin Patricia, sin los chicos.

tenía la cara desencajada, como si hubiera visto un fantasma. Se sentó al lado mío en silencio, sacó de una carpeta los papeles que le había mandado el abogado y los puso sobre la mesita que teníamos enfrente. “Papá”, me dijo con una voz que nunca le había escuchado. “¿Es verdad todo esto?” Los papeles eran muy simples.

El primero era una copia del título de propiedad de los tres terrenos que había comprado hace 20 años. El segundo era el contrato de venta que había firmado esa semana. El tercero era el comprobante de depósito del banco, mostrando cuánto dinero tenía en mi cuenta nueva. Sí, hijo, es todo verdad, papá. Estos terrenos, vale decir que vos, que tenés. Sí, Andrés.

Tu viejo pobre, tu viejo inútil al que acabas de meter en un geriátrico es millonario. Se quedó callado durante mucho tiempo mirando los papeles como si estuviera leyendo en un idioma extranjero. Papá, yo no sabía. Claro que no sabías, porque nunca te importó saber. En todos estos años, ¿alguna vez me preguntaste cómo estaba económicamente? ¿Alguna vez te preocupaste por saber si necesitaba algo? ¿Alguna vez pensaste que capaz tu viejo tenía más cosas guardadas de las que vos creías? Pero, papá, ¿por qué nunca me contaste? Porque quería guardarlo para dártelo como herencia, Andrés. Quería que cuando yo

me muriera, vos abrieras la caja fuerte y encontraras todo esto como una sorpresa. Quería que dijeras, “Mi viejo era más inteligente de lo que yo pensaba.” Se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero ahora seguí diciéndole, “Después de lo que me hiciste, todo cambió. ¿Qué querés decir?” Saqué otro papel de mi bolsillo. Era una donación que había firmado con el doctor Morales.

Este papel dice que el 70% de mi fortuna va a ir a obras de caridad. Asilos de ancianos, comedores infantiles, hogares para gente sin techo, gente que realmente necesita ayuda. Y el otro 30%. El otro 30% se lo voy a dejar a mis nietos, pero en un fide comiso que van a poder tocar recién cuando cumplan 25 años.

y con una condición, que visiten a su abuelo al menos una vez por mes hasta que se muera. Andrés se tapó la cara con las manos. ¿Y para mí qué queda? Para vos, hijo, queda lo que vos elegiste que quedara. Queda el orgullo de haber echado a tu padre de su propia casa. Queda la satisfacción de haber puesto a tus suegros en el lugar donde yo viví 50 años.

Queda la tranquilidad de saber que hiciste lo correcto. Papá, yo puedo cambiar todo esto. Puedo sacar a los suegros. ¿Podés volver a casa? No, Andrés, no podés cambiar nada porque lo que hiciste no se borra con arrepentirse. Lo que hiciste me mostró quién sos realmente y no es el hijo que yo creía que había criado. Se quedó llorando en silencio.

Por primera vez en años lo vi llorar como cuando era chico y se lastimaba jugando en el patio. Papá, perdóname, no sabía. El problema, hijo, no es que no sabías que yo tenía plata, el problema es que no sabías que yo tenía sentimientos. Después de esa conversación en el geriátrico, no volví a ver a Andrés durante tres meses, pero sí supe todo lo que estaba pasando a través de los vecinos que me llamaban para contarme cada detalle.

Me fui a vivir con mi hermana Rosa a la capital. En su casa por primera vez en años me sentí como una persona, no como un estorbo. Rosa me preparaba el desayuno todas las mañanas, me preguntaba cómo había dormido, me incluía en las conversaciones cuando venían sus hijos a visitarla. Eduardo me decía Rosa, no entiendo cómo tu hijo pudo hacerte eso, pero me alegra que hayas tomado la decisión que tomaste.

Con parte del dinero de la venta, me compré un departamento pequeño, pero cómodo en un barrio tranquilo de la capital. Tenía una vista linda a un parque donde todas las mañanas salía a caminar. Por primera vez en décadas me desperté sin dolores de espalda, sin esa opresión en el pecho que había tenido durante los últimos años.

Empecé a hacer las cosas que nunca había tenido tiempo de hacer. Me anoté en un taller de carpintería para gente mayor. Conocí a don Facundo, un exferroviario que había pasado por algo parecido con su familia. Nos hicimos amigos, tomábamos mate en el parque, jugábamos al dominó en el club del barrio. La familia de sangre no siempre es la familia del corazón, me decía don Facundo.

A veces hay que buscar tu propia tribu. También empecé a hacer trabajo voluntario en un comedor infantil. ayudaba a servir la comida, jugaba con los chicos, les contaba historias. Esos niños que no tenían casi nada me trataban con más cariño que mi propio hijo me había tratado en años. Un día, una de las voluntarias del comedor me dijo, “Don Eduardo, usted tiene una luz especial. Los chicos lo adoran.

” Y yo pensé, “Qué raro que gente extraña pudiera ver esa luz que mi propia familia había dejado de ver hacía tanto tiempo. Mientras tanto, por los vecinos me enteraba de todo lo que pasaba en mi antigua casa. Los suegros habían durado apenas dos semanas. Resulta que don Roberto y doña Carmen no se llevaban nada bien con Patricia. Empezaron las peleas, los reclamos, las discusiones por la televisión, por la comida, por el baño.

Tu nuera está que se trepa por las paredes. Me contó mi compadre Raúl por teléfono. Dice que los suegros la critican todo el día, que no la dejan vivir en paz. Pero lo más gracioso vino después. Los suegros, que habían vendido su departamento pensando que se iban a quedar en mi casa para siempre, se encontraron sin casa propia.

Cuando la situación se volvió insostenible, tuvieron que alquilar un departamento pequeño con lo poco que les quedaba de la venta. Y Andrés, que había calculado que con mi jubilación y un poco que ponía él podía pagar el geriátrico, se encontró con que tenía que pagar él solo, porque yo obviamente no estaba en ningún geriátrico.

“Tu hijo está desesperado”, me contó la almacenera del barrio. vino a preguntarme si yo sabía dónde estabas. Le dije que no tenía ni idea. Los vecinos me contaron que Patricia culpaba a Andrés por todo lo que había pasado. Si hubieras sabido que tu padre tenía plata, nunca habríamos pasado por esta vergüenza. Le gritaba en el patio para que todo el barrio escuchara la plata.

Siempre volvíamos a la plata. No era que se sentía mal por haberme echado de casa. se sentía mal por haberse perdido la herencia. Un día, don Facundo me dijo algo que me marcó. Eduardo, la venganza más dulce no es hacerle daño al que te lastimó. La venganza más dulce es vivir bien a pesar de lo que te hicieron. Y tenía razón.

Yo estaba viviendo mejor que nunca. Me levantaba cuando quería, comía lo que se me antojaba, iba a donde tenía ganas de ir. Nadie me trataba como un estorbo. Nadie suspiraba cuando me veían llegar. Nadie calculaba cuánto les costaba mantenerme. En el comedor infantil conocí a Esperanza, una señora de 65 años que había enviudado hacía poco y que también hacía trabajo voluntario.

Era una mujer inteligente, con una sonrisa linda y una manera muy dulce de hablar con los chicos. Don Eduardo”, me dijo un día después de que yo les contara un cuento a los niños. “Usted debe haber sido un padre maravilloso.” Eso creía yo, le respondí, “pero parece que me equivoqué.

” Los hijos a veces se equivocan me dijo Esperanza. “Pero eso no significa que usted se equivocó como padre. Empezamos a tomar café después del trabajo voluntario. Ella me contaba de sus hijos que vivían en el interior y la visitaban seguido. Yo le contaba mi historia y ella me escuchaba sin juzgar, sin dar consejos que no había pedido.

¿Usted no extraña a su hijo?, me preguntó un día. Extraño al hijo que creía que tenía, le respondí. Al hijo que me ayudaba en las obras cuando era chico, al hijo que lloraba en mis brazos cuando se lastimaba, pero a este hombre que me echó de mi casa para poner a sus suegros, a este no lo extraño.

Por las noches, en mi departamento nuevo, a veces pensaba en mis nietos. Ellos sí me dolían. Ellos no habían elegido tener padres así. Ellos no tenían culpa de nada, pero había tomado una decisión y la iba a sostener. El fide comomiso que había armado para ellos les iba a dar un futuro económico seguro.

Y la condición de visitarme una vez por mes les iba a enseñar algo que sus padres nunca les enseñarían, que los abuelos no son estorbos, sino tesoros. Six meses después de irme de casa, ya había encontrado una nueva rutina. Nuevos amigos. Una nueva vida. Una vida donde yo era Eduardo Ramírez, no el papá de Andrés.

Una vida donde la gente me valoraba por quién era, no por lo que podía darles. Y lo más lindo de todo, había descubierto que se podía ser feliz a los 73 años, que se podía empezar de nuevo, que nunca era demasiado tarde para elegir quién merecía estar en tu vida. Ha pasado un año desde que mi hijo me echó de casa.

Un año desde que descubrió que su viejo inútil era millonario. Un año desde que tuve que empezar mi vida de nuevo a los 73 años. Y sabes qué te digo? Fue el mejor año que tuve en mucho tiempo. Hace tres meses, Esperanza y yo nos casamos por civil. Una ceremonia pequeña con don Facundo como testigo y algunos amigos del comedor infantil. Nada ostentoso, nada complicado.

Solo dos personas que decidieron acompañarse en esta etapa de la vida. Esperanza me trajo una familia nueva. Sus hijos me recibieron como si fuera su papá de toda la vida. Don Eduardo me dice su hijo mayor. Mi mamá está más feliz que nunca. Gracias por cuidarla. Cuidarla. Qué palabra tan linda.

Qué diferente suena de mantenerla o soportarla. El comedor infantil donde trabajamos como voluntarios ahora tiene mi nombre en una placa, rincón Eduardo Ramírez, donde cada niño encuentra un abuelo. Con parte de mi fortuna, financiamos las meriendas de 200 chicos durante todo el año. Esos chicos me conocen como el abuelo Eduardo y cuando me ven llegar gritan mi nombre y corren a abrazarme.

Qué raro. Tengo más nietos en ese comedor que los dos que tuve con mi propia sangre. Hace dos semanas, uno de esos chicos del comedor, un nene de 7 años que se llama Mateo, me dijo algo que me llegó al alma. Abuelo Eduardo, cuando yo sea grande, voy a cuidar a mis papás como usted nos cuida a nosotros. Ahí entendí todo.

Mi verdadera herencia no eran los terrenos que vendí, ni la plata que guardé durante años. Mi verdadera herencia eran los valores que podía transmitir y resulta que estaba transmitiendo esos valores a chicos que realmente los valoraban. Y Andrés, Andrés me ha llamado cuatro veces en este año.

Las primeras tres llamadas fueron para preguntarme si podíamos conversar como gente grande sobre el tema de la herencia. La cuarta llamada fue para contarme que Patricia lo había dejado. “Papá”, me dijo en esa última llamada. Patricia se fue con los chicos a la casa de sus padres. Dice que no puede estar casada con alguien que perdió una fortuna por orgullo. Por orgullo. Qué curioso.

Ella creía que yo había donado mi plata por orgullo. No entendía que lo había hecho por dignidad. “¿Y vos qué pensás hacer?”, le pregunté. No sé, papá. Estoy solo en esa casa que era tuya, rodeado de recuerdos, sin plata para mantenerla sin familia. Bueno, hijo, le dije, ahora sabes lo que se siente.

Hace un mes recibí una carta de mis nietos, una carta que escribieron ellos solos, sin ayuda de los padres. Decía, “Abuelo, nos dijeron que te fuiste lejos, pero nosotros te queremos y queremos verte. Podemos ir a visitarte. Esa carta me la escribió mi nieta mayor, que ahora tiene 12 años. Al final había un dibujo hecho por el más chiquito, un señor con bastón parado al lado de una casa y abajo decía, “Te amo, abuelo.” Los llamé esa misma noche. Hablé con ellos durante una hora.

Les expliqué con palabras que pudieran entender por qué el abuelo se había tenido que ir. Les dije que cuando fueran más grandes, si ellos querían, podrían venir a visitarme. Abuelo, ¿es verdad que sos rico? Me preguntó mi nieto. Sí, mi amor, es verdad.

¿Y por qué no nos das plata a nosotros? Porque hay algo más importante que la plata, mi amor. Y eso se los voy a dar cuando ustedes sean grandes y puedan entenderlo. Lo que les voy a dar es un ejemplo. Un ejemplo de que uno no tiene que aguantar que lo traten mal solo porque es familia. Un ejemplo de que se puede empezar de nuevo a cualquier edad. Un ejemplo de que la dignidad no se negocia.

El otro día caminando por el parque con esperanza, me dijo, “Eduardo, ¿no te arrepentís de nada de lo que hiciste? ¿Sabes de qué me arrepiento?” Le respondí, “Me arrepiento de haber esperado tanto tiempo para valorarme a mí mismo. Me arrepiento de haber aguantado años de desprecio pensando que era normal. Me arrepiento de no haber puesto límites antes.

¿Y no extrañas a tu hijo? Extraño al hijo que podría haber sido si yo le hubiera enseñado mejor qué significa el respeto, pero no extraño al hombre que me echó de mi propia casa. Dentro de dos meses voy a cumplir 75 años. Esperanza y yo estamos planeando un viaje a las cataratas del Iguazú.

Va a ser la primera vez en mi vida que viajo por placer, no por trabajo. Don Facundo me dijo la semana pasada, “Eduardo, vos parecés 10 años más joven que cuando te conocí. Y tiene razón, cuando uno se libera de gente que lo lastima, aunque sea su propia familia, rejuvenece.” A veces me pregunto qué habría pasado si les hubiera contado a Andrés sobre los terrenos antes de que me echara de casa.

Pero después pienso que tal vez fue mejor así. Tal vez necesitaba pasar por todo esto para descubrir de qué estaba hecho realmente. Acá estoy a los 74 años, casado con una mujer que me quiere, rodeado de amigos que me valoran, ayudando a chicos que me ven como un héroe, viviendo en un lugar donde soy feliz.

Perdí una familia, sí, gané una vida también. Y vos que me escuchaste hasta acá, vos que me acompañaste en esta historia, quiero que sepas algo importante. Si alguien te trata mal, si alguien te falta el respeto, si alguien te hace sentir que sos un estorbo, no importa quién sea esa persona, no importa si es tu hijo, tu padre, tu hermano, tu esposa, nadie, pero nadie tiene derecho a lastimarte solo porque puede hacerlo.

La vida es muy corta para gastarla con gente que no te valora. Y nunca, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Yo perdí un hijo, pero encontré una familia. Perdí una casa, pero gané un hogar. Perdí dinero, pero gané paz.