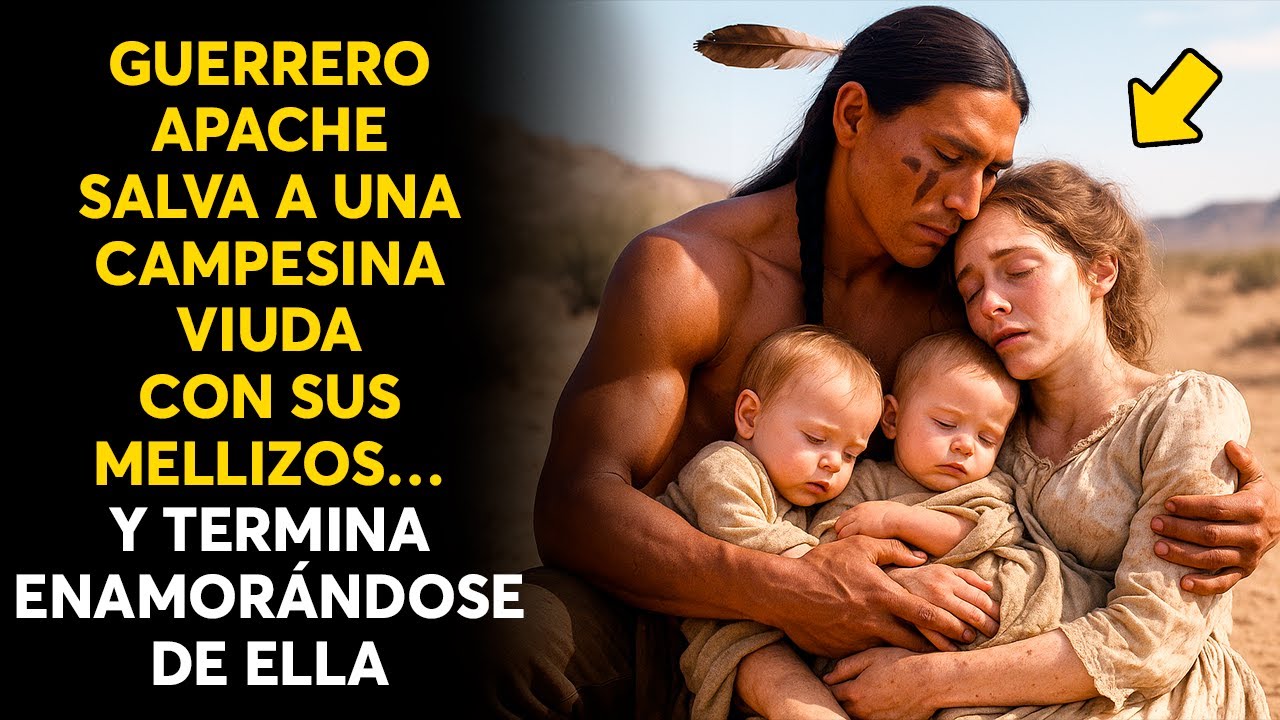

GUERRERO APACHE SALVA A UNA CAMPESINA VIUDA CON SUS MELLIZOS… Y TERMINA ENAMORÁNDOSE DE ELLA

Una joven viuda huyó en plena noche cargando a sus dos bebés entre el humo y las llamas de su hogar. Caminó sin rumbo durante días, sin agua ni comida, hasta caer desmayada en un sendero olvidado del desierto.

Cuando abrió los ojos, lo primero que vio fue el rostro de un guerrero apache que estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Qué qué gusto tenerte aquí. Cuéntame desde dónde nos ves ahora. Déjame tu like, suscríbete y vamos al comienzo. La noche caía como un manto de ceniza sobre las llanuras del Texas, oscureciendo el horizonte y envolviendo el aire en un silencio tenso, como si la tierra misma contuviera la respiración ante lo que estaba por suceder.

El viento arrastraba consigo el olor a humo, madera quemada y desesperación. Dentro de la pequeña casa de madera, el ara sostenía a sus mellizos con los brazos temblorosos, apretándolos contra su pecho, como si pudiera protegerlos de todo el horror que se avecinaba. Caleb lloraba con fuerza.

Su llanto se mezclaba con los crujidos amenazantes de las vigas que comenzaban a ceder ante el fuego, mientras Mara apenas emitía un gemido débil, como si su cuerpecito de un año supiera que cualquier sonido podía significar peligro. El ara sabía que no tenía más tiempo. Había intentado, hasta el último segundo apagar las llamas que comenzaron en la cocina después de que los soldados confederados renegados lanzaran una botella ardiendo contra la ventana.

Recordaba, como en una pesadilla borrosa, los gritos de su vecino cuando trató de defender su propia casa, solo para caer abatido por una bala sin misericordia. Las mujeres del pueblo habían huido temprano, pero ella, con dos niños pequeños y el peso del duelo por la muerte de su esposo apenas dos meses atrás, había tardado demasiado en reaccionar.

Ahora no había más opción que correr. Con los ojos ardiendo por el humo y la garganta seca, el ara envolvió a Caleb y Mara en una manta fina, apenas lo suficiente para cubrirlos del frío que empezaba a calar la noche. Sintió el calor abrazador en la espalda mientras empujaba la puerta con el hombro, tambaleándose al salir.

Apenas logró mantener el equilibrio cuando sus pies descalzos tocaron la tierra reseca, llena de piedras y ramas cortantes. No tuvo tiempo de pensar en el dolor solo en avanzar. Las llamas ya alcanzaban el techo y los disparos resonaban cada vez más cerca. Sabía que los hombres que venían no dejarían sobrevivientes.

El sonido de los caballos aproximándose la hizo girar la cabeza, pero se obligó a mirar hacia adelante. El bosque era su única esperanza. Con cada paso sentía como si las plantas de sus pies se desgarraran. La sangre se mezclaba con el polvo y las hojas secas, pero el ara solo apretaba más fuerte a sus hijos, murmurando entre soyosos palabras que ni ella misma entendía.

Era una mezcla de plegarias rotas y promesas que quizás nunca podría cumplir. Al llegar a la línea de árboles, la oscuridad la envolvió como una aliada silenciosa. Se internó entre los troncos, agachándose lo más que podía, tratando de amortiguar el llanto de los niños con su propio cuerpo. Escuchó los gritos de los soldados, las carcajadas crueles y el sonido de ramas quebrándose bajo sus botas.

Su corazón golpeaba con una fuerza brutal en su pecho, como si fuera a romperse de un momento a otro. Recordó a su esposo. A la última vez que lo vio antes de que lo enterraran en una colina cercana, pensó en su rostro, en cómo le había prometido proteger a los niños, y ese recuerdo le dio el poco valor que le quedaba. Avanzó a ciegas, tropezando con raíces y ramas. Con la respiración entrecortada, una ráfaga de disparos atravesó el aire a pocos metros de donde estaba.

cayó de rodillas cubriendo a Caleb y Mara con su cuerpo, esperando sentir el impacto de una bala, pero la suerte, o quizás algún ángel olvidado, le dio unos segundos más. Se levantó tambaleante y siguió corriendo. Cada metro parecía una eternidad, cada sombra le parecía una amenaza. Sus pensamientos eran un torbellino de desesperación.

Se preguntaba cuánto tiempo más podría resistir, cuánto más podrían aguantar sus hijos sin alimento ni refugio. La noche era oscura, pero la luna apenas iluminaba su camino entre las copas de los árboles. El viento, que antes llevaba el olor a humo, ahora traía el aroma metálico de la sangre mezclado con el polvo del suelo reseco.

En un momento de lucidez, el ara supo que debía alejarse del sendero. se internó más en el bosque casi arrastras, ocultándose entre arbustos espesos. Se arrastró hasta quedar cubierta por hojas y ramas, acomodando a los niños debajo de ella como una loba protegiendo a sus cachorros. Cerró los ojos con fuerza, tratando de controlar el sonido de su propia respiración, pero su cuerpo temblaba incontrolablemente.

Los soldados pasaron a pocos metros, sus voces retumbando en la oscuridad. Uno de ellos dijo en tono burlón que seguro la viuda ya había muerto quemada junto con los niños, que no valía la pena seguir buscando. Otro respondió que podrían esperar a que el fuego se apagara para buscar entre los escombros.

Las carcajadas fueron lo último que escuchó antes de que el silencio regresara. Elara no se movió. Mantuvo a sus hijos pegados a su pecho, incluso cuando Caleb empezó a inquietarse. Y Mara emitió un quejido débil. No sabía cuántas horas pasaron, pero la noche parecía eterna. La adrenalina que la había mantenido en pie comenzó a desvanecerse y una sensación de entumecimiento la invadió.

El dolor en los pies se volvió insoportable. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener a los niños. Sentía la garganta reseca, los labios partidos por la falta de agua y un frío que le calaba hasta los huesos. Cuando el primer rayo de sol comenzó a filtrarse entre las ramas, apenas logró abrir los ojos.

Lo único que podía hacer era arrastrarse, avanzar unos metros más lejos hacia una pequeña colina. Intentó ponerse de pie, pero sus piernas no respondieron. Cayó de bruces sobre el suelo, protegiendo a los mellizos con el poco aliento que le quedaba. En ese momento, sin fuerzas para más, su mente se nubló y todo se volvió negro. Antes de perder completamente la conciencia, su último pensamiento fue una oración muda, pidiendo que donde fuera que estuviera su esposo, él velara por sus hijos, porque ella no podía hacerlo más.

El sol del desierto comenzaba a elevarse en el horizonte con una crueldad casi inhumana, lanzando sus primeros rayos como cuchillas ardientes sobre la piel ya agrietada y herida de elara. La tierra, seca y cuarteada, parecía rechazar cada paso que ella daba, como si el propio suelo quisiera empujarla de vuelta al infierno del que había escapado.

Sus pies, ya lacerados por las piedras y las espinas de la noche anterior, ahora ardían con un dolor punzante que se extendía por sus piernas hasta alcanzar su espalda. El ara avanzaba a paso lento, tambaleante, con los mellizos en brazos, uno sostenido en cada lado de su cuerpo, sus pequeños rostros enrojecidos por el calor y la deshidratación.

Sentía el sudor correrle por la frente, mezclándose con las lágrimas que apenas podía contener. Cada movimiento era una lucha contra el propio instinto de rendirse, pero cada vez que miraba a Caleb y Mara, recordaba que rendirse no era una opción. El aire se volvía más denso a medida que el día avanzaba.

Las pocas brisas que cruzaban el desierto eran cálidas y secas, como si en lugar de alivio trajeran consigo un aviso de muerte cercana. El ara miraba al horizonte, pero solo veía la misma extensión interminable de tierra árida y matorrales raquíticos. Buscaba desesperadamente alguna señal de agua, de sombra, de vida, pero todo era silencio y calor.

Sus labios estaban partidos, cubiertos de pequeñas costras de sangre seca, y su lengua se pegaba al paladar como si fuera de papel. Cada vez que intentaba tragar, sentía como si tuviera una lija dentro de la garganta. La sed era un enemigo invisible, pero despiadado, más feroz que cualquier soldado con un rifle. Los niños comenzaban a inquietarse más de lo habitual.

Caleb, que siempre era el más activo, había dejado de llorar, lo que, en lugar de consolarla la llenaba de un terror profundo. Sabía que cuando un niño deja de llorar después de tanto sufrimiento, es porque el cuerpo empieza a rendirse. Mara seguía gimiendo de forma débil, apenas un susurro, como si su cuerpecito ya no tuviera fuerzas ni para expresar su hambre.

El ara intentó, en un acto de desesperación ofrecerles el pecho, pero apenas unas gotas miserables de leche salieron, insuficientes para calmar el hambre, ni de uno, ni mucho menos de los dos. Sintió una punzada de dolor en el pecho, no solo física, sino emocional, como si su cuerpo también la estuviera traicionando en el momento más crítico de sus vidas.

Con los ojos entrecerrados por el sol, siguió caminando sin rumbo definido, guiada únicamente por el impulso de alejarse más y más de aquel lugar maldito donde su hogar había sido reducido a cenizas. En su mente, las imágenes del incendio regresaban una y otra vez, como un eco constante. Veía las llamas, escuchaba los gritos, sentía el calor insoportable que la había empujado a huir.

Cada recuerdo era una herida abierta que se sumaba a las físicas, pero no podía detenerse. Cada vez que las piernas flaqueaban, miraba a sus hijos y recordaba que ellos dependían de ella por completo. El sol llegó a su punto más alto y la piel de Elara comenzó a mostrar los primeros signos de insolación.

El enrojecimiento de su rostro y brazos era evidente y pronto comenzaron a aparecer pequeñas ampollas en sus hombros descubiertos. Su vestido, aquel trozo de tela que había sido su única protección, ahora estaba empapado en sudor, pegado a su cuerpo como una segunda piel incómoda. A pesar de la fatiga extrema, no dejaba de avanzar. Cada paso era una victoria momentánea contra el agotamiento.

Al llegar la tarde, el calor comenzó a ceder ligeramente, pero el frío del anochecer empezó a instalarse en el ambiente. El ara buscó desesperadamente un refugio, encontrando finalmente un pequeño conjunto de rocas que ofrecía una sombra precaria, se dejó caer junto a ellas con el cuerpo tembloroso y la respiración entrecortada.

Colocó a Caleb y Mara en su regazo, cubriéndolos con su propio vestido, tratando de evitar que el frío de la noche les arrebatara el poco calor que les quedaba. Los abrazó con una ternura desgarradora, acunándolos mientras sus lágrimas caían silenciosas sobre sus cabecitas. Le susurró que todo estaría bien, aunque en su interior no podía evitar preguntarse cuánto tiempo más podrían resistir.

La noche avanzó lenta, como una tortura interminable. El ara sintió el frío calando sus huesos, haciéndola temblar de forma incontrolable. La tierra debajo de ella estaba húmeda y dura, pero no había alternativa. Apretó a los niños contra su pecho, intentando transmitirles su calor, aunque ella misma comenzaba a sentir que su cuerpo se apagaba poco a poco.

En un momento de desesperación, pensó en gritar, en llamar a alguien, pero sabía que no había nadie cerca que pudiera escucharla. Y si alguien lo hacía, no necesariamente sería alguien dispuesto a ayudar. Los gemidos de los niños se hicieron más débiles a medida que pasaban las horas.

El ara intentó mantenerlos despiertos, moviéndolos suavemente, acariciando sus mejillas con manos temblorosas. Les habló en voz baja, diciéndoles que no se durmieran, que mamá estaba allí, que no los dejaría. Su voz, quebrada y apenas audible, era más una plegaria que una conversación. Su mente, en medio de la confusión, del agotamiento y el miedo, empezó a jugarle malas pasadas.

Veía figuras en la oscuridad, sombras que se movían entre los árboles. Escuchaba voces que quizás no estaban allí. Con el paso de las horas, su cuerpo empezó a rendirse de forma inevitable. La falta de agua, la exposición al sol, el esfuerzo físico y el peso emocional fueron demasiado para ella. Sus músculos dejaron de responder. Sus párpados se hicieron pesados como piedras.

Luchó por mantenerse consciente, pero su visión comenzó a nublarse. Antes de caer por completo en la inconsciencia, con su último aliento de lucidez, besó las frentes de Caleb y Mara y murmuró con voz apenas perceptible que los amaba, que lucharan, que fueran fuertes. Finalmente, Elara perdió el conocimiento, desmayándose sobre el suelo frío, con los niños aún en sus brazos, abrazados como si en ese último gesto pudiera protegerlos del destino que los aguardaba. Su cuerpo quedó inmóvil, frágil y vencido, pero su

espíritu, incluso en la oscuridad de la inconsciencia, seguía aferrado a la esperanza de que de alguna manera la vida les diera una segunda oportunidad. El sol ya había comenzado a descender, tiñiendo el cielo con tonos anaranjados y dorados que contrastaban con la dureza del paisaje árido.

La tierra caliente aún respiraba el calor acumulado del día, pero el aire comenzaba a enfriarse, anunciando la llegada de una noche que prometía ser implacable. Kelen, conocido entre su gente como espíritu de tormenta, cabalgaba lentamente sobre su caballo oscuro con la mirada fija en el horizonte. A su alrededor, tres de sus hombres más leales lo acompañaban en silencio.

Era una patrulla de rutina, como tantas otras que realizaban desde hacía meses para proteger su territorio de forasteros y cazadores de cabelleras. Keen llevaba una lanza corta colgada en su espalda y su cuchillo de caza atado al cinturón, pero lo que realmente lo distinguía no eran sus armas, sino la intensidad de su mirada, esa expresión de hombre que había visto demasiado y que ya no esperaba mucho de la vida.

Mientras avanzaban por un sendero pedregoso entre colinas bajas y arbustos secos, uno de los guerreros señaló hacia el suelo advirtiendo que había huellas frescas. Kelen desmontó de inmediato, agachándose para examinar el terreno. Sus dedos rozaron la tierra tocando las marcas con delicadeza, pero con la precisión de un rastreador experimentado.

Dijo en voz baja que eran huellas pequeñas, desordenadas y que no pertenecían a un hombre adulto. Su semblante se endureció al concluir que probablemente se trataba de una mujer, y lo que era aún más preocupante, una mujer con niños. Su corazón dio un vuelco, pero no mostró ninguna emoción frente a sus hombres.

Ordenó que continuaran siguiendo el rastro, acelerando el paso sin perder la concentración. A medida que avanzaban, Keilen notaba detalles que otros podrían haber pasado por alto, restos de tela enganchados en las ramas bajas, gotas de sangre dispersas y pequeñas marcas en el polvo que solo podían haber sido dejadas por pies diminutos.

Cada paso lo acercaba más a un recuerdo que trataba de enterrar en lo más profundo de su alma la imagen de su esposa y su pequeña hija, ambas arrebatadas en un ataque similar años atrás. Recordaba con dolor el día en que encontró los cuerpos y cómo desde entonces el mundo había dejado de tener color para él.

fue al llegar a una pequeña ondonada entre las rocas cuando lo vio, la figura de una mujer tendida en el suelo, su cuerpo inmóvil, apenas cubierto por un vestido desgarrado y sucio. A su lado, dos niños de no más de un año lloraban con un hilo de voz, agotados, pero aún aferrándose a la vida. Keen sintió un golpe en el pecho, un dolor agudo, inesperado, que lo dejó paralizado por un breve instante.

Sus ojos oscuros se suavizaron mientras daba un paso hacia ella. observando la palidez extrema de su rostro, las grietas en sus labios, la tierra pegada a su piel y las marcas de sufrimiento que parecían grabadas a fuego en cada parte de su cuerpo, uno de sus hombres preguntó qué debían hacer, sugiriendo con tono seco que podrían dejarlos allí, ya que ayudar a una mujer blanca podría traer problemas con la tribu. Kea no respondió de inmediato.

Se arrodilló junto a ella, acercando una mano al cuello para sentir el pulso. Era débil, casi imperceptible, pero estaba ahí latiendo como una promesa de resistencia. Luego posó la mirada en los pequeños. Uno de ellos, el niño, tenía el rostro enrojecido por el llanto y la fiebre.

Y la niña apenas se movía con los ojos entrecerrados y respirando con dificultad. Kailen cerró los ojos por un segundo, respirando hondo, como si luchara contra una batalla interna que no podía compartir con nadie. Finalmente se levantó y dijo que no los dejaría morir allí.

Ordenó a sus hombres que buscaran ramas para improvisar una camilla para la mujer, pero antes de que pudieran reaccionar, ya la había levantado en sus propios brazos. La sostuvo con una facilidad que contrastaba con la fragilidad de su cuerpo. La notó ligera, demasiado ligera. como si la vida se le estuviera escapando a cada segundo.

Mientras uno de los guerreros recogía a los niños con movimientos torpes, Kailen ajusto del ara contra su pecho y comenzó a caminar de regreso hacia sus caballos. En su mente, la imagen de su propia hija lo acompañaba con cada paso. Recordaba cómo solía cargarla de la misma forma, cómo ella reía y jugaba con sus trenzas cuando la llevaba a cabalgar por los campos.

apretó la mandíbula, empujando hacia el fondo de su alma el dolor que amenazaba con salir a la superficie. Durante el camino de regreso, el silencio fue absoluto. Ninguno de los guerreros se atrevió a cuestionarlo. Keen sabía que al llegar a la aldea tendría que enfrentar preguntas, miradas de desaprobación y quizás incluso el rechazo del consejo de ancianos. Pero en ese momento nada de eso importaba.

Lo único que le importaba era que aquella mujer y esos niños respiraran un día más. Sentía una responsabilidad que no podía explicar, un vínculo que no entendía, pero que le ardía en el pecho como si fuera una deuda pendiente con la vida.

Cuando finalmente llegaron a la entrada del poblado Apache, las primeras personas en verlos fueron los niños de la tribu que corrieron hacia las tiendas para avisar a los mayores. Las mujeres salieron de sus refugios, mirando con ojos llenos de asombro y desconfianza a la figura pálida y sucia que Kailen llevaba en brazos.

Shaya, que había estado observando desde su tienda, cruzó los brazos con el ceño fruncido, pero no dijo una palabra. Kailen siguió caminando hasta llegar a la tienda de Lira, la anciana curandera. Sin esperar invitación, entró y depositó a Elara sobre un lecho improvisado de pieles. Dijo con voz firme que necesitaba agua y hierbas medicinales, que la mujer estaba al borde de la muerte y que los niños necesitaban alimento y calor.

Lira, que pocas veces cuestionaba las decisiones de Keen, asintió en silencio y comenzó a trabajar de inmediato. Mientras tanto, Kailen salió de la tienda, respirando profundamente el aire fresco de la noche, tratando de calmar los latidos acelerados de su corazón.

Miró al cielo estrellado, preguntándose por qué el destino lo había puesto otra vez frente a una historia que tanto se parecía a la suya, pero que esta vez quizás aún podía tener un final diferente. El ara abrió los ojos lentamente, como si despertara de una pesadilla que no terminaba. La luz que se filtraba por las costuras de la tienda era tenue, cálida, pero desconocida.

Durante los primeros segundos no pudo distinguir si seguía soñando o si finalmente había muerto y aquello era algún tipo de limbo extraño. El olor a humo, cuero y hierbas secas llenaba sus pulmones con cada respiración temblorosa que lograba tomar. Su cuerpo entero dolía. Cada músculo, cada articulación, incluso los huesos parecían haberse convertido en hierro fundido. La garganta le ardía, los labios seguían partidos y la sensación de sed era tan intensa que apenas podía tragar saliva.

Parpadeó varias veces intentando enfocar la vista y lo primero que distinguió fue el techo improvisado de pieles de animales cocidas con tiras de cuero, formando un refugio rústico pero acogedor. Su mente tardó en conectar todos los fragmentos de memoria.

Recordaba la noche del incendio, el humo, los gritos, el terror. Recordaba también la larga caminata por el desierto, la sed abrasadora, el frío de la noche, el dolor en sus pies y la desesperación creciente al sentir que la vida de sus hijos pendía de un hilo. Y luego la oscuridad total. No sabía cómo había llegado hasta allí ni cuánto tiempo había pasado.

Un escalofrío recorrió su espalda al darse cuenta de que estaba sola en esa tienda, acostada sobre pieles suaves, pero desconocidas. El corazón le golpeó el pecho con fuerza. Una oleada de pánico la invadió y el primer pensamiento que atravesó su mente fue el más aterrador de todos sus hijos.

intentó incorporarse de golpe, pero el dolor la obligó a quedarse en el suelo, soltando un gemido ahogado que atrajo la atención de alguien más. Una figura pequeña pero firme apareció en la entrada de la tienda. Era una mujer mayor de rostro curtido por el sol y arrugas profundas que hablaban de años de sabiduría y lucha.

Sus cabellos grises caían en trenzas largas adornadas con pequeñas cuentas de madera. caminó lentamente hacia el ara con una jarra de barro entre las manos y sin decir palabra alguna, se arrodilló a su lado, levantando suavemente su cabeza para que pudiera beber. El ara tragó el agua como si fuera el bien más preciado del mundo.

Sintió como el líquido fresco recorría su garganta reseca, devolviéndole un mínimo de energía que hacía mucho, creía perdida. Apenas pudo susurrar un agradecimiento tembloroso, pero la mujer solo asintió. con una mirada que mezclaba con pasión y firmeza. Laira, como descubriría más tarde que se llamaba aquella anciana, tomó un paño húmedo y comenzó a limpiar las heridas en el rostro y los brazos de Elara.

Lo hizo con movimientos cuidadosos, pero decididos, como quien ha sanado muchas veces a personas al borde de la muerte. Elara notó las marcas de años de trabajo en las manos de la mujer, manos fuertes, de dedos firmes pero cálidos. Intentó preguntar dónde estaba, pero su voz apenas salió como un murmullo inaudible. Lira le respondió en un tono bajo, con palabras que ara no entendía del todo, pero cuyo significado pudo intuir calma, descanso, seguridad por ahora.

Mientras Lira seguía atendiendo sus heridas, Elara se dio cuenta de que desde la abertura de la tienda, varias personas la observaban. Mujeres con vestidos de algodón teñido, algunas con niños en brazos, otras con los brazos cruzados y miradas duras. También había pequeños escondidos detrás de las piernas de sus madres, mirando con curiosidad y recelo.

Los ojos de todos parecían preguntar lo mismo. ¿Quién era esa mujer blanca? ¿Qué hacía allí? y por qué Kayen, el guerrero más respetado de la tribu, la había traído consigo arriesgándose a cuestionamientos y desaprobación. El ara sintió un nudo en la garganta. Sabía perfectamente que no era bienvenida. La hostilidad en las miradas era evidente.

Incluso sin comprender el idioma, se esforzó por levantar la vista, buscando entre las sombras de la tienda algún indicio de sus hijos. El miedo creció dentro de ella como una ola gigantesca que amenazaba con aplastarla. Empezó a mover las manos con torpeza, tratando de incorporarse de nuevo.

Balbuceó el nombre de Caleb, luego el de Mara, con la voz quebrada y lágrimas comenzando a nublar su vista. Su respiración se aceleró. El pecho le dolía con cada inhalación, pero no le importaba. Necesitaba verlos, necesitaba tocarlos, asegurarse de que estuvieran vivos. Lira la sujetó por los hombros intentando que se recostara de nuevo, pero Elara, con una fuerza nacida de la desesperación, se negó a quedarse quieta.

Dijo que tenía que ver a sus bebés, que por favor no le negaran eso. Sus palabras salieron mezcladas entre inglés y español, desordenadas, desesperadas. La anciana finalmente entendió la angustia en sus ojos, la urgencia en su voz y, levantándose lentamente salió de la tienda.

Unos segundos después volvió acompañada de un joven de la tribu que cargaba en brazos a Caleb, envuelto en una manta tejida, y detrás de él una niña más pequeña traía a Mara, sosteniéndola con cuidado. Elara rompió en llanto al verlos. Extendió los brazos hacia ellos, recibiéndolos contra su pecho con una mezcla de alivio y dolor. Los besó una y otra vez, sintiendo la tibieza de sus cuerpos, el latido de sus pequeños corazones. Y aunque seguían débiles, estaban vivos.

Repitió una y otra vez que los amaba, que todo iba a estar bien, que mamá estaba allí y no los dejaría solos nunca más. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero esta vez no eran solo de dolor, sino de una gratitud profunda que no encontraba palabras suficientes para expresar. Lira observó la escena desde un rincón, con los brazos cruzados y la expresión seria, pero con un destello de ternura en sus ojos viejos. Sabía que el camino de aquella mujer no sería fácil.

Sabía que la aceptación dentro de la tribu sería un desafío. Pero al verla abrazar a sus hijos con tanta devoción, algo en su interior le dijo que valía la pena darle una oportunidad. Mientras tanto, afuera de la tienda, las mujeres y los niños seguían observando, algunos con desconfianza, otros con una curiosidad que poco a poco comenzaría a transformarse en algo diferente.

Elara, sin saberlo, acababa de dar el primer paso en un viaje que cambiaría su vida para siempre. La mañana siguiente amaneció con un aire denso, cargado de murmullos y miradas pesadas que parecían clavarse como flechas invisibles en cada rincón de la aldea. El ara, aún con el cuerpo dolorido y la mente confusa, intentaba adaptarse a la idea de estar rodeada por personas cuya lengua no entendía y cuyas expresiones, aunque sin palabras, hablaban con una claridad aterradora. Desde la pequeña abertura de la tienda donde se recuperaba, podía ver cómo las mujeres de la tribu se reunían

en pequeños grupos hablando en voz baja, pero con gestos que no dejaban lugar a dudas sobre el tema de conversación. No necesitaba entender el idioma para saber que todas las miradas apuntaban hacia ella y hacia sus hijos, que jugaban débilmente a pocos metros sobre una manta extendida en el suelo.

Los ojos de los aldeanos, especialmente de las mujeres mayores, se llenaban de desaprobación cada vez que sus hijos soltaban una risa o intentaban gatear hacia donde otros niños jugaban. El ara sentía el corazón oprimido, como si cada respiración costara el doble. Cada intento de acercarse a los demás era recibido con un silencio tenso o con un giro de espaldas deliberado.

Recordaba como en su vida anterior en la pequeña comunidad agrícola donde vivía con su esposo, los vecinos siempre se saludaban con amabilidad, incluso en los días más difíciles. Ahora cada paso que daba fuera de la tienda se sentía como una invasión, como si su sola presencia contaminara el aire.

Observaba como las madres apache tomaban de la mano a sus hijos cuando ella pasaba cerca, alejándolos de los mellizos, como si temieran que el contacto con ellos trajera mala suerte o enfermedades desconocidas. El ara apretaba los labios para contener las lágrimas, abrazando a Caleb y Mara con más fuerza cada vez que notaba esas reacciones. La situación no tardó en escalar.

Durante la mañana, varios guerreros y ancianos comenzaron a reunirse en el centro de la aldea, formando un círculo donde el murmullo de las voces crecía cada vez más. Kea estaba allí de pie, con los brazos cruzados y el rostro serio, escuchando los argumentos de sus propios hermanos de sangre. Algunos decían que había sido una insensatez traer a una mujer blanca a la aldea que solo atraería problemas, enfermedades o incluso la ira de otros clanes.

Otros más radicales aseguraban que su presencia era una ofensa directa a los espíritus de sus antepasados, que habían muerto luchando precisamente contra gente de su color y origen. La tensión aumentaba a cada palabra, a cada gesto de desaprobación. Shaya, la mujer que tiempo atrás había sido prometida de Ken, permanecía en un extremo del círculo, de pie, con los brazos cruzados y una expresión de odio silencioso que no se molestaba en ocultar.

Su mirada era un puñal dirigido directamente a Elara. Cuando Kayen alzó la voz, el silencio fue inmediato. Dijo con tono firme y con el peso de alguien acostumbrado a liderar que esa mujer y sus hijos no eran enemigos, que ella no había elegido esa guerra, que no había aportado armas ni había causado daño a nadie de la tribu.

explicó que la encontró medio muerta, con dos niños en brazos en medio del desierto, y que dejarla morir habría sido una traición a los principios de honor que los definían como pueblo. Añó que no pedía que la aceptaran de inmediato, pero que tampoco permitiría que le hicieran daño.

La forma en que pronunció sus palabras, mirando uno por uno a los presentes, provocó que varios bajaran la cabeza, aunque otros mantuvieron la expresión dura y el seño fruncido. Lira, que había permanecido al margen de la discusión, se acercó al centro del círculo y dijo con voz pausada, pero firme que ninguna vida debía ser desechada cuando aún respiraba, que los espíritus habían puesto a esa mujer y a sus hijos en su camino por alguna razón que tal vez ellos no comprendían aún.

Algunas mujeres jóvenes parecieron dudar por un instante, pero la mayoría seguía mostrando resistencia. El ara que había escuchado todo sin entender el idioma, pero captando el tono de cada palabra, sintió una mezcla de gratitud y angustia. Sabía que Keen estaba arriesgando su posición y su respeto dentro de la tribu por defenderla.

Los días siguientes no fueron más fáciles. Cada vez que el ara intentaba acercarse a las demás mujeres para ofrecer ayuda, ya fuera recogiendo agua o colaborando con alguna tarea, recibía miradas gélidas o un rechazo cortante. Los niños de la aldea, que siempre jugaban juntos en el claro central, comenzaron a evitar cualquier espacio donde estuvieran Caleb y Mara, cuando uno de los pequeños, por simple curiosidad, se acercó a tocar la manta donde los mellizos descansaban. Su madre lo llamó de inmediato, tirando de

su brazo con brusquedad y reprendiendo en voz alta que no debía acercarse a ellos. El ara presenció la escena con un nudo en la garganta, sintiendo que el aislamiento era una sombra que crecía a cada hora. Shaya, por su parte, se encargaba de alimentar ese rechazo de manera sutil pero constante.

Pasaba frente a la tienda de Elara con la cabeza en alto, murmurando palabras en su lengua que provocaban risas en algunas de las mujeres jóvenes y miradas aún más duras hacia la extranjera. Una tarde, mientras Elara lavaba algunas prendas junto al río cercano, escuchó claramente como Shaya decía en voz lo suficientemente alta para que ella oyera que algunas personas simplemente no sabían cuándo marcharse, que su presencia solo traería desgracias y que más temprano que tarde Keen abriría los ojos y se daría cuenta del error que estaba cometiendo. Clara fingió no

entender, pero por dentro sintió como cada palabra se clavaba en su corazón como una espina profunda. A pesar de todo, Kailen se mantenía firme. Cada vez que pasaba por la tienda donde ella dormía. preguntaba si necesitaba algo, aunque sus palabras seguían siendo pocas y sus gestos controlados, había en sus ojos una mezcla de preocupación y responsabilidad, como si llevar el peso de ella y de los niños fuera una carga que aceptaba sin quejarse, pero que también lo mantenía en constante estado de alerta. En las noches, cuando el Ara

abrazaba a Caleb y Mara antes de dormir, solía cerrar los ojos y repetir en su mente que resistiría, que por sus hijos soportaría el rechazo, la soledad y el miedo. No sabía cuánto tiempo podría seguir así, pero algo dentro de ella le decía que rendirse ya no era una opción.

Era el ara despertó con los primeros rayos del sol, filtrándose por las costuras mal cerradas de la tienda. El aire fresco de la mañana le erizaba la piel, pero por primera vez desde que había llegado a aquel lugar desconocido, no sintió miedo inmediato al abrir los ojos. Caleb y Mara dormían a su lado, acurrucados bajo la manta que Lira les había dado días atrás.

Sus respiraciones eran tranquilas. Sus mejillas, aunque aún pálidas, recuperaban poco a poco el color que la fiebre les había robado. El ara suspiró aliviada, besando sus frentes y agradeciendo en silencio por el simple hecho de que seguían vivos. Durante las primeras horas del día se sentó en la entrada de la tienda observando como la aldea cobraba vida.

Las mujeres salían de sus tiendas cargando cestas de mimbre, los niños corrían descalzos entre las tiendas de cuero y los hombres se preparaban para partir en una nueva patrulla. Todo aquel movimiento le parecía una coreografía ensayada durante generaciones. Cada quien sabía su papel, cada paso tenía un propósito y ella, por el momento, seguía siendo solo una espectadora.

A pesar del rechazo inicial, Elara decidió que no podía seguir siendo una sombra más entre ellos. Observaba atentamente cada gesto, cada palabra que escuchaba. Poco a poco comenzó a repetir en voz baja algunas palabras que Lira pronunciaba mientras le traía agua o le dejaba un cuenco de comida. Empezó por lo más básico.

Agua, gracias, comida, niños. La anciana la corregía con paciencia cuando su pronunciación era torpe, pero también sonreía con discreción cada vez que el ara lograba articular una frase completa, por más simple que fuera. En un intento de romper aquella barrera invisible que la separaba del resto, Elara empezó a ofrecer su ayuda.

Una mañana se acercó con paso tímido a un grupo de mujeres que preparaban cestas para salir a recolectar raíces y frutas silvestres. le señaló las cestas y luego a sí misma, diciendo con voz baja que quería acompañarlas. Al principio, las mujeres intercambiaron miradas de desconfianza.

Una de ellas, la más joven, apartó la vista sin responder, pero otra, quizás más compasiva, asintió levemente y la indicó con un gesto que la siguiera. Caminaron durante horas por senderos polvorientos, recogiendo raíces medicinales y pequeñas frutas que crecían entre las rocas. El ara observaba con atención cómo las demás escarvaban con cuidado, cómo seleccionaban solo las raíces más frescas, cómo utilizaban las hojas para envolverlas y protegerlas del sol.

Cuando intentó imitar sus movimientos, al principio fue torpe, pero con el paso de los días su destreza mejoró. Las manos, antes delicadas y acostumbradas a las tareas de costura y cocina, ahora aprendían a trabajar la tierra, a leer las señales que ofrecía el suelo. Durante esas salidas, aunque las conversaciones eran escasas y en un idioma que aún no comprendía del todo, el ara comenzó a percibir una leve suavidad en las miradas de algunas de las mujeres.

No era aceptación completa, pero al menos ya no era ignorada como antes. En las tardes, después de regresar de las recolecciones, el ara pasaba tiempo cosiendo. Había encontrado retazos de tela olvidados cerca del área donde las mujeres lavaban ropa, y con hilo y aguja que Lira le facilitó, empezó a remendar mantas y pequeñas prendas. Una tarde, mientras bordaba un trozo de tela para cubrir a Mara, dos niñas de la tribu se acercaron en silencio.

Observando con ojos curiosos los movimientos de sus manos. El ara le sonrió. señalando la aguja y luego el hilo, y comenzó a mostrarles con paciencia cómo se hacía cada puntada. Las niñas, primero tímidas, pronto se animaron a imitarla. A partir de entonces, casi todas las tardes, las mismas niñas regresaban con pequeños trozos de tela para que el ara les enseñara a coser.

La risa de las pequeñas llenaba el aire mientras intentaban hacer puntadas rectas. Y aunque sus madres seguían manteniendo cierta distancia, el ara notaba que la hostilidad comenzaba a diluirse, aunque fuera solo un poco. Keen, desde la distancia observaba todo en silencio. Durante las patrullas, regresaba con el rostro cubierto de polvo, la mirada cansada, pero cada vez que pasaba cerca de la tienda de Elara, sus ojos se desviaban hacia ella, aunque fuera por un breve instante.

No hablaban, no cruzaban palabras, pero los encuentros visuales entre ambos se volvieron frecuentes, casi inevitables. Una tarde, mientras Elara colgaba a secar una manta junto a la tienda, Keilen pasó a caballo y ella, sin pensarlo demasiado, levantó la vista y lo miró. Él sostuvo la mirada durante unos segundos con una expresión seria, pero menos fría que en días anteriores.

Fue solo un instante, pero suficiente para que el corazón de Elara latera un poco más rápido. Esa noche, mientras acomodaba a los mellizos para dormir, pensó en cómo aquel hombre, tan hermético y distante, había sido el único que alzó la voz para defenderla cuando todos pedían que se marchara. Con el paso de las semanas, Elara comenzó a entender más palabras, a comprender instrucciones simples y a responder con frases cortas, pero cada vez más seguras.

Lira seguía siendo su principal apoyo, enseñándole palabras nuevas cada mañana, mientras le ayudaba a preparar infusiones para los enfermos de la aldea. Aprendió a identificar hierbas, a distinguir sus propiedades y, aunque no tenía la destreza de una curandera, su disposición a ayudar le fue ganando poco a poco el respeto silencioso de algunos miembros de la tribu.

Una tarde, mientras recogía leña cerca del borde de la aldea, escuchó el sonido de risas de niños. Giró la cabeza y vio a Caleb intentando caminar, tambaleándose torpemente sobre la tierra polvorienta. Mara lo seguía gateando, riendo con un sonido que hacía días no escuchaba.

Por un momento olvidó todo el rechazo, toda la tristeza y corrió hacia ellos, levantándolos en brazos y girando sobre sí misma, provocando que los niños rieran aún más fuerte. Mientras lo hacía, levantó la vista y encontró a Kailen de pie a pocos metros, observándola con una expresión que mezclaba sorpresa y algo más, quizás una sombra de ternura que intentaba ocultar. Antes de que pudiera decir algo, él dio media vuelta y se alejó en dirección al bosque, como solía hacer cada vez que sentía que sus emociones amenazaban con traicionarlo.

Esa noche, mientras el viento fresco agitaba las lonas de la tienda, el ara cerró los ojos y, por primera vez desde su llegada, permitió que una pequeña chispa de esperanza iluminara su interior. Quizás pensó mientras abrazaba a sus hijos aquel lugar que al principio le pareció un infierno empezaba poco a poco a transformarse en un refugio.

Tal vez con el tiempo podría ganarse un sitio en los corazones de aquellas personas. Y quién sabe, tal vez también en el de Keilen, la tarde caía sobre la aldea, tiñiendo el cielo de un tono anaranjado que parecía suavizar, al menos por unos instantes, la dureza del paisaje árido que rodeaba el pequeño asentamiento apache.

El ara había pasado el día recolectando raíces junto a otras mujeres, esforzándose por mantenerse útil, por demostrar que no era una carga, por dar a entender que su presencia allí no era una amenaza. y Mara jugaban cerca de la tienda gateando sobre la tierra, sus pequeñas manos ensuciándose de polvo mientras reían con esa risa inocente que solo los niños son capaces de emitir, ajenos a todo el dolor y el rechazo que su madre sentía cada día.

El ara los observaba desde una distancia prudente mientras terminaba de lavar unas mantas junto al arroyo, permitiéndose un momento de calma, respirando hondo como si ese aire fresco pudiera limpiar el miedo que llevaba acumulado en el pecho desde que llegó. Fue en ese preciso instante cuando lo vio uno de los jóvenes guerreros de la tribu, un muchacho que no debía tener más de 17 años, con el rostro endurecido por una mezcla de orgullo y desprecio, caminó con paso decidido hacia donde Caleb trataba de ponerse en pie después de una caída.

El niño con sus piernitas tambaleantes, apenas daba sus primeros pasos y tropezaba cada pocos metros, pero esa vez el tropezón no fue por accidente. El joven apache, con un gesto rápido y sin piedad, empujó al pequeño hacia el suelo con la palma abierta, haciendo que Caleb cayera de espaldas, golpeándose la cabeza contra la tierra seca.

El sonido sordo del impacto retumbó en los oídos de Elara como un disparo. El grito de dolor de su hijo atravesó el aire rompiendo la aparente tranquilidad de la tarde. El ara soltó la manta que sostenía, sus manos temblando de rabia y terror. corrió hacia Caleb sin pensar, sin detenerse a considerar las posibles consecuencias de enfrentarse a alguien de la tribu, se arrodilló junto a él, revisando su cabecita, acariciando su rostro mientras intentaba calmar su llanto.

Sentía que el corazón le iba a estallar en el pecho, la mezcla de susto y furia la cegaba. Pero antes de que pudiera decir una sola palabra, una figura emergió de entre las sombras proyectadas por las tiendas. Ken, el guerrero, que hasta ese momento parecía siempre distante, casi ausente, apareció con una rapidez que sorprendió a todos los presentes.

Con pasos largos y decididos, llegó hasta el joven que había empujado a Caleb, sin decir nada, lo tomó por el brazo y lo apartó con tal fuerza que el muchacho perdió el equilibrio y cayó sobre un montículo de tierra. Kailen lo miró con una expresión dura. Sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de rabia contenida y autoridad inquebrantable. El joven intentó levantarse de inmediato, pero se detuvo cuando Keen levantó la mano en señal de advertencia.

Con voz baja pero firme, Keen dijo que jamás, bajo ninguna circunstancia volvería a ponerle un dedo encima a un niño que no podía defenderse y menos aún a los hijos de una mujer que estaba bajo su protección. El muchacho bajó la cabeza mordiéndose el labio inferior, sin atreverse a replicar.

Los pocos aldeanos que habían sido testigos de la escena miraban en silencio, sorprendidos, pero ninguno se atrevió a intervenir. Elara, con cába aún en brazos, sintió que el aire volvía lentamente a sus pulmones. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no solo por el susto, sino también por el gesto inesperado de Ken.

Cuando él giró la cabeza para mirarla, sus miradas se cruzaron durante unos segundos que parecieron eternos. Ella quiso agradecerle, pero las palabras no salieron. En su lugar, solo pudo inclinar levemente la cabeza. En un gesto humilde, pero cargado de significado, Kellen no dijo nada, solo asintió con un movimiento casi imperceptible. antes de alejarse, perdiéndose entre las tiendas, como si la escena jamás hubiera ocurrido.

El resto de la tarde transcurrió en una calma tensa. El ara permaneció cerca de sus hijos, sin dejarlos ni un solo segundo fuera de su alcance. Aunque sabía que no todos en la tribu aprobaban su presencia, el acto de Kailen había sido una declaración clara de que al menos había una línea que nadie más cruzaría. La noche llegó y con ella el frío característico del desierto.

El ara arropó a los mellizos con el poco abrigo que tenía, asegurándose de que estuvieran cómodos antes de recostarse junto a ellos. Fue entonces, ya entrada la noche, cuando escuchó un leve crujido fuera de su tienda. Se incorporó con el corazón acelerado, temiendo que algo malo estuviera por suceder. Al asomarse, vio que frente a la entrada había un cuenco de madera cuidadosamente colocado sobre el suelo, dentro un estofado caliente, humeante, cuyo aroma a carne y especias llenaba el aire.

El ara supo de inmediato quién lo había dejado allí. Miró a su alrededor, pero no había nadie. Sin embargo, al levantar la vista hacia el extremo más alejado de la aldea, pudo distinguir una figura solitaria sentada junto al fuego con la mirada fija en las llamas. Era Ken. El ara tomó el cuenco entre sus manos, sintiendo el calor reconfortante contra sus dedos fríos.

Una lágrima rodó por su mejilla mientras murmuraba un gracias apenas audible, sabiendo que aunque él no pudiera oírla, quizás en algún rincón de su corazón Kailen ya entendía cuánto significaba ese gesto para ella. Esa noche, mientras compartía la comida con sus hijos, Elara sintió por primera vez desde su llegada una chispa de esperanza, una esperanza silenciosa, pero poderosa, de que tal vez poco a poco las barreras comenzaban a romperse.

La noche había caído con una densidad opresiva sobre la aldea. El aire estaba frío, pero en el interior de la tienda donde el ara descansaba junto a sus hijos, el ambiente parecía más caliente de lo habitual, cargado de una angustia creciente que la envolvía como una nube pesada. Caleb respiraba con dificultad.

Su pequeño pecho subía y bajaba con movimientos rápidos y dolorosos, como si el aire que trataba de tomar no fuera suficiente. El ara lo sostenía en brazos, meciéndolo suavemente, intentando calmar el temblor que recorría su cuerpo febril. La tos del niño, seca y violenta, resonaba como un eco desesperado dentro de la tienda.

Cada estallido de su garganta provocaba que el ara cerrara los ojos, como si con eso pudiera protegerlo de un sufrimiento que ya se le escapaba de las manos. Mara, demasiado pequeña para entender lo que ocurría, miraba a su hermano con ojos grandes y asustados, acurrucándose cerca de la madre, buscando el consuelo que tampoco encontraba.

El ara sabía que aquello no era solo un resfriado pasajero. Podía sentirlo en la piel caliente de Caleb, en la fragilidad de sus movimientos, en la forma en que su pequeño cuerpo luchaba por cada respiración. La desesperación comenzó a instalarse en su pecho como un animal salvaje. Sin pensarlo dos veces, se levantó con Caleb en brazos y corrió hacia la tienda de Lira, tropezando en la oscuridad, con el cabello despeinado y el rostro empapado en lágrimas.

Al llegar, casi sin aliento, se arrodilló a los pies de la anciana, suplicando en voz baja, pero urgente, que por favor hiciera algo, que no podía perder a su hijo, que ya había perdido demasiado. Las palabras salieron mezcladas en inglés y en el poco apche que había aprendido, pero el lenguaje del dolor era universal. Y Lira entendió de inmediato la gravedad de la situación.

La curandera la ayudó a colocar a Caleb sobre un lecho de pieles, palpó su frente, revisó sus labios resecos y observó el color pálido de su piel. Dijo en voz baja que la fiebre era demasiado alta, que había visto este mal antes y que sin el remedio adecuado, el niño no resistiría mucho más.

buscó entre sus cestas de hierbas secas, preparando una infusión que colocó en los labios del niño con una cuchara de madera, pero el líquido apenas fue tragado antes de que Caleb comenzara a tocer de nuevo con un espasmo que hizo que su cuerpecito se encogiera de dolor. Lira negó lentamente con la cabeza, con el rostro cargado de preocupación, y le explicó a Elara que las plantas que tenía no serían suficientes, que lo único que podía ayudar al niño era una raíz medicinal que solo crecía en un cañón lejano, a dos días de viaje en una zona peligrosa donde pocos se atrevían a ir por temor a los animales salvajes y las trampas

naturales que la tierra escondía. El ara sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. miró a su hijo tan pequeño, tan indefenso, y el pánico la hizo temblar. Se aferró a Lira, preguntándole entre soyosos si había alguna otra solución, pero la anciana solo repitió que esa raíz era la única esperanza.

En ese momento, cuando la desesperación parecía cubrirlo todo, Kailen apareció en la entrada de la tienda. Había escuchado los gritos de Elara y aunque en su rostro mantenía esa expresión de piedra a la que todos estaban acostumbrados, sus ojos oscuros traicionaban una sombra de inquietud.

Se acercó al lecho donde Caleb yacía, observó al niño por unos segundos y luego, sin decir una palabra, giró sobre sus talones y salió de la tienda. Elara lo siguió tambaleándose, llamándolo por su nombre, preguntándole qué iba a hacer. Pero Keaen no se detuvo. Caminó directo hacia su caballo. Preparó una pequeña bolsa de cuero donde colocó algunas provisiones, una cuerda y su cuchillo de casa.

Mientras ajustaba las correas de la montura, Lira se le acercó y le advirtió que ese viaje era una locura, que el cañón estaba lleno de peligros y que solo un necio se adentraría solo en esa zona. Kailen la miró sin alterar el tono de su voz y dijo que ya había perdido demasiado en su vida, que no permitiría que otro niño muriera si había algo que él pudiera hacer para evitarlo.

Luego subió al caballo y, sin mirar atrás, partió al galope en dirección al horizonte, dejando tras de sí una nube de polvo que tardó minutos en disiparse. Durante los dos días que siguieron, el ara vivió en una especie de limbo emocional atrapada entre la esperanza y el miedo, entre la oración y el llanto. No durmió, apenas comió y se negó a apartarse del lado de Caleb ni un solo instante.

Cada vez que el niño parecía dejar de respirar, ella lo sacudía con suavidad, susurrándole que se quedara con ella, que no la dejara sola. Mara, ajena a la magnitud del peligro, lloraba pidiendo atención, pero el solo podía ofrecerle caricias rápidas y promesas de que pronto todo estaría bien, aunque en su interior sentía que esas palabras eran tan frágiles como una hoja arrastrada por el viento.

El segundo día, cuando el sol comenzaba a ocultarse, varios niños que jugaban cerca del límite de la aldea corrieron gritando que alguien se acercaba. Elara, al escuchar el alboroto, salió de la tienda como impulsada por una fuerza desconocida. Su corazón latía con fuerza, su respiración era agitada y sus manos temblaban de forma incontrolable. Lo que vio la dejó sin palabras. Kea regresaba cabalgando, pero su estado era alarmante.

Su rostro estaba cubierto de sudor y polvo, la ropa desgarrada en varias partes y en su brazo derecho, una herida abierta, dejaba un rastro de sangre que manchaba la montura y parte de sus pantalones. Aún así, sostenía con firmeza un pequeño saco de cuero donde protegía la raíz medicinal como si fuera el tesoro más valioso del mundo.

Cuando llegó al centro de la aldea, apenas pudo bajar del caballo, cayó de rodillas, pero antes de perder el equilibrio, extendió el brazo y entregó el saco a Lira, diciendo con voz ronca que había cumplido, que tenía la planta, que ahora era su turno de salvar al niño. Los hombres de la tribu acudieron a ayudarlo, llevándolo a su tienda para curar sus heridas. Pero Keen, incluso en su estado de agotamiento extremo, se negó a cerrar los ojos hasta asegurarse de que la anciana comenzara a preparar el remedio.

Esa noche, mientras Lira trituraba la raíz y hervía la infusión, Elara se arrodilló junto a Keen, tomó su mano herida entre las suyas y le susurró un agradecimiento que venía desde lo más profundo de su alma. Kailen, con los ojos entrecerrados por el cansancio y el dolor, apenas la miró, pero en ese instante entre ellos nació un lazo invisible que ninguno de los dos se atrevió a nombrar, pero que en el fondo ambos sabían que ya era irrompible.

Kailen se sentó junto al fuego con las piernas cruzadas, la espalda recta, pero los hombros visiblemente tensos por el agotamiento. Su respiración era pesada, como si cada inhalación fuera una batalla contra su propio cuerpo, que pedía descanso a gritos, después de dos días sin dormir, sin comer y cabalgando a través del terreno más hostil que conocía.

Sus manos, llenas de cortes y con los nudillos ensangrentados temblaban levemente mientras sostenía la pequeña raíz que había traído del cañón. Sus dedos, que tantas veces empuñaron armas y sobrevivieron a las condiciones más extremas, parecían ahora torpes, como si el cansancio y la fiebre de su propia herida amenazaran con arrebatarle el control.

Aún así, con una concentración férrea, comenzó a triturar la planta utilizando una piedra plana como mortero improvisado, mezclando las fibras con un poco de agua tibia que Lira había calentado al borde del fuego. Elara, arrodillada al lado de Caleb, lo observaba en silencio, con el corazón desbordado de una mezcla de temor, esperanza y una profunda gratitud que le llenaba el pecho como si fuera a romperla desde dentro.

sostenía la pequeña cabeza de su hijo sobre su regazo, acariciando su frente cubierta de sudor, mientras murmuraba palabras de aliento entre sollozos que luchaba por contener. Sentía que cada respiración de Caleb era un hilo frágil que amenazaba con romperse en cualquier momento. Sus mejillas ardían de tanto llorar, pero no podía detenerse.

Cada vez que Calep tosía, su cuerpo entero reaccionaba con un estremecimiento involuntario, como si el dolor de su hijo fuera el suyo propio multiplicado por 1000. Lira, desde un rincón de la tienda, preparaba las vendas y los paños limpios que necesitarían para bajar la fiebre, pero sus ojos no dejaban de vigilar los movimientos de Kayen.

La anciana sabía bien que aquel hombre, tan acostumbrado a ocultar sus emociones detrás de un muro de silencio, estaba al borde de su límite físico. Aún así, Kenía mostrar debilidad cuando finalmente terminó de triturar la raíz hasta obtener una pasta espesa de color terroso. La mezcló con más agua caliente hasta formar una infusión oscura que desprendía un aroma amargo y penetrante.

Con manos aún temblorosas, llenó una pequeña cuenco y, sin decir palabra, se lo extendió a Elara. Ella lo tomó como si fuera un tesoro sagrado. Con sumo cuidado, acercó la infusión a los labios de Caleb. que apenas tenía fuerzas para abrir la boca. El ara susurró su nombre una y otra vez, rogándole que bebiera, que hiciera un esfuerzo, que luchara un poco más.

Después de varios intentos, el niño logró tragar un par de sorbos. Su garganta trabajaba con dificultad, pero lo hizo. El ara sintió que el alma regresaba a su cuerpo por un instante. Repitió el proceso varias veces durante la noche, mientras Lira aplicaba paños fríos sobre la frente del pequeño, alternando entre la infusión y el agua fresca.

Ken permanecía en la entrada de la tienda, sentado con la mirada perdida en el suelo, luchando por mantenerse despierto. A pesar del dolor en su propio brazo herido, de las punzadas agudas que le recorrían el costado, no quiso moverse hasta estar seguro de que Caleb reaccionaba. El ara, aunque agotada, no dejaba de mirar hacia él cada pocos minutos. Quería decir tantas cosas, agradecerle, pedirle que descansara.

Pero el miedo a que cualquier distracción hiciera que Kealeb recayera, la mantenía en un estado de alerta constante. Pasaron horas que parecieron días. El fuego en el centro de la tienda comenzaba a extinguirse lentamente. Pero justo cuando el frío amenazaba con adueñarse del ambiente, el ara notó algo diferente. La respiración de Caleb se hacía menos forzada, más pausada.

La fiebre seguía alta, pero su piel ya no estaba tan ardiente como antes. Al acercar la mano a su frente, notó que la temperatura comenzaba a bajar, apenas unos grados, pero era suficiente para devolverle la esperanza. Los ojos del pequeño, que habían permanecido cerrados por tanto tiempo, se abrieron por unos segundos. miró a su madre con una expresión de confusión y cansancio, pero también de reconocimiento.

Elara ahogó un grito de alivio, cubriendo su boca con la mano para no despertar a Mara, que dormía a su lado. Las lágrimas comenzaron a fluir con más fuerza. El ara besó la frente de su hijo, luego sus mejillas y finalmente lo envolvió en sus brazos como si quisiera protegerlo del mundo entero.

Su corazón latía con fuerza, sintiendo que aquella pequeña señal era un milagro que no podía pasar desapercibido. Levantó la mirada y la dirigió hacia Caen, que seguía allí sin moverse, observando cada gesto, cada cambio en el niño. Sus ojos oscuros seguían reflejando esa mezcla de preocupación y cansancio, pero cuando el ara le sostuvo la mirada, por primera vez vio en él algo más, una especie de alivio silencioso, un destello de ternura escondida detrás de su rostro endurecido, sin poder evitarlo, impulsada por la emoción y la gratitud, Elara se levantó, dejando a Caleb

descansando en el lecho, y caminó hacia Kailen. Sus piernas temblaban. Su cuerpo entero parecía hecho de plomo después de tantas horas de tensión, pero nada de eso le importó. Se detuvo frente a él y, sin darle tiempo a reaccionar, se inclinó y lo abrazó con fuerza. Rodeó su cuello con los brazos, apoyó el rostro en su hombro ancho y dejó que las lágrimas corrieran libres.

le dijo en voz baja que no sabía cómo agradecerle, que jamás olvidaría lo que había hecho por su hijo, que él había salvado su vida y que gracias a él podía volver a respirar. Kellen permaneció inmóvil al principio, sorprendido por el contacto inesperado, pero después de unos segundos llevó una de sus manos al hombro de Elara, tocándola con una suavidad que contradecía completamente su apariencia de guerrero implacable. No dijo nada.

Pero su respiración se volvió más lenta, más profunda, como si aquel simple gesto de ella fuera capaz de calmar el torbellino que llevaba dentro. Por unos segundos, el tiempo pareció detenerse dentro de aquella tienda. Solo existían ellos dos en medio de la oscuridad, unidos por un lazo invisible que nacía del dolor, la esperanza y la necesidad de proteger lo que más importaba.

Cuando el ara finalmente se separó de él, sus rostros quedaron apenas a unos centímetros de distancia. Sus miradas se encontraron una vez más. Y aunque ninguno pronunció palabra, ambos sabían que algo había cambiado entre ellos para siempre. La noche había caído con un silencio denso, como si incluso el viento hubiera decidido guardar respeto ante la agitación invisible que sacudía el corazón de Keen.

Sentado junto al fuego, con las piernas cruzadas y la espalda rígida como una cuerda tensa a punto de romperse, sostenía entre sus manos un pequeño colgante de madera gastado por el tiempo y el rose constante de sus dedos. Lo había tallado él mismo hacía años, con manos mucho menos curtidas, pero llenas de ilusión.

Cuando su hija aún estaba viva, aquel colgante, sencillo, pero cargado de significado, representaba una pequeña mariposa, símbolo de transformación y esperanza dentro de su cultura. Era el único recuerdo tangible que le quedaba de ella y lo guardaba siempre cerca de su pecho, colgado de una tira de cuero envejecido que muchas veces había tenido que reparar.

Kea miraba aquel objeto con una mezcla de ternura y dolor, moviéndolo suavemente entre los dedos, como si en ese gesto pudiera revivir por un instante el sonido de la risa de su hija, sus pasitos descalzos corriendo por la aldea, sus manos pequeñas abrazando su cuello en las tardes cálidas de verano, el fuego crepitaba a su lado, lanzando chispas que se perdían en el aire oscuro. Pero Ken apenas lo notaba.

Su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios que lo golpeaban una y otra vez sin darle tregua. Se preguntaba en qué momento había empezado a sentir aquella inquietud cada vez que sus ojos se cruzaban con los de Elara. Aquella mujer que, a pesar de ser una extranjera, había logrado abrir grietas en la muralla que había construido a su alrededor desde el día del funeral de su esposa e hija, recordaba con demasiada claridad el momento en que la encontró desmayada en el desierto con los mellizos en brazos, y cómo, sin pensarlo, la levantó y la llevó a la aldea, desafiando incluso al consejo de

ancianos. En aquel instante no había actuado por compasión, sino por un impulso instintivo de proteger un eco de ese amor paternal que aún le dolía en el alma. Pero con el paso de los días, aquel impulso se había transformado en algo más complejo, más profundo, y eso era precisamente lo que más le atormentaba.

Los pasos firmes de Shaya se hicieron escuchar a su espalda antes de que ella hablara. Keilen no necesitó girarse para saber quién era. Reconocía su forma de caminar, la determinación en cada movimiento. Shaya se detuvo a pocos metros de él, cruzando los brazos sobre el pecho y clavando su mirada dura en la espalda del hombre que durante tanto tiempo creyó destinado a ser suyo.

En voz baja pero cargada de reproche, dijo que no entendía en qué se había convertido, que parecía haber olvidado quién era, qué significaba ser apache, qué valores lo habían guiado durante toda su vida. añadió que desde la llegada de la mujer blanca, Kailen ya no era el mismo, que sus decisiones lo estaban alejando de su gente, de sus raíces, y que muchos dentro de la tribu comenzaban a cuestionar su liderazgo, preguntándose si seguía siendo el guerrero que una vez admiraron.

Kailen no respondió de inmediato, permaneció en silencio, observando el colgante entre sus manos, como si allí estuvieran todas las respuestas que necesitaba. Finalmente, después de unos segundos eternos, levantó la vista hacia el fuego y dijo en voz baja que no necesitaba que nadie le recordara quién era, que cada cicatriz en su cuerpo y cada noche de insomnio eran prueba suficiente de su compromiso con su pueblo.

Dijo también que salvar a una mujer y a dos niños indefensos no lo hacía menos apache, que proteger vidas no era un acto de traición, sino de humanidad. Su voz era profunda, pero había en ella una nota de cansancio, de lucha interna que Shaya percibió de inmediato. La mujer, enfurecida por aquella respuesta que no esperaba, dio un paso más cerca y le dijo que lo que sentía por esa mujer era una debilidad peligrosa, que estaba permitiendo que su dolor mal curado lo llevara por un camino que solo traería más sufrimiento. le preguntó si acaso pensaba reemplazar en su corazón el lugar que su esposa e hija habían dejado

vacío, si creía que una extranjera y sus hijos podían llenar el hueco que la muerte había dejado. Kelen, al escuchar esas palabras, apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. se levantó de golpe con una energía contenida que explotó en el siguiente instante cuando, sin decir una palabra más, golpeó con furia un tronco cercano, partiéndolo casi por la mitad.

El eco del impacto resonó por toda la aldea, haciendo que algunas personas asomaran la cabeza desde sus tiendas, sorprendidas por el estallido de ira del guerrero, que rara vez mostraba sus emociones. Chaya retrocedió un paso, no por miedo físico, sino porque por primera vez en mucho tiempo vio en Caelen una rabia que no estaba dirigida hacia ella ni hacia nadie en particular, sino contra él mismo, contra esa lucha interna que lo consumía por dentro.

Sin esperar respuesta, la mujer giró sobre sus talones y se alejó, dejando tras de sí un rastro de resentimiento y dolor no expresado. Kailen permaneció de pie junto al tronco destrozado, con el pecho agitado, la respiración descontrolada y los ojos fijos en la oscuridad. Su mente era un caos de recuerdos, sentimientos y dilemas que no sabía cómo resolver. Desde lejos, oculta detrás de una de las tiendas, Elara había presenciado la escena sin querer.

Había salido a tomar un poco de aire mientras Mara dormía y había visto a Ken sentado junto al fuego. Luego la llegada de Shaya, la discusión, el golpe. Se quedó quieta, en silencio, sin atreverse a acercarse, pero observando cada gesto, cada palabra, cada expresión, por primera vez comprendió cuánto dolor cargaba aquel hombre. cuánto luchaba contra sí mismo, contra sus propios fantasmas, sintió una punzada en el corazón, no solo por el rechazo que sabía que aún existía hacia ella dentro de la tribu, sino por él, por ese hombre que había arriesgado su vida para salvar a su hijo, que la había protegido más de una vez, pero que parecía incapaz de protegerse a sí mismo de los demonios que lo atormentaban.

Aquella noche, mientras regresaba a su tienda, Elara entendió que lo que Ken necesitaba no era lástima ni agradecimientos, sino tiempo, paciencia y quizás en algún momento el valor suficiente para aceptar que merecía ser feliz otra vez. La mañana había comenzado como cualquier otra en la aldea, con los primeros rayos del sol filtrándose entre las ramas secas de los árboles y el humo de las fogatas elevándose lentamente hacia el cielo.

Pero aquel día el ambiente estaba cargado de una tensión espesa, casi tangible, como si todos los habitantes supieran que algo importante estaba por suceder. El ara lo sintió desde el primer momento en que salió de su tienda. Las miradas que en los últimos días habían sido menos hostiles gracias a sus esfuerzos por integrarse, volvieron a volverse duras, frías, inquisidoras.

Las conversaciones que antes murmuraban de manera discreta a sus espaldas, ahora parecían más fuertes, más deliberadas, como si quisieran asegurarse de que ella escuchara cada palabra. Los niños, que antes se acercaban con timidez para aprender a coser o para observar cómo jugaba con Caleb y Mara, ahora la evitaban por completo, arrastrados por las manos de sus madres, que los alejaban de ella como si su cercanía fuera una amenaza. El ara no tardó en entender que algo grave estaba ocurriendo.

Lo confirmó cuando vio a varios de los guerreros más respetados de la tribu caminar en dirección a la tienda central del consejo, donde solo se reunían para discutir asuntos de verdadera importancia. Ken estaba entre ellos con el rostro serio, la mirada baja, como si supiera que el desenlace de aquella reunión ya estaba escrito antes siquiera de comenzar.

Shaya, con su andar seguro y desafiante, iba unos pasos por detrás, pero con la cabeza en alto y los labios apretados en una línea delgada que transmitía orgullo y satisfacción anticipada. El ara sintió un escalofrío recorrerle la espalda, tomó a Caleb en brazos y sujetó a Mara de la mano, guiándola de vuelta al interior de su tienda, mientras trataba de calmar el temblor que comenzaba a apoderarse de sus piernas.

Dentro de la tienda, Elara trató de mantenerse ocupada. doblando mantas, acomodando las pocas pertenencias que tenía, pero su mente no podía alejarse del eco de las voces que provenían de la tienda del consejo.

Aunque no entendía todo lo que decían, captaba palabras clave que había aprendido en las últimas semanas: peligro, extranjero, pureza, tradición, amenaza. Cada vez que oía el nombre de Kilen pronunciado con tono acusador, su corazón latía con más fuerza, temiendo que también a él le fueran a exigir una decisión imposible. La discusión en el consejo fue larga y cargada de emociones contenidas. Shaya, como ya era costumbre, lideraba la oposición más férrea.

Con voz firme dijo que la presencia de Elara era una ofensa directa a la memoria de los que habían muerto luchando contra los blancos. aseguró que mantenerla allí solo traería desgracias, enfermedades y más divisiones entre el pueblo. Agregó que la situación ya había llegado demasiado lejos y que permitir que se quedara significaba poner en peligro la seguridad y la identidad de la tribu.

Varios hombres y mujeres asintieron ante sus palabras, repitiendo que la voluntad de los antepasados no debía ser ignorada. Kailen, sentado en un extremo del círculo, escuchaba sin levantar la mirada, sus puños cerrados con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, pero sin intervenir, como si cada palabra que escuchaba fuera un golpe silencioso que aceptaba recibir en silencio.

Lira, con la sabiduría de sus años y la serenidad que la caracterizaba, se levantó lentamente para tomar la palabra. Su voz, aunque pausada, tenía un peso que en otras circunstancias habría bastado para hacer reflexionar a muchos. dijo que expulsar a una mujer y a sus hijos indefensos era un acto de crueldad que no correspondía con los principios de su pueblo.

Argumentó que el ara no había traído conflicto alguno, que se había esforzado por aprender, por ayudar y que incluso había salvado a uno de sus propios niños de la fiebre gracias a su dedicación y a la valentía de Kayen. agregó que la decisión que estaban por tomar podría ser una mancha en la conciencia de todos, pero a pesar de sus palabras, el ambiente no cambió.

Después de varias horas de discusión, el jefe del consejo, un anciano de rostro severo y mirada cansada, anunció la decisión final con un tono que no admitía réplica. Dijo que el ara tenía tres días para abandonar la aldea, que no se le haría daño, pero que tampoco se le permitiría quedarse. Explicó que esa era la voluntad de la mayoría y que aunque a algunos les doliera, debía cumplirse para preservar la paz interna del grupo. Cuando las palabras finales fueron pronunciadas, el silencio se apoderó del lugar.

Algunos bajaron la cabeza, otros, como Shaya, apenas pudieron disimular la satisfacción que sentían. La noticia corrió por la aldea como un incendio que avanza sin control. Los niños repitieron las palabras que escuchaban de sus padres. Las mujeres comentaron en voz baja mientras amasaban pan o recolectaban leña.

Incluso algunos hombres que nunca antes se habían pronunciado comenzaron a expresar abiertamente que aquella era la mejor decisión. Elara, al enterarse por boca del aira, no dijo nada. No lloró frente a ella, ni protestó, ni intentó suplicar una oportunidad que sabía que no le sería concedida. Solo asintió en silencio, con el rostro pálido y las manos temblorosas.

esperó a que Laira saliera de la tienda y entonces, completamente sola, se arrodilló junto a sus hijos y dejó que las lágrimas corrieran libres, mojando las mantas que doblaba con movimientos mecánicos. guardó cada pequeña pertenencia en un saco de tela, la ropa de los niños, algunas raíces secas que Lira le había dado semanas atrás, un pedazo de cuero donde Caleb y Mara jugaban a diario y la pequeña muñeca de trapo que había hecho para Mara durante las tardes solitarias.

Mientras metía todo en el saco, acariciaba a sus hijos, respirando el aroma de sus cabecitas, preguntándose en voz baja a dónde iría, cómo protegería a sus pequeños. en un mundo que parecía dispuesto a arrancárselos de nuevo. La idea de volver a caminar sola por el desierto con dos niños en brazos y sin saber siquiera en qué dirección caminar le provocaba un terror que amenazaba con paralizarla, pero sabía que tenía que ser fuerte, que aunque el corazón se le rompiera en mil pedazos, no podía permitirse el lujo de desmoronarse del

todo. Afuera, la vida en la aldea continuaba como si nada. Los hombres afilaban sus lanzas, las mujeres preparaban la cena, los niños jugaban y reían como si la tragedia que ella vivía fuera solo un rumor lejano que no les afectaba. Esa noche, mientras abrazaba a Caleb y Mara, Elara miró por última vez hacia el rincón donde Caen solía sentarse junto al fuego. Su tienda permanecía cerrada sin señales de movimiento.

Se preguntó si él sabía, si estaba de acuerdo, si en algún rincón de su ser sentía siquiera un poco del dolor que la consumía. Cerró los ojos y entre lágrimas silenciosas prometió a sus hijos que los protegería, que juntos encontrarían un lugar donde nadie más pudiera decidir por sus vidas. La madrugada se presentó envuelta en una niebla ligera, como si el propio cielo quisiera ocultar la tristeza que flotaba sobre la aldea.

Elara ya estaba despierta desde hacía horas, sentada en el suelo de su tienda, abrazando a Caleb y Mara, con los ojos hinchados por el llanto contenido de la noche anterior. No había dormido. ¿Cómo hacerlo si cada minuto que pasaba la acercaba más a aquel momento en que tendría que cruzar los límites de la aldea y adentrarse en la incertidumbre del desierto, sola con sus dos pequeños y sin saber siquiera cuál sería su próximo paso.

Tenía el saco con sus pocas pertenencias a su lado, el mismo que había empacado con manos temblorosas la noche anterior, y cada vez que lo miraba, una punzada de desesperación le atravesaba el pecho. había contemplado la posibilidad de suplicar una vez más, de rogar por una segunda oportunidad, pero su dignidad, esa que tanto había tratado de proteger, incluso en medio del rechazo y la humillación, no le permitía rebajarse más. Si iba a partir, lo haría con la cabeza alta, aunque por dentro se estuviera desmoronando.

Los primeros rayos de sol apenas comenzaban a teñir de dorado las cimas de los árboles cuando escuchó un murmullo creciente afuera de su tienda. Gelara frunció el ceño preguntándose qué provocaba aquella conmoción tan temprano. Se levantó con dificultad, apartó la manta de la entrada y al asomar la cabeza, su corazón dio un vuelco que casi la hizo caer de rodillas. Allí estaba Kellen.

De pie, firme como una roca en medio del torbellino. Su figura imponía respeto. Sus ojos oscuros, fijos en la tienda de Elara, no mostraban ni rastro de duda. Llevaba sus armas en el cinturón. un pequeño fardo de cuero colgado al hombro y el cabello recogido en una trenza apretada como solía hacerlo cuando se preparaba para un viaje largo. La multitud comenzaba a rodearlo.

Los murmullos se transformaban en voces más altas, algunas de asombro, otras de indignación, pero Kailen no pareció escuchar ninguna. con un tono que cortó el aire como una flecha, dijo en voz alta que se iba con ella, que había tomado su decisión y que nadie tenía derecho a detenerlo. El ara se quedó inmóvil, como si sus pies estuvieran clavados al suelo.

No sabía si había escuchado bien o si su mente, tan cansada y confundida, le jugaba una mala pasada. Kellen, el mismo hombre que apenas hablaba con ella, que guardaba sus sentimientos bajo siete llaves, estaba allí frente a toda la tribu. declarando que la acompañaría al exilio. La conmoción fue inmediata.

Shaya, que hasta ese momento permanecía al margen observando la escena con los brazos cruzados y una sonrisa de triunfo mal disimulada, dio un paso al frente con el rostro enrojecido por la rabia. Dijo con voz temblorosa que aquello era una locura, que Kilen no podía traicionar así a su gente, que estaba cometiendo el peor error de su vida.

le recordó delante de todos que tenía responsabilidades, que debía pensar en su lugar dentro del consejo, en su legado, en su honor como guerrero apache. Keen la miró entonces por primera vez en toda la mañana y con un tono bajo pero firme le respondió que había tomado su decisión y que nada de lo que ella dijera cambiaría eso.

Agregó que el honor también significaba proteger a los inocentes y que si para hacerlo tenía que alejarse de la aldea, lo haría sin mirar atrás. Lira, que había escuchado todo desde la distancia, se acercó con pasos lentos, pero decididos. La anciana colocó una mano en el brazo de Caen y le dijo que la vida a veces nos arrastra por caminos que no elegimos, pero que debemos caminar por ellos con el corazón firme.

Sus palabras fueron suaves, pero cargadas de ese peso emocional que solo los años de sabiduría pueden otorgar. le entregó un pequeño paquete envuelto en tela, diciéndole que en su interior había hierbas medicinales, por si las necesitaban en el camino. Kailen inclinó la cabeza en señal de respeto, aceptando el obsequio sin decir palabra. El ara sintió que las piernas le fallaban cuando Kailen se acercó a ella.

La miró por unos segundos y aunque sus labios permanecieron cerrados, sus ojos hablaron por él. En ese instante, Elara entendió que él estaba dispuesto a arriesgarlo todo por protegerla a ella y a sus hijos, aunque jamás lo admitiría en voz alta.

Tomó a Caleb en brazos, sujetó a Mara con la otra mano y respiró hondo, como si aquel simple acto pudiera llenarla de la fuerza que tanto necesitaba. Juntos comenzaron a caminar hacia el borde de la aldea bajo las miradas de decenas de rostros que los seguían con una mezcla de incredulidad, desaprobación. y en algunos casos con pasión silenciosa. El trayecto hasta el límite del territorio apache se hizo eterno.

Cada paso que daban parecía arrastrar consigo el peso de todas las miradas, de todas las palabras no dichas, de todas las emociones reprimidas. Shaya desde la distancia los observaba con los ojos llenos de una rabia contenida que parecía quemarle por dentro, pero no volvió a pronunciar palabra. Otros guerreros apartaron la vista.

Incapaces de sostener la mirada ante la firmeza de Kailen, los niños en silencio se asomaban desde detrás de las tiendas, preguntándose por qué aquel hombre que siempre había sido su protector, ahora se marchaba con la mujer extranjera y sus pequeños.

Cuando finalmente cruzaron el último círculo de piedras que marcaba el límite de la aldea, Kilen se detuvo por un breve instante, volvió la vista atrás y contempló por última vez el lugar donde había nacido, donde había luchado, amado y sufrido tantas pérdidas. No dijo nada, solo respiró hondo, como guardándose dentro el recuerdo de su hogar, y luego continuó caminando hacia el valle, acompañado por elara y los mellizos. El ara, mientras lo seguía, sintió que por primera vez en mucho tiempo no estaba sola.

Y aunque el futuro que los esperaba era incierto y peligroso, una pequeña llama de esperanza comenzó a encenderse en su interior, porque sabía que pase lo que pase, ya no tendría que enfrentarlo todo sola. El valle que Ken eligió para refugiarse con el ara y los mellizos se encontraba al pie de una colina rocosa, rodeado de árboles retorcidos que parecían haber resistido siglos de viento y tormentas.

A su alrededor, la tierra era dura y seca en algunos tramos, pero cerca de un arroyo estrecho, el suelo ofrecía un poco de humedad suficiente para que crecieran hierbas silvestres y algunas plantas comestibles. La primera vez que el ara lo contempló en su totalidad, sintió una mezcla de alivio y temor.

Era un lugar aislado, lejos de cualquier sendero conocido, lo que significaba seguridad frente a posibles perseguidores, pero también significaba soledad absoluta y el desafío de sobrevivir con recursos limitados. Kilen descargó su pequeña bolsa de viaje sin decir una palabra.

caminó por la zona inspeccionando el terreno con la mirada de un cazador y luego se acercó a ella diciendo en voz baja que ese sería su hogar al menos por un tiempo. Los días siguientes fueron una lección de resistencia para todos. Kailen comenzó a construir un refugio rudimentario utilizando ramas gruesas, piedras y barro, creando una estructura básica pero sólida, suficiente para protegerlos del viento frío de las noches y del sol abrasador de las tardes.

El ara, siguiendo sus indicaciones, ayudaba a recolectar hojas grandes para cubrir el techo y a alinear piedras alrededor del perímetro para evitar que animales pequeños se acercaran durante la noche. Cada movimiento de Ken era preciso, calculado, como si llevara en la sangre el conocimiento de generaciones sobre cómo sobrevivir en la naturaleza.

Su rostro seguía siendo una máscara de seriedad, pero el ara comenzó a notar pequeños gestos que antes no estaban allí. La forma en que aseguraba los troncos para que no se dieran. El cuidado con el que extendía una manta en el suelo para que los niños durmieran o como sin decirlo, siempre colocaba su propio cuerpo entre ellos y cualquier posible peligro.

Una tarde, mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, Kailen se acercó a Elara con dos piedras en la mano y le dijo que era hora de que aprendiera a encender fuego. Ella lo miró sorprendida, insegura, pero asintió sin protestar. Él se arrodilló junto a un pequeño montón de ramitas secas que había preparado y comenzó a mostrarle cómo debía golpear las piedras para crear una chispa, cómo acomodar las ramas para que el oxígeno alimentara las llamas y cómo controlar el fuego una vez encendido para que no se propagara de forma peligrosa. Clara observaba cada movimiento con atención, repitiendo sus